Colza, pois, féverole et autres espèces moins connues: coup d’œil sur les essais menés par le Centre pilote Cepicop

Le Centre pilote céréales, oléagineux et protéagineux mène chaque année une expérimentation de terrain. En raison de la Covid-19, impossible d’organiser des visites aux champs pour les agriculteurs. D’où l’intérêt de ce tour d’horizon dressé par l’équipe basée à Gembloux Agro Bio Tech. En commençant cette semaine par les protéagineux et oléagineux.

Il sera question dans ce premier article de colza d’hiver, de protéagineux – pois protéagineux d’hiver et de printemps, féverole d’hiver et de printemps, lupin doux – ainsi que dans de nouvelles cultures de diversification telles que la cameline, la lentille, fénugrec et le soja.

Du colza d’hiver pour une meilleure autonomie en huile et en protéines végétales

Une attention particulière envers les insectes

Cette campagne a démarré en 2019 par des semis en pleine période de sécheresse, après l’été caniculaire, et se terminera à nouveau en pleine sécheresse en 2020, avec des sols très secs. Au cours de l’automne et de l’hiver, des pluies fréquentes et abondantes ont été rencontrées, surtout en février et début mars, rendant les terres inabordables et retardant de la sorte les apports d’engrais azotés au printemps, prévus dès le redémarrage de la culture de colza d’hiver.

Les insectes ravageurs restent une préoccupation importante aussi bien à l’automne qu’au printemps. 2018 et 2019 ont été deux années marquées par d’importants dégâts causés par les méligèthes et les charançons de la tige, ayant fortement impacté les rendements en colza, en Belgique et dans nos pays voisins.

Depuis plusieurs années, il n’existe plus de désinfection insecticide des semences de colza, suite au moratoire européen en 2013 ayant conduit à l’interdiction des néonicotinoïdes.

Sans protection, il est donc essentiel de surveiller les insectes dès la levée car les jeunes plantes sont sensibles aux attaques d’altises adultes et plus tard aux attaques sérieuses des larves qui minent les tiges de colza. Le réseau d’observations du Cepicop aide à prévenir les agriculteurs de leur arrivée et de leur évolution, via les avertissements à l’automne.

Depuis 2017, plusieurs variétés ont une résistance vis-à-vis d’une virose (virus de la jaunisse du navet TuYV) transmise par des pucerons présents à l’automne. Dans les essais du Cepicop, une série de variétés sont de ce type dont quelques-unes sont déjà commercialisées en Belgique. Elles ne sont cependant pas résistantes aux attaques d’altises.

Après un hiver exceptionnellement doux, on peut constater que la biomasse formée au printemps est moins importante que d’habitude ; le colza est généralement plus court à cause de la sécheresse.

La floraison a connu des températures extrêmes, allant du gel noc

Fumure azotée

Couverts assoc iés

La sécheresse, quel impact ?

Relocaliser la production de protéines végétales, grâce aux légumineuses à graines

Cinq cultures protéagineuses sont expérimentées par le Centre pilote. Deux d’entre elles ont été implantées en novembre, tandis que trois espèces de printemps ont été semées pendant le confinement.

Pois protéagineux et féverole d’hiver

Le pois protéagineux d’hiver et la féverole d’hiver ont bien passé l’hiver très doux et très humide. Les nuits de gel au printemps 2020 n’ont pas affecté les cultures.

Leur floraison a été très marquée d’une part, par un stress hydrique lié à la sécheresse, et d’autre part par des températures très élevées, ce qui est préjudiciable au nombre de fleurs évoluant en gousses. Des avortements de fleurs sont actuellement bien visibles.

Du côté des maladies, les cultures sont restées très saines jusqu’à présent.

Pour protéger les protéagineux contre les maladies, diverses solutions sont testées dans les essais pour remplacer le chlorothalonil retiré définitivement depuis le 20 mai dernier.

En 2019, année également chaude et sèche, la rouille normalement rare chez nous, s’était fortement développée en féverole d’hiver et avait pu être maîtrisée par certains fongicides.

Concernant les insectes, de nombreux pucerons noirs ont fait leur apparition en féverole d’hiver. À la suite de conditions climatiques très chaudes de ce printemps, les larves de coccinelles étaient également nombreuses et très efficaces sur ces pucerons. Des larves de syrphes étaient également présentes.

Les bruches sont arrivées très tôt, au mois de mai dans la culture de féverole d’hiver, plus tôt qu’en 2019 où elles étaient arrivées début juin. La recherche sur les bruches dans le cadre du projet « Feverpro » se poursuit à Gembloux, en féverole. Une meilleure connaissance de cet insecte permettra d’aider à trouver des solutions de lutte biologique qui seront utilisables aussi bien en agriculture conventionnelle que biologique.

La féverole d’hiver est plus sensible au gel que le pois protéagineux d’hiver mais cet hiver doux n’a entraîné aucun dégât de gel.

En année très chaude et très sèche comme en 2019, la féverole d’hiver s’en est le mieux tirée ; elle avait donné des rendements de l’ordre de 5 tonnes par ha. Les autres cultures de protéagineux ont été très affectées par les températures caniculaires et la sécheresse avec des rendements nettement en dessous du potentiel de ces cultures.

Le poste semences reste un coût très élevé en protéagineux car les quantités à semer et les prix des semences sont élevés. Il est donc important de pouvoir maîtriser ce poste. Dans les essais en féverole d’hiver, les densités de semis sont testées à 25, 30 et 35 graines/m². En 2019, les meilleurs rendements ont été obtenus avec la densité de 35 graines/m² testée sur deux variétés, Tundra et Nebraska. La féverole d’hiver présente 2 à 3 tiges par plante ; c’est la raison pour laquelle elle est semée à une densité inférieure à celle de la féverole de printemps qui est semée à 50 graines/m².

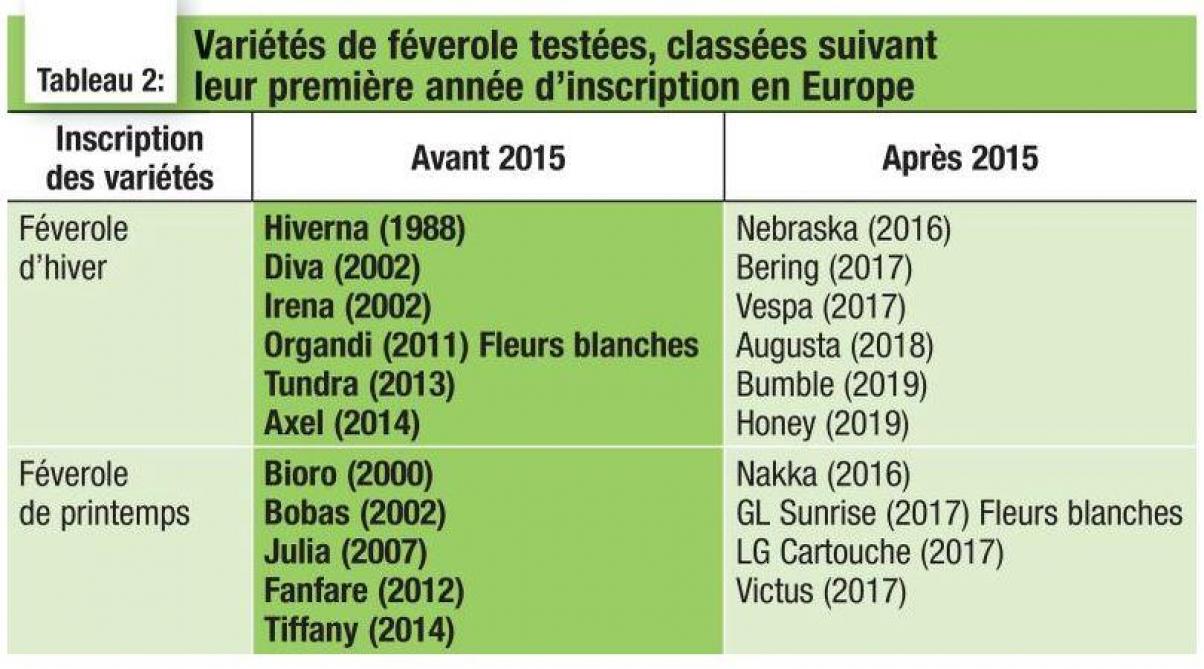

Parmi les variétés de féverole testées à Gembloux (voir tableau 2), la majorité présente des fleurs colorées. Seules, deux variétés ont des fleurs blanches : Organdi en féverole d’hiver et GL Sunrise en féverole de printemps. Celles-ci ne contiennent pas de tanins et conviennent mieux pour l’alimentation des monogastriques (porcs et volaille). Les ruminants n’ont pas d’exigence.

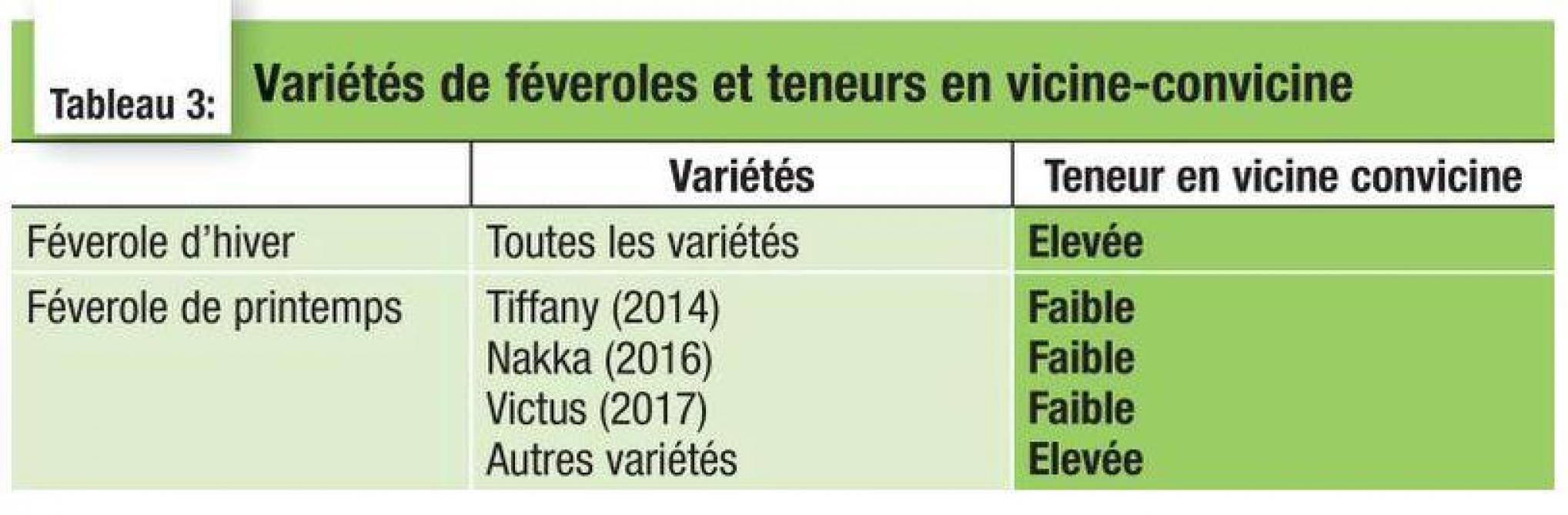

En féverole, il existe également des variétés à faible teneur en vicine convicine (voir tableau 3). Dans les essais, il s’agit de 3 variétés de printemps : Tiffany, Nakka et Victus. Elles sont intéressantes dans l’alimentation des poules pondeuses car elles ne réduisent pas la taille des œufs. Toutes les variétés de féverole d’hiver présentent des teneurs élevées en vicine-convicine.

Pois protéagineux de printemps, féverole de printemps et lupin doux

Ce printemps, pendant le confinement, les essais de pois protéagineux de printemps, de féverole de printemps et de lupin doux ont pu être implantés dans de bonnes conditions. La hauteur de ces cultures est courte jusqu’à présent, à cause de la sécheresse.

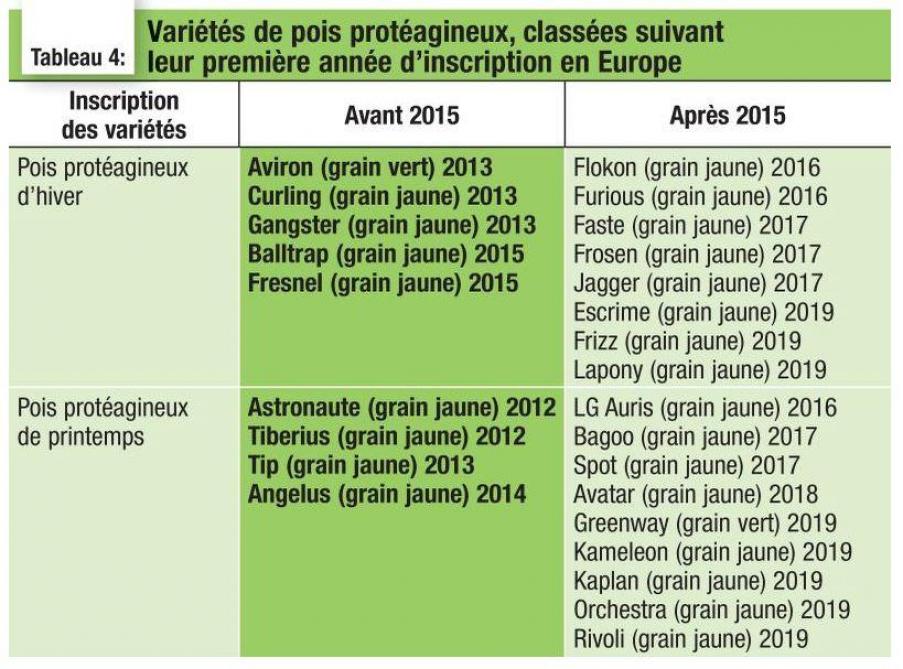

Le pois protéagineux de printemps est la culture protéagineuse la plus développée en termes de surfaces. Le pois jaune est très recherché en alimentation humaine. Toutes les variétés testées à Gembloux présentent des graines de couleur jaune, sauf Aviron en pois d’hiver et Greenway en pois de printemps qui ont des grains verts.

Lupin de printemps

À la recherche d’autres cultures de diversification

Avec le réchauffement climatique entraînant une hausse des températures et une raréfaction de l’eau, d’autres cultures sont testées à Gembloux : la cameline, le fénugrec, la lentille et le soja.

Avec des débouchés en alimentation humaine, ces nouvelles cultures nécessitent encore quelques ajustements phytotechniques à tester en petites parcelles. Elles sont aussi attractives pour les pigeons et les lapins !

, Appo, Cepicop