Les parasites gastro-intestinaux chez les petits ruminants, un problème potentiellement mortel

L’infection par des parasites gastro-intestinaux, ou parasites du système gastro-intestinal, constitue un problème courant et potentiellement mortel chez les ovins et les caprins. Chaque parasite induit ses propres signes cliniques qu’il convient de connaître afin de mettre sur pied les meilleures stratégies pour prévenir, contrôler et gérer lesdites infections.

Ces parasites du système gastro-intestinal provoquent une mauvaise assimilation des nutriments, des diarrhées et, dans les cas les plus graves, une déshydratation critique des animaux. Certains parasites provoquent également des hémorragies ou se nourrissent de sang, ce qui peut entraîner une anémie.

Les différents types de parasites en présence

Les petits ruminants peuvent être contaminés par différents parasites, selon leur âge, la saison ou encore les conditions météorologiques. L’infection se produit souvent suite à l’ingestion d’herbe, d’eau ou d’autres aliments contaminés. Les parasites pénètrent alors dans le tractus gastro-intestinal où ils se développent et se multiplient.

Les agneaux s’infectent eux-mêmes en broutant les larves de nématodes gastro-intestinaux ou les ookystes de coccidies. Ce contact est essentiel pour le développement d’une bonne immunité chez les jeunes, mais il peut aussi entraîner des signes cliniques. Une ingestion trop faible ne permet pas de développer une résistance suffisante, tandis qu’une ingestion trop importante rend les agneaux malades ou nuit à leur croissance.

Les parasites les plus courants sont, entre autres, Haemonchus, Nematodirus, Teladorsagia, Trichostrongylus, Moniezia et divers protozoaires responsables de la coccidiose.

Parmi tous ces parasites, Haemonchus, également connu sous le nom de ver rouge de la caillette, est l’un des plus isolés chez les petits ruminants. Ce ver réside dans la caillette et se nourrit de sang, ce qui peut entraîner une anémie grave. Un autre parasite important est Nematodirus, qui est hautement pathogène et peut être source de symptômes même en cas de faible infection.

Trichostrongylus et Teladorsagia se trouvent principalement dans l’intestin grêle et le gros intestin du mouton. Ils provoquent des diarrhées et des retards de croissance découlant d’une diminution de l’appétit. Moniezia, un ténia plat blanc, n’est quant à lui que légèrement pathogène pour l’hôte et ne pose des problèmes qu’en cas d’infections très graves. Cela s’explique par le fait qu’il peut devenir très long et, par conséquent, provoquer une obstruction des intestins.

La coccidiose est causée par des parasites du genre Eimeria, dont il existe diverses espèces qui diffèrent selon les espèces animales. Le tableau clinique dépend donc de l’espèce d’Eimeria et du degré d’infection ; les espèces les plus pathogènes étant Eimeria ovinoidalis chez les ovins et Eimeria ninakohlyakimovae chez les caprins.

Identifier les signes cliniques

L’infection par des parasites gastro-intestinaux peut entraîner différents signes cliniques, dépendant du niveau d’infection et du type de pathogène. Les manifestations cliniques courantes sont principalement la perte de poids, une croissance réduite et/ou une diarrhée. La diarrhée est un signe important d’infection par des vers, mais elle n’est pas toujours présente. De plus, les selles anormales peuvent varier de légèrement pâteuses à liquides et, dans certains cas, peuvent contenir du sang.

Outre ces symptômes, on peut observer une certaine léthargie et de la faiblesse, éventuellement accompagnées d’un abdomen gonflé et d’un pelage ou d’une laine en mauvais état. La production de lait chez les femelles peut diminuer en raison d’une moindre disponibilité des nutriments.

Dans les cas très graves, l’infection peut être fatale. C’est notamment le cas des infections à Haemonchus, qui entraînent une anémie. Celles-ci peuvent se manifester par une léthargie, de la pâleur, et, éventuellement, une accumulation de liquide au niveau de la mâchoire inférieure.

Poser un diagnostic

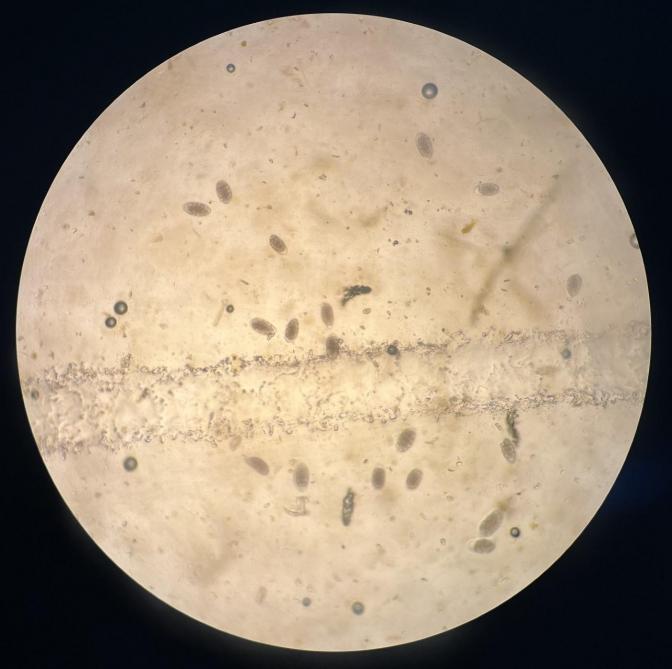

L’examen des selles est le moyen le plus simple et le plus couramment utilisé pour diagnostiquer les infections parasitaires chez les petits ruminants. Il s’agit de déterminer le nombre d’œufs par gramme de fèces afin d’obtenir une indication de la concentration en vers au sein du système gastro-intestinal de l’animal. En utilisant des techniques de flottation et de sédimentation, pour lesquelles les selles sont mélangées à une solution saturée de sel ou de sucre, les œufs de vers sont séparés et ensuite comptés au microscope. Les deux méthodes les plus couramment utilisées sont McMaster et Flotac, cette dernière ayant une limite de détection légèrement inférieure.

Outre l’analyse de selles, des tests sérologiques et moléculaires, tels que la PCR et l’Elisa, peuvent être employés pour détecter des espèces de pathogènes spécifiques. Bien qu’elles soient plus couramment utilisées dans la filière bovine, ces méthodes peuvent également être utiles pour les petits ruminants.

Outre l’identification directe de la présence de vers, d’autres tests peuvent renseigner quant à une infection parasitaire. Une analyse sanguine permet d’évaluer la perte de protéines et de sang en mesurant les protéines sériques et l’hématocrite (capacité du sang à transporter l’oxygène). En complément, on peut aussi utiliser le score Famacha, conçu spécifiquement pour détecter l’anémie sans prise de sang. Cette méthode consiste à comparer la couleur de la conjonctive à une carte de référence afin de déterminer la gravité de l’anémie.

Enfin, la note d’état corporel peut également aider à détecter les animaux potentiellement infectés. Si l’état nutritionnel est contrôlé régulièrement, une perte de poids peut être rapidement constatée. Chez les animaux, en particulier ceux qui ont une fourrure ou une laine épaisse, il est fortement recommandé d’évaluer l’état corporel par palpation, car les poils ou la laine de l’animal peuvent rapidement masquer une mauvaise condition et rendre difficile une détection précoce de l’infection.

Éviter l’apparition de résistance

En fonction du type de parasite à l’origine de l’infection, différents anthelminthiques (ou vermifuges) peuvent être utilisés. Lors du traitement, il convient de toujours respecter la posologie.

Pour les strongles, on peut choisir un traitement du groupe des lactones macrocycliques (ivermectine, doramectine, moxidectine) ou du groupe des benzimidazoles (fenbendazole, albendazole, oxfendazole). Il existe également une troisième option, à savoir le monepantel. Toutefois, ce produit est considéré comme un dernier recours en cas de résistance. Son utilisation n’est donc recommandée que dans ces situations… Les infections par la coccidiose, quant à elles, sont traitées par le toltrazuril ou le diclazuril.

Ces dernières années, le développement de résistances s’est accru. Cela signifie que les produits vermifuges deviennent moins efficaces pour contrôler les infections et réduire suffisamment l’infestation chez l’animal contaminé. Lorsque les parasites se montrent résistants à plusieurs produits, l’infection persistante peut entraîner la mort de l’animal.

Il est recommandé de réaliser une analyse de fèces avant le traitement, puis de la répéter 3 à 4 semaines après celui-ci afin d’évaluer la réduction obtenue et d’en déduire le degré de résistance des vers présents. Idéalement, une réduction d’au moins 90 % doit être observée après le traitement. Si ce n’est pas le cas, cela indique une résistance et il est alors vivement recommandé de prendre des mesures préventives pour réduire la pression d’infection sur les autres animaux du troupeau.

Miser sur la prévention

La prévention joue un rôle crucial dans la lutte contre les parasites gastro-intestinaux des ovins et caprins. L’hygiène de l’étable est essentielle à cet égard, notamment par une désinfection régulière et le renouvellement de la litière.

Une bonne gestion des prairies contribue à réduire les risques d’infection. Les animaux qui broutent l’herbe trop rase, ce qui arrive, par exemple, sur des parcelles déjà altérées, sont plus exposés aux infections parasitaires (c’est pourquoi une supplémentation alimentaire peut également être envisagée).

Le pâturage tournant constitue une stratégie efficace pour minimiser l’exposition aux larves infectieuses. Il permet de s’assurer que les ruminants ne sont plus présents dans la parcelle au moment où les œufs de parasites excrétés avec les selles deviennent des larves infectieuses. Lorsque des animaux infestés par des vers paissent, il est conseillé de les déplacer vers une parcelle « propre » après trois semaines au printemps et à l’automne et après deux semaines en été.

Il est essentiel de ne pas traiter les animaux pour les déplacer ensuite, car cela risquerait de contaminer la nouvelle parcelle uniquement avec les parasites résistants restants ! Si des animaux peu ou pas infestés sont introduits dans un pâturage, il faut 5 à 6 semaines avant qu’une forte pression d’infection ne s’y développe. Les terres qui ne sont pas pâturées durant trois mois sont considérées comme « propres », car la plupart des larves ont disparu après cette période.

Cela ne s’applique toutefois pas à Nematodirus. Pour ce parasite, le délai entre l’excrétion des œufs et l’apparition des larves infectieuses est de trois mois ou plus. Cependant, chez les animaux adultes et les agneaux âgés, il ne pose généralement aucun problème.

En combinant traitements ciblés, mesures préventives et gestion adéquate des pâturages, l’impact des parasites gastro-intestinaux chez les petits ruminants peut donc être considérablement réduit.

UGent