Une culture intermédiaire conserve son intérêt, même en semis tardif

Après un maïs ensilage, une pomme de terre très précoce ou une betterave, nous pourrions penser qu’il est trop tard pour insérer une culture intermédiaire dans la rotation. Que du contraire : en la choisissant judicieusement, elle peut encore exercer son rôle de « piège à nitrate ». Et même produire un fourrage d’appoint ou avoir un bon effet engrais vert pour la culture suivante.

Implanter un couvert d’interculture après une récolte tardive, cela a encore tout son intérêt. Aller au-delà des exigences réglementaires du Programme de gestion durable de l’azote (Pgda) en matière de couverture du sol est une démarche pertinente pour l’environnement. En particulier après une culture de maïs ou de pomme de terre, les mesures d’azote potentiellement lessivable (APL) révèlent des valeurs généralement plus élevées que pour d’autres cultures. Ces valeurs traduisent un risque accru de transfert de l’azote vers les nappes phréatiques.

Implanter un couvert après la récolte permet de limiter ce phénomène de lixiviation tout en réduisant également les risques de ruissellement et d’érosion. Même si la période de contrôle de l’APL est fixée du 15 octobre au 15 décembre, Marc De Toffoli, membre scientifique de Protect’eau, insiste : « Le phénomène de lixiviation peut avoir lieu tout le temps. Réduire le stock d’azote minéral présent dans le sol, même au-delà des dates de l’APL, ça a du sens ».

Cependant, pour que le couvert joue pleinement son rôle, il doit être laissé en place suffisamment longtemps. Un intervalle d’au moins 5 à 6 mois entre les deux cultures principales est recommandé. Ainsi, un couvert implanté en octobre devrait idéalement être maintenu jusqu’en mars, par exemple.

Des mélanges adaptés

Pour réussir son interculture après une culture récoltée tardivement, il est nécessaire d’opter pour un couvert qui saura se développer dans des conditions plus humides et froides. Pour un semis après le 15 septembre, l’idéal consiste à combiner une graminée non gélive telle que le triticale ou les seigles fourrager ou multicaule, à une graminée comme l’avoine de printemps. Cette dernière est un bon piège à nitrate, avec une croissance rapide et un potentiel élevé de production de biomasse. L’avoine ne résistant pas au gel, les espèces non gélives qui l’accompagnent prendront le relais pour un effet prolongé. Résultat ? Une lixiviation minimisée en sortie d’hiver.

Si l’on souhaite semer encore plus tard, à partir de fin octobre, cela reste possible. Même si les résultats peuvent être plus aléatoires en fonction des conditions météorologiques, les associations proposées pour la mi-septembre demeurent valables. En 2023, les essais et vitrines réalisés par l’UCLouvain après une culture de maïs ont permis de l’observer (figure 1).

![Figure 1: reliquats azotés mesurés [kg Nmin/ha], en date du 29 novembre 2023.](https://sibeng.rosselcdn.net/sites/default/files/dpistyles_v2/ena_16_9_extra_big/2025/10/15/node_15685/130870/public/2025/10/15/B9737804060Z.1_20251015171323_000%2BG3CRBOLU0.1-0.jpg?itok=xXrJ1y201760541232)

Semés avant fin septembre et dans de bonnes conditions, les couverts peuvent réduire significativement la quantité d’azote minéral susceptible de lixivier, et ce malgré leur implantation tardive. Les reliquats les plus faibles ont été observés pour les couverts à base d’avoine de printemps et de seigle fourrager ou de triticale. Les prélèvements totaux d’azote mesurés, eux aussi très élevés, témoignent d’un effet piège à nitrate prolongé. Chaque couvert testé a prélevé au moins 100 kg d’azote par hectare.

Une production de fourrage supplémentaire

En plus de l’effet favorable pour l’environnement, l’agriculteur peut y trouver un intérêt économique. Certains mélanges composés de graminées et de légumineuses non gélives peuvent être valorisés en fourrage au printemps, que ce soit pour sa propre exploitation ou bien en vue d’une commercialisation. L’ajout de légumineuses capables de fixer l’azote atmosphérique dans le mélange améliore la nutrition azotée du couvert et permet, la plupart du temps, un gain de rendement.

Le fourrage issu de ces couverts présente également une valeur alimentaire plus équilibrée avec une meilleure teneur en protéines. Les essais menés par l’UCLouvain en 2023 ont montré qu’une interculture fourragère peut produire jusqu’à 7 t/ha de matière sèche.

Pour la récolte, il est question de trouver le meilleur compromis. D’un côté, il faut attendre la montée des températures pour obtenir suffisamment de biomasse, et donc un fourrage de qualité. De l’autre, il ne faut pas intervenir trop tard, sous peine de pénaliser la culture suivante. Dans le cas où le couvert est bien développé et riche en légumineuses en sortie d’hiver et qu’une hausse des températures permet d’envisager une fauche abondante et riche en protéines début mai, il peut être intéressant de profiter du couvert pour augmenter le stock fourrager et compenser un éventuel déficit de production du maïs en cas de printemps sec.

Un effet engrais vert maximisé avec des légumineuses

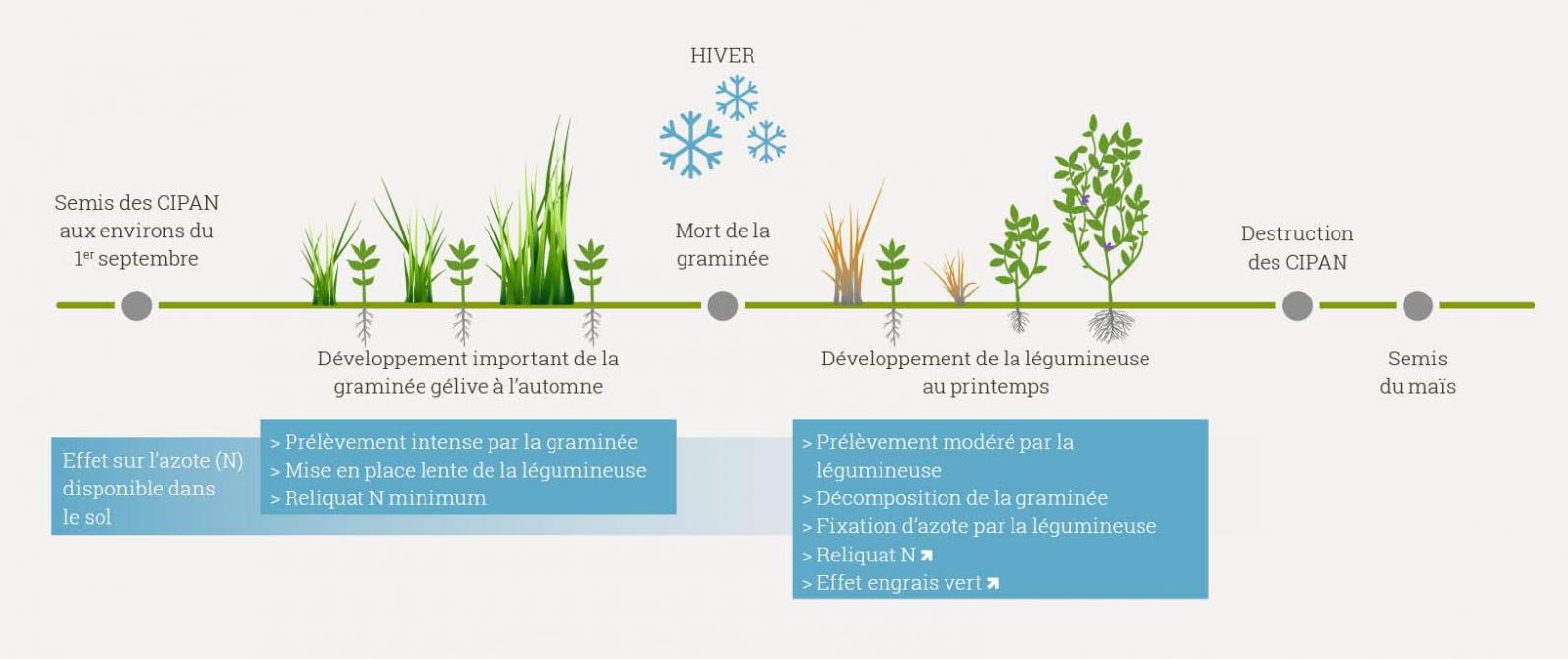

Pour favoriser le piégeage de l’azote à l’automne mais également l’effet engrais vert pour la culture suivante, il faut s’orienter vers un mélange adapté. Il peut être composé d’une graminée gélive, comme l’avoine de printemps, associée à des légumineuses résistantes au froid comme la vesce velue d’hiver, la féverole ou le pois fourrager. L’avoine assure l’effet piège à nitrate à l’automne, tandis que les légumineuses garantissent l’effet engrais vert au printemps (figure 2). Ces dernières permettent de maintenir le rapport carbone sur azote « C/N » du mélange à des valeurs relativement basses (15-20). Cela favorise une minéralisation suffisamment rapide pour libérer l’azote durant la période de prélèvement de la culture de printemps.

La date de destruction du couvert doit faire l’objet d’un compromis. D’un côté, la production de biomasse doit être suffisante pour optimiser son effet engrais vert. De l’autre, il est question de préserver la ressource en eau et les nutriments pour la culture suivante. Avant une betterave ou une pomme de terre, il est conseillé de détruire le couvert 4 à 6 semaines précédant le semis. Avant un maïs, 10 à 15 jours de chaleur à partir d’avril sont recommandés pour un développement suffisant des légumineuses avant la destruction du couvert et son incorporation. Ensuite, il convient d’attendre à nouveau ce même laps de temps avant de semer le maïs. Cela permet d’assurer une bonne synchronisation de la mise à disposition de l’azote.

Il est important de maximiser la surface de contact entre les débris végétaux et la terre afin de favoriser l’action des microorganismes du sol. L’utilisation de rouleaux, broyeurs, outils à disques, semoir « type rapide » (équipés de disques ou de dents pour un travail du sol lors du semis) facilite la décomposition de la biomasse. Les résidus doivent, par ailleurs, être enfouis en surface. Les microorganismes du sol ont besoin d’oxygène pour dégrader les débris végétaux.

Dans ce contexte, Protect’eau encourage les agriculteurs à optimiser leurs intercultures, quel que soit le moment de l’année. Elles gardent tout leur intérêt pour l’environnement, même en intervenant tardivement, à condition de bien les choisir. De plus, elles sont source de fourrage et d’engrais vert. Alors, pourquoi s’en priver ?