de l’enquête

épidémiologique

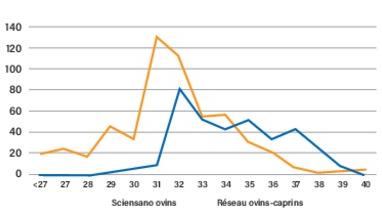

L’enquête épidémiologique menée en automne de l’année dernière a été un franc succès. Avec plus de 1.000 réponses construites et détaillées, et un délai moyen de plus de 40 minutes passées sur le questionnaire, on peut dire que les éleveurs ont répondu présent à l’appel des organismes d’encadrement. Un succès qui a ralenti la sortie des premiers résultats tant les données étaient nombreuses et riches d’informations.

Répondre à ces questions, dont les réponses étaient anonymisées, a demandé du temps aux agriculteurs dans une période...

Article réservé aux abonnés

Accédez à l'intégralité du site et recevez Le Sillon Belge toutes les semaines

Déjà abonné au journal ?

Se connecter ou Activez votre accès numérique