Quelle rotation pour notre potager?

Pour avoir les meilleures chances de réussite sous une météo incertaine, les notions de base du savoir Paysan sont essentielles. Parmi celles-ci, la rotation est l’un des fondements. Ainsi, sur un même endroit du potager, des cultures différentes se succèdent pour occuper le sol durant toute la belle saison. Ce principe de semer ou de planter une espèce de légume sur un endroit similaire qu’après plusieurs années est important : il permet de prévenir des maladies tout en améliorant la qualité et le rendement des productions.

Avec l’automne, nous pouvons penser à ce que nous implanterons l’an prochain dans notre potager. Ce ne sera pas évident de s’y retrouver après les chamboulements de nos prévisions originales pour 2024. Certains potagers n’ont pas été cultivés à cause des pluies répétées. D’autres ont été très difficilement gérés vis-à-vis des plantes adventices. Le découragement a d’ailleurs failli atteindre les plus tenaces.

Néanmoins, les années se suivent et ne ressemblent pas nécessairement. Sur les 6 dernières années, 3 étaient marquées par une longue sécheresse estivale. Après l’automne et l’hiver, nous partons vers une année de jardinier nouvelle. Face à ce constat, nous pouvons d’ores et déjà penser au principe de la rotation. Notons à ce propos que plus nos cultures sont diversifiées, plus celle-ci peut être longue.

Prévenir les maladies et ravageurs

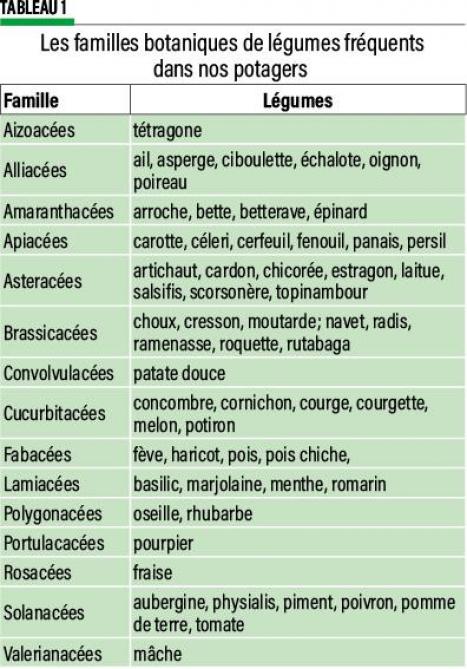

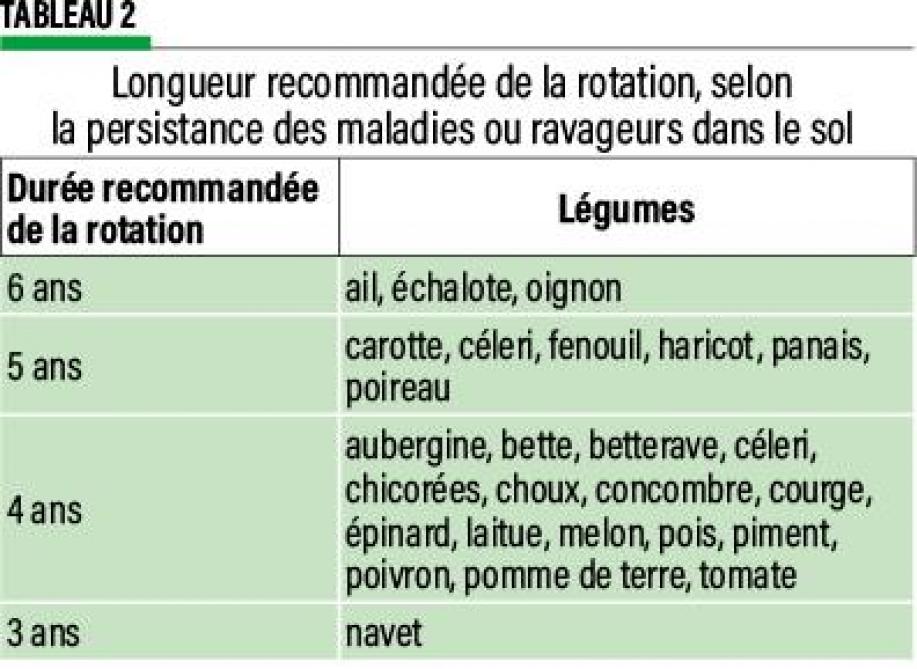

Quand la rotation est courte, les maladies et ravageurs qui résident dans le sol peuvent se propager rapidement et se multiplier sur une large période. Les plantes botaniquement proches sont particulièrement vulnérables à cette transmission des nuisibles. C’est pourquoi, il est important d’opter pour une rotation la plus longue possible.

Respecter cette méthode permet de freiner le développement de nématodes, d’altises, de la fusariose, de l’alternariose, du mildiou (début de l’épidémie), de la sclerotiniose, du rhizoctone brun, de la hernie du chou, de la verticiliose, du pythium, etc.

Une rotation de 4 ans est une bonne base pour le potager en général. Dans chaque groupe, nous pouvons facilement décaler chaque espèce par rapport à sa place en respectant ce laps de temps. Sans difficulté, la rotation pour chacun de ces légumes est d’au moins 8 ans.

Précisions, toutefois, que les maladies et ravageurs polyphages peuvent s’installer sur une large gamme d’espèces de légumes et se propagent même avec une rotation longue. D’autres mesures sont à prendre pour les maîtriser. En voici quelques exemples : taupins, limaces, mildiou (en phase épidémique).

De plus, les nuisibles avec une transmission par voie aérienne ou par déplacement sur de grandes distances ne sont pas contrôlés par le seul respect de cette méthode. Sont dans le cas : noctuelles, mouches mineuses, entre autres.

Si une bonne rotation est l’un des bases du jardinage, elle ne résout donc pas toutes les difficultés. D’autres mesures la complètent, comme nous en parlons régulièrement dans Le Sillon Belge.

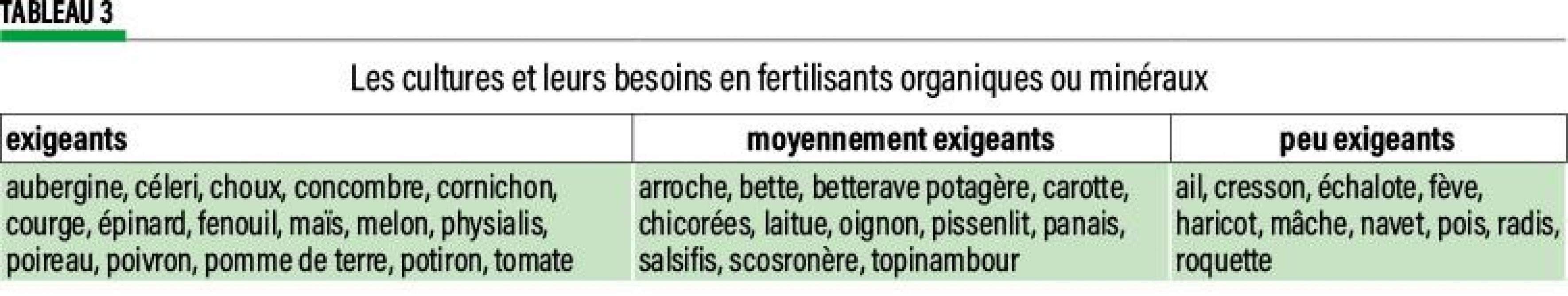

Des besoins en nutriments adaptés à la culture

Les légumes ont des besoins en éléments minéraux nutritifs proportionnels aux quantités de matières sèches produites par unité de surface. Prenons deux exemples. Une culture de tomate produit beaucoup plus de matière végétale et donc de matières sèches qu’une culture d’oignon. D’autre part, un excès de fertilisation n’aura pas de conséquence grave pour la tomate alors que l’oignon ne se conservera pas aussi bien s’il est cultivé sur un sol trop fertilisé.

Tenir compte de la profondeur d’enracinement

La profondeur d’enracinement est un critère à propos duquel nous devons aussi faire attention pour alterner les plantes avec des racines peu profondes et les autres. L’objectif est de permettre la meilleure exploration possible du sol pour en capter l’eau et les éléments minéraux. D’un autre côté, les radicelles qui resteront en terre après la culture apporteront de la matière végétale que les organismes du sol pourront décomposer et ainsi se développer, à différents niveaux de profondeur.

Cette règle est surtout importante pour les cultures établies sur de grandes surfaces. Dans un potager, les plantes voisines d’espèces différentes développent des racines qui s’étalent largement et se complètent.

Et en pratique ? Bien déterminer les différentes zones

Les éléments cités ci-dessus sont importants et entrent en ligne de compte. Mais en pratique, comment nous y prendre ?

Gardons les pieds sur terre. Nous avons un potager dont la surface et la forme dépendent de la configuration des lieux. Si nous possédons du terrain en suffisance, nous pouvons l’élargir pour répondre aux besoins de la famille. Pour produire tous les légumes de l’année, avec la mise en conserve ou en congélation pour l’hiver, comptons sur 0,7 are par personne. Si nous produisons les pommes de terre en plus, tablons sur 1 are par personne.

Pour avoir de la souplesse de travail, dessinons un grand nombre de zones. Selon notre souhait et la forme générale du potager, celles-ci seront des bandes de 1,2 à 1,5 m de largeur, sentiers compris. Essayons d’en avoir au moins 8. Nous aurons ainsi la possibilité de distinguer les cultures qui occuperont le sol la moitié de l’année culturale seulement (deux cultures ou plus s’y succéderont dans l’année) de celles qui y resteront toute l’année. Ces endroits seront séparés d’un passage pour permettre l’accès sans devoir piétiner les zones voisines.

Lorsque nous en avons la possibilité, augmentons le nombre de bandes. En avoir une douzaine ou une vingtaine permet une plus grande souplesse de travail. N’hésitons à les numéroter ou à les nommer, cela peut être très amusant pour motiver les jeunes jardiniers en herbe.