Forfait: les éléments à prendre en compte pour la déclaration fiscale 2025

Le moment est venu de rassembler tous les documents et données nécessaires pour pouvoir introduire à temps sa déclaration fiscale. Celle des agriculteurs imposés sur base du forfait agricole doit être introduite pour le 15 janvier 2026, qu’il s’agisse d’une déclaration sur papier, via Tax-On-Web ou introduite par un conseiller ou un comptable.

Cet article présente les points principaux auxquels il convient de faire attention lorsqu’on remplit soi-même sa déclaration. À partir de celui-ci, il est possible de calculer le bénéfice net de l’exploitation. Un certain nombre de données ayant trait à la surface et au cheptel de l’exploitation doivent encore être introduites sur le formulaire. Le bénéfice net calculé doit être dispersé dans les codes corrects du formulaire de façon à ce que les taux corrects d’imposition soient appliqués. En cas de doute, il ne faut pas hésiter à prendre avis auprès d’un conseiller connaissant bien le secteur agricole et horticole.

Le principe du forfait

Le principe du forfait agricole repose sur une moyenne applicable à défaut de comptabilité. Concernant les revenus professionnels, les agriculteurs et horticulteurs doivent, en principe, comme les autres indépendants, introduire une déclaration sur base d’une comptabilité probante. Comme les agriculteurs et horticulteurs ne sont pas considérés comme des « entreprises soumises à l’obligation comptable », ils ne disposent généralement pas d’une comptabilité probante selon les normes de la législation fiscale. Dès lors, ils peuvent être imposés à partir de bases forfaitaires d’imposition.

Après une étude approfondie et un certain nombre de discussions, l’administration fiscale, en concertation avec les groupes professionnels, convient chaque année d’une base forfaitaire qui peut être utilisée pour déterminer le bénéfice des agriculteurs ou horticulteurs ne recourant pas à une comptabilité fiscale. On peut considérer cela comme une moyenne générale, exprimée sous le vocable de bénéfice semi-brut. Celui-ci est fixé par région, et/ou par secteur ou culture.

Attention aux abus

Il y a quelques années, un texte a été ajouté au barème dans le but d’exclure un certain nombre d’abus. En bref, cela signifie que lorsqu’il existe un lien étroit entre les entreprises (entreprise individuelle et société à la même adresse, les deux conjoints ayant une société agricole distincte…), il n’est plus accepté qu’une entreprise suive le système normal et que l’autre opte pour le forfait, sauf s’il peut être démontré que les transactions entre elles sont parfaitement conformes au marché.

Le bénéfice semi-brut

Le bénéfice semi-brut est un montant forfaitaire. Il ne signifie ni bénéfice brut, ni bénéfice net. Il s’agit d’un montant qui est appliqué sur une certaine unité lors du calcul forfaitaire du bénéfice.

Il peut être déterminé par ha de surface agricole exploitée, par porc engraissé vendu, par are de fraises, par poule pondeuse, par ha de pommiers basses tiges… Le critère utilisé pour l’application du barème varie donc de secteur à secteur et il est basé sur l’activité économique de l’entreprise.

Le bénéfice semi-brut est un chiffre forfaitaire, situé entre le bénéfice brut (chiffre d’affaires) et le bénéfice net (bénéfice imposable). Les négociations en vue de la détermination du bénéfice semi-brut tiennent compte de toutes les ventes et d’une partie des dépenses (déductibles) de l’exploitation.

Dans sa déclaration, l’agriculteur peut encore déduire un nombre assez restreint de postes de frais pour arriver au bénéfice net.

Le bénéfice brut est la somme de toutes les ventes et perceptions.

Si on en déduit les dépenses générales ou achats, on obtient alors le bénéfice semi-brut.

Si, du bénéfice semi-brut, on déduit les dépenses ou achats individuels, on obtient alors le bénéfice net, c’est-à-dire celui qui est taxable.

Le bénéfice semi-brut applicable à une exploitation donnée dépend de la région agricole où ses terrains agricoles sont situés et de la destination qui est donnée à ses terrains.

Pour le calcul du bénéfice semi-brut de l’exploitation, le nombre d’ha de surface agricole utilisés est multiplié par le chiffre du bénéfice semi-brut applicable à la région où le terrain agricole se situe.

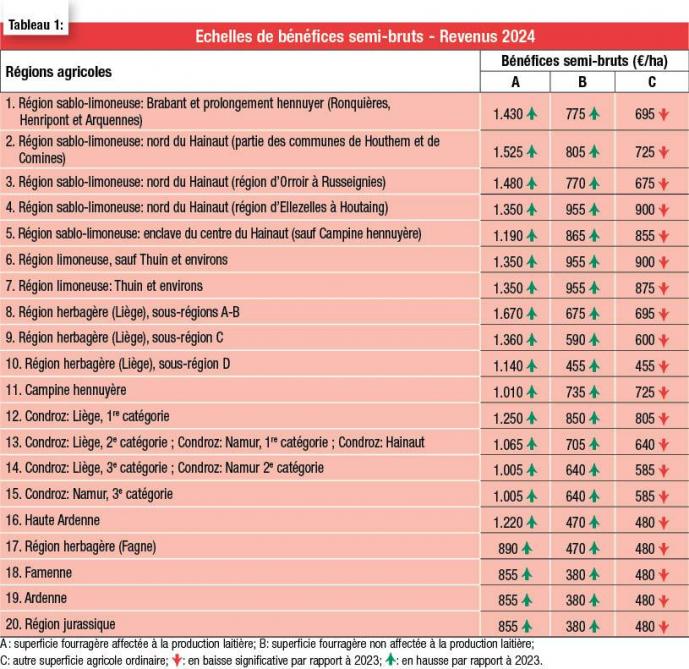

Trois chiffres par région

Trois montants de bénéfice semi-brut sont déterminés par région agricole, en fonction de la destination du terrain agricole (tableau 1). Ils sont déterminés par ha :

– le bénéfice semi-brut pour les surfaces fourragères affectées à la production laitière (lait) ;

– le bénéfice semi-brut pour les surfaces fourragères non affectées à la production laitière (viande) ;

– le bénéfice semi-brut pour l’autre superficie agricole ordinaire (cultures).

Calcul du bénéfice semi-brut lait, viande et cultures

Le calcul du bénéfice semi-brut d’une exploitation agricole ordinaire se déroule en trois étapes.

La deuxième étape consiste à calculer la surface à laquelle le bénéfice semi-brut « viande » doit être appliqué, par déduction des surfaces affectées à la production laitière, calculées ci-avant, des surfaces fourragères. La différence permet de calculer le bénéfice semi-brut « viande ». Si la différence est inférieure à zéro, il n’y a pas de superficie résiduelle à laquelle appliquer le bénéfice semi-brut « viande ».

Les surfaces fourragères qui entrent en ligne de compte sont retrouvées dans la déclaration de superficie et concernent les cultures portant les codes 51, 52, 53, 60, 63, 71, 201, 202, 660, 700, 721, 722, 723, 731, 732, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 9828 et 9829.

La troisième étape : s’il subsiste encore une surface après les calculs des deux étapes précédentes, on lui attribue le bénéfice agricole « culture ».

Exemple de calcul

Une exploitation agricole de 50 ha en région herbagère Liège (sous-région A ou B) a livré 196.000 l de lait en 2024. La surface fourragère est de 26 ha.

Étape 1 :

196.000 l de lait/9.800 (coefficient lait région herbagère Liège – sous-région A ou B) = 20 ha « lait » ;

20 ha x 1.670 euros (bénéfice semi-brut « lait » région sablonneuse) = 33.400 euros ;

Étape 2 :

26 ha cultures fourragères – 20 ha « lait » = 6 ha ;

6 ha x 675 euros (bénéfice semi-brut « viande » région sablonneuse) = 4.050 euros ;

Étape 3 :

50 ha (superficie réelle) - 26 ha (lait + viande) = 24 ha ;

24 ha x 695 euros (bénéfice semi-brut « culture » région sablonneuse) = 16.680 euros ;

Total = 54.130 euros.

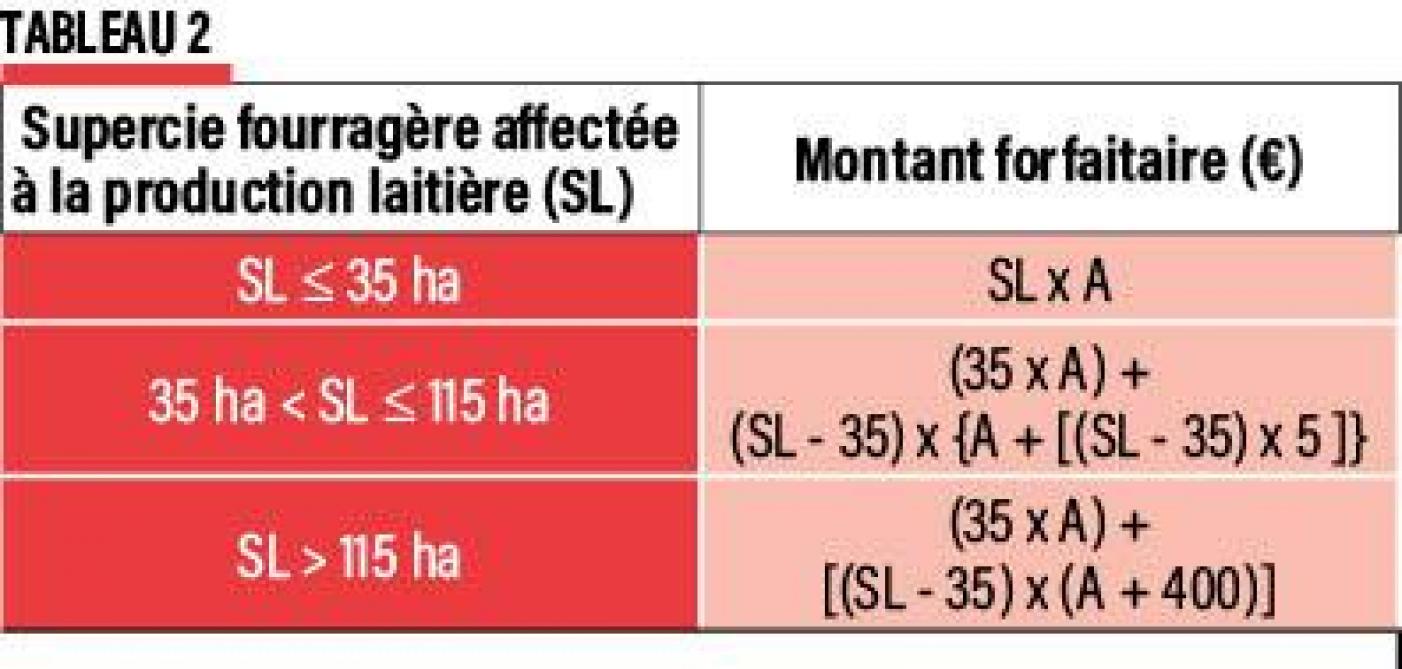

Surface « lait » de plus de 35 ha

Plus-values pour la culture de pommes de terre

Les prix des pommes de terre ayant été élevés en 2024, un bénéfice supplémentaire doit être déclaré pour les grandes exploitations se consacrant à la pomme de terre. Concrètement, pour chaque ha de pommes de terre cultivées supérieur à 5 ha, qu’il s’agisse de pommes de terre sous contrat ou écoulée sur le marché libre, un bénéfice supplémentaire de 750 euros par ha doit être ajouté. Par exemple, ceux qui ont déclaré 12 ha de pommes de terre devront déclarer 7 x 750 euros, soit 5.250 euros supplémentaires.

Le bénéfice semi-brut en élevage porcin

Au bénéfice semi-brut agricole, il peut s’ajouter un bénéfice semi-brut complémentaire résultant de l’élevage porcin. Ce bénéfice complémentaire dépend du type d’élevage.

En élevage de truies, le bénéfice semi-brut complémentaire est calculé en multipliant le nombre moyen de truies productives présentes par le bénéfice semi-brut. L’élevage de truies ayant connu une bonne année 2024, le bénéfice semi-brut est élevé : 420 euros.

Les exploitations de porcs à l’engraissement doivent déclarer un bénéfice semi-brut complémentaire qui dépend du nombre de porcs engraissés vendus en 2024. Le montant est de 19 euros par porc engraissé.

Dans les exploitations qui engraissent des porcs sous contrat, le bénéfice semi-brut complémentaire est de 10 euros par porc engraissé.

Une progression doit également être calculée pour les grandes exploitations porcines. Pour les fermes comptant plus de 200 truies, une augmentation de 0,5 euro par truie s’applique jusqu’à un maximum de 500 bêtes. Ainsi, pour les éleveurs disposant de nombreuses truies, cette année, le taux forfaitaire s’élève à 570 euros pour les animaux au-delà de 200.

Pour les exploitations de plus de 5.000 porcs à l’engraissement, une progression de 0,002 euro par porc vendu a été introduite, avec un maximum de 11.000 porcs vendus. Pour les grandes structures, le taux forfaitaire peut ainsi passer, cette année, à 31 euros pour les porcs vendus au-delà de 5.000.

Porcs et surface agricole

Les éleveurs de porcs ont droit à une diminution de la surface agricole qui entre en ligne de compte pour le bénéfice semi-brut agricole via l’application du calcul suivant : (nombre de truies x 15) + nombre de porcs engraissés – (nombre d’ha de l’exploitation agricole x 50)/1.000. Cette diminution ne peut toutefois pas être supérieure à 2,5 ha.

Autres revenus imposables à ajouter

Outre le bénéfice semi-brut agricole et le bénéfice semi-brut complémentaire pour les éleveurs de porcs, un certain nombre d’autres primes ou bénéfices complémentaires doit également venir s’ajouter au bénéfice imposable.

C’est le cas de cultures dites spéciales (production de pommes, poires, fraises, raisins…) pour lesquelles des barèmes particuliers ont été calculés. Le bénéfice calculé sur la base de ces barèmes spécifiques doit être également déclaré.

C’est également le cas pour l’engraissement de veaux et l’aviculture.

Il convient de noter que, cette année encore, aucune progression ne s’applique aux poulets de chair et que les exploitations horticoles dont le chiffre d’affaires réel est supérieur à 115 % du chiffre d’affaires forfaitaire doivent déclarer la superficie horticole supplémentaire. En outre, en horticulture, il ne faut pas oublier d’ajouter au bénéfice semi-brut la partie du précompte professionnel du personnel saisonnier qui n’a pas dû être payée à partir du 1er juillet 2023.

Les aides comme le paiement de base (ainsi que la prime aux jeunes agriculteurs et le verdissement) et la prime vaches allaitantes doivent être ajoutées au bénéfice semi-brut. Elles bénéficient d’un taux réduit de 12,5 %.

Autres bénéfices

Des bénéfices venant d’opérations complémentaires doivent être ajoutés au bénéfice semi-brut. Parmi ceux-ci, notons :

– la vente de lait de ferme en dehors du circuit habituel : supplément de 0,22 euro/l (la vente de lait à la ferme au particulier pour sa consommation personnelle n’entre pas en ligne de compte) ; la vente de beurre ou de fromage est également incluse dans le résultat semi-brut, et ne doit pas être déclarée séparément ;

– la vente directe de viande d’animaux de la ferme (par carcasse, demi-carcasse, quartier ou morceaux découpés) aux consommateurs ;

– la vente des produits de la ferme sur des marchés fermiers ;

– les travaux agricoles effectués pour d’autres agriculteurs ;

– le commerce de bestiaux, d’engrais et d’aliments pour bétail ;

– la vente de certificats verts ;

– les indemnités pour l’installation de parcs éoliens ;

– les revenus de la location ou sous-location de terrains affectés à l’exercice de la profession du bénéficiaire, y compris dans le cadre de contrats de culture ;

– …

Les agriculteurs et horticulteurs ne doivent donc pas seulement faire un calcul forfaitaire pour établir leurs bénéfices. Ils doivent aussi prendre en compte que certaines primes et gains obtenus d’activités complémentaires doivent être déclarés en plus du bénéfice semi-brut. Les coûts liés à ces bénéfices complémentaires peuvent évidemment être déduits.

Frais déductibles et pertes

Le montant du bénéfice semi-brut, majoré d’une série de bénéfices complémentaires, peut être réduit par la déduction de certaines dépenses ou pertes, individuellement déductibles. Seules les dépenses et pertes reprises dans le forfait agricole sont déductibles. Les autres frais, liés à l’exploitation agricole, sont considérés comme étant inclus dans le calcul du bénéfice semi-brut.

Pertes exceptionnelles en cultures et bétail

Seules les pertes exceptionnelles peuvent être déduites. Dans le domaine des cultures, celles-ci sont généralement dues à des conditions météorologiques exceptionnelles (grêle…), mais peuvent, par exemple, résulter de dégâts causés par le gibier (sangliers…). Il doit s’agir de pertes dues à des faits survenant dans quelques communes ou exploitations, ou de pertes qui ont pour conséquence que la récolte de la parcelle considérée est perdue. Dans le premier cas, la perte doit être constatée par la commission de constatation des dégâts agricoles. Dans le deuxième cas, seul le contrôleur des contributions doit être contacté pour constater la perte.

Il convient de déduire 20 % de la perte constatée par la commission de constatation des dégâts ou par le contrôleur. Le résultat obtenu est multiplié par la surface atteinte afin de calculer la superficie à prendre en considération. Sur cette surface, on applique le bénéfice semi-brut correct et un coefficient de perte (1 pour le foin, 1,5 pour les céréales, le lin, les betteraves fourragères, les chicorées, les légumineuses et le colza, 2 pour les betteraves sucrières, les pommes de terre et le maïs fourrager), afin d’obtenir la perte déductible.

Les pertes qui surviennent dans les cultures fourragères peuvent être réparties sur deux années, (2 x 50 %) car on considère que ces pertes se font sentir sur deux ans. Les cultures fourragères considérées sont : les céréales fourragères, les betteraves fourragères, les fourrages verts, le foin et les pommes de terre.

Pour les pommes de terre non récoltées ou endommagées lors du stockage au hangar, la déduction est possible à condition de présenter des preuves suffisantes.

Pour le volet animal de l’exploitation, les pertes se présentent sous la forme de maladies ou mortalités. Ces pertes doivent être prouvées, par exemple, par les documents délivrés par les entreprises de destruction agréées (Rendac), les vétérinaires, l’abattoir…

Le texte du barème mentionne les montants à prendre en compte pour calculer les pertes déductibles. À noter que certaines pertes (chez les porcs, chez les bovins dans les exploitations touchées par le botulisme…) peuvent être déduites sur deux années. Compte tenu de la situation économique exceptionnellement mauvaise de l’élevage porcin au cours des années précédentes, les pertes dues à la mortalité tant en 2022, 2023 qu’en 2024 peuvent être déduites en 2024.

Pour les agriculteurs confrontés à la fièvre catarrhale ovine

En 2024, les agriculteurs ont été confrontés au virus de la fièvre catarrhale ovine. Pour les animaux qui ont été gravement malades mais qui n’en sont pas morts, une déduction pour perte peut être prise en considération pour la dépréciation de l’animal.

Pour calculer correctement cette perte, un certificat du vétérinaire est requis, dans lequel le nombre d’animaux gravement malades doit être indiqué, réparti en différentes catégories par kg, ainsi que les données relatives au coût des médicaments.

La dépréciation déductible dépend du taux de mortalité : si plus de 15 % des animaux présents sont morts, 30 % de la valeur des animaux touchés peuvent être déduits. Si le taux de mortalité est inférieur à 15 %, 15 % de la valeur peuvent être déduits. Si aucun animal n’est mort, mais que certains animaux étaient gravement malades, 10 % peuvent être inclus dans les coûts à titre de déduction pour perte.

La perte due à la fièvre catarrhale ovine peut être répartie sur deux années consécutives.

Les fermages

Les fermages afférents à l’année 2024 et se rapportant aux terrains pris en location peuvent être déduits du bénéfice semi-brut ; le loyer afférent aux bâtiments professionnels a été pris en compte lors de la détermination du bénéfice semi-brut et ne peut donc être déduit individuellement. Notez qu’il peut en être différemment en horticulture et en arboriculture.

L’exploitant locataire doit annexer à sa déclaration un relevé indiquant les noms et adresses des propriétaires des terrains concernés, le montant du fermage et la superficie.

Les frais payés en vertu d’un contrat de culture (parfois appelé bail saisonnier) ne sont déductibles qu’à concurrence du bénéfice semi-brut de base applicable à la superficie concernée.

Salaires et travaux déductibles

Le travail dans une exploitation agricole est constitué du travail de l’exploitant et de son conjoint par exemple (travail interne) et du travail d’un personnel rémunéré (travail externe). Seul le travail externe constitue un coût professionnel déductible. Il est déductible à hauteur d’un maximum forfaitaire. La déduction effective du coût salarial est déterminée dans la mesure où on peut prouver le coût salarial externe jusqu’à concurrence du montant maximum absolu de 640 euros par hectare.

La justification ou la preuve des salaires déductibles peut se faire par le truchement des fiches salariales 281.10 ou 281.50 (salaires ouvriers, employés, aidants). Des prestations peuvent être payées à l’aide de chèques ALE et titres services, ce qui constitue également une preuve valable. Certaines factures de travaux agricoles réalisés en 2024 peuvent également servir de justificatif pour la déduction de salaires.

Toutefois, certains travaux sont déjà inclus dans le calcul du bénéfice semi-brut et ils ne peuvent donc pas intervenir dans la déduction salariale. C’est le cas des coûts du labour, du coût des produits utilisés (semences et plants, engrais et produits phytopharmaceutiques), des frais de récolte de lin et de pois verts, des frais de chargement des betteraves, de la déshydratation pour la transformation de fourrages en aliments concentrés, des frais de transport (21 % de TVA), et des travaux agricoles non soumis au taux de TVA réduit de 6 %, à l’exception des frais de transformation et de séparation du lisier qui, malgré le taux de 21 %, sont bien déductibles.

Le tarif maximum de 640 euros par ha est calculé sur la surface déclarée (ha fictifs « lait » inclus), total à réduire éventuellement des surfaces concernées par les pertes exceptionnelles.

Un calcul fictif est réalisé pour les éleveurs de porcs et de truies afin de déterminer le nombre d’hectares à prendre en considération : la surface fictive est calculée en appliquant le coefficient 0,5 au nombre de truies productives et le coefficient 0,025 sur le nombre de porcs engraissés vendus. On peut déduire les salaires justifiés sur cette surface, toujours à raison de 640 euros par ha. Cette limitation ne s’applique pas aux coûts salariaux facturés pour les services de remplacement agricole en raison de circonstances familiales (maladie/vacances). Ceux-ci sont déductibles sans restriction.

En horticulture, le salaire saisonnier est déterminé en fonction de la culture. Outre les moyens ordinaires de preuve (fiches 281.10…), il est prévu spécifiquement pour ce secteur que des salaires saisonniers peuvent être déduits via le paiement d’un précompte de 20,20 % (avant le 15 janvier 2025) sans qu’il soit nécessaire de rédiger des fiches individuelles.

Charges sociales et cotisations

Les sommes versées à l’Office national de la sécurité sociale (ONSS) pour les travailleurs employés ne peuvent être déduites que dans la mesure où elles ne dépassent pas 58 % du montant des salaires sur lesquels la cotisation ONSS est due et qui sont effectivement déduits du bénéfice visé dans le forfait agricole.

Les cotisations au statut social des travailleurs indépendants ainsi que les cotisations pour la pension complémentaire libre des indépendants (PCLI) sont également déductibles. La prime pour le revenu garanti peut également être déduite.

Taxes et prélèvements

Le forfait agricole ne prévoit pas de dispositions spécifiques en matière de taxes et d’impôts. On se reportera aux règles générales de l’imposition des personnes physiques. Un certain nombre de taxes et d’impôts que l’exploitation agricole doit payer sont déductibles du bénéfice semi-brut. Voici une liste non exhaustive de charges déductibles :

– précompte immobilier (pour les immeubles à usage professionnel comme les terrains agricoles et les bâtiments d’exploitation) ;

– taxe de circulation ;

– taxe kilométrique ;

– taxe sur les eaux usées…

Intérêts d’emprunt

Tous les intérêts d’emprunts contractés à titre professionnel sont déductibles du bénéfice semi-brut. Il importe peu qu’ils soient hypothécaires ou sous seing privé, ou encore qui en est le prêteur. Ainsi, les intérêts payés en 2024 pour un prêt win-win (prêt privé entre amis) constitueront également une charge déductible.

Il est important de noter que ce sont les intérêts bruts qui sont déductibles. Cela signifie que la bonification d’intérêt perçue par la banque doit être ajoutée aux intérêts nets payés, comme l’atteste le certificat délivré par la banque.

Cotisations professionnelles

Les cotisations syndicales payées aux associations professionnelles d’agriculteurs reconnues (Algemeen Boerensyndicaat, Boerenbond, Fédération wallonne de l’agriculture et Fédération des jeunes agriculteurs), les cotisations au Service de remplacement agricole et les cotisations payées aux associations, groupements ou autres instances s’occupant de l’organisation des vacances à la ferme sont déductibles.

Honoraires versés aux conseillers fiscaux…

Les rémunérations versées aux conseillers fiscaux ou aux conseillers en matière fiscale peuvent également être déduites du bénéfice forfaitaire.

Si des frais ont été engagés dans le cadre de l’obligation introduite à partir du 1er janvier 2026 de pouvoir recevoir et, le cas échéant, envoyer des factures électroniques structurées, ces frais sont déductibles à 120 % conformément à la réglementation légale.

… et aux vétérinaires

Les honoraires versés aux vétérinaires en 2024, y compris les frais de médicaments, constituent des frais professionnels déductibles. Seuls les frais d’insémination artificielle et de transfert d’embryons sont exclus de la déduction.

Les frais de médicaments achetés chez les pharmaciens sont déductibles si une facture est délivrée pour chaque livraison et si cette facture donne un aperçu détaillé des produits fournis.

Les frais d’autopsie, d’examen ou d’analyses payés soit à l’I.N.R.V., soit aux Centres de dépistage des maladies du bétail, ainsi que le prix des vaccins, sont également déductibles.

Amortissement de quotas de production ou de quotas de primes

Les amortissements des actifs matériels sont déjà calculés dans le bénéfice semi-brut, de sorte que seuls les amortissements sur les actifs immatériels, comme les quotas de production et quotas de primes, sont encore individuellement déductibles.

Le forfait agricole rejoint les règles générales de l’imposition des personnes physiques, de sorte que la durée d’amortissement de ces quotas doit s’étaler sur au moins 5 ans. Il n’est pas permis d’amortir sur une période plus courte.

Non-paiement de livraisons

Les pertes à caractère professionnel qui résultent du non-paiement de livraisons faites par des agriculteurs peuvent, en principe, être déduite du bénéfice semi-brut pour autant qu’elle soit « certaine et définitive » et que son montant soit connu à la fin de l’année. Il n’est pas permis de prévoir dans la déclaration forfaitaire une provision pour des pertes probables.

Vol, incendie ou détournement d’actifs

Les pertes résultant du vol ou du détournement d’un élément d’actif affecté à l’exercice d’une activité professionnelle sont déductibles à titre de frais professionnels, pour la période imposable au cours de laquelle elles ont acquis le caractère de pertes certaines et définitives. Depuis l’année fiscale 2024, les incendies ont également été ajoutés à cette liste.

Location de quotas

Le loyer de quotas ou la redevance pour cession de quotas de prime afférents à l’année 2024 et se rapportant aux quotas de production pris en location et aux quotas de primes acquis temporairement sont déductibles individuellement du bénéfice semi-brut.

Autres frais professionnels

Outre les éléments cités plus avant, un certain nombre d’autres frais peuvent être déduits :

– les frais d’analyse ;

– la contribution payée à l’Afsca et/ou aux organismes d’inspection et de certification agréés. La nouveauté réside dans le fait que ces frais peuvent désormais être répartis sur la durée de validité du certificat ;

– les rémunérations des conjoints aidants (le maxi-statut offre une couverture complète en matière de protection sociale) ;

– La prime d’assurance payée pour une assurance contre les intempéries dans le secteur agricole ;

– les frais pour des cultures spéciales (cultures légumières, cultures fruitières…). Il convient de vérifier dans chaque texte quels coûts peuvent être individuellement déduits.

Calculs du bénéfice semi-brut

Calcul du bénéfice semi-brut pour la superficie fourragère affectée à la production laitière (SL)

Il faut d’abord se souvenir que la « superficie fourragère affectée à la production laitière » est le résultat de la division de la quantité de lait de vache commercialisé (tous les produits laitiers vendus : lait, crème, beurre, fromage, yoghourt, boissons lactées…) par :

a) 8.200 en région herbagère (Fagne), en Famenne, en Ardenne et en région jurassique ;

b) 8.700 dans les Dunes, en région limoneuse et en Condroz ;

c) 9.200 en région sablo-limoneuse : enclave du centre du Hainaut (sauf Campine hennuyère), en Campine hennuyère et en Haute Ardenne ;

d) 9.700 en région herbagère (Liège) – Sous-régions C et D ;

e) 9.800 en Polders, en région sablonneuse (sauf Brabant), en Campine (Brabant et Limbourg) et en région herbagère (Liège) – Sous-région A-B ;

f) 10.400 en Campine (Anvers) ;

g) 9.300 dans les autres régions ou sous-régions du Royaume.

Pour cette superficie fourragère affectée à la production laitière (SL), il convient d’appliquer les bénéfices semi-bruts repris dans le tableau ci-joint.

Calcul du bénéfice semi-brut pour la superficie fourragère non affectée à la production laitière (SN)

La « superficie fourragère non affectée à la production laitière » est censée correspondre à la différence entre :

– la superficie fourragère (tant celle faisant l’objet de la déclaration de superficies en Belgique que, le cas échéant, celles situées à l’étranger) ;

– et la « superficie fourragère affectée à la production laitière ». Le bénéfice semi-brut de cette superficie fourragère non affectée à la production laitière (SN) dans les régions de 6 à 20 (voir tableau 1) est calculé au moyen de la formule suivante :

Bénéfice semi-brut = SN x B

Calcul du bénéfice semi-brut pour l’autre superficie agricole (AS)

L’« autre superficie agricole ordinaire » est censée correspondre au solde éventuel de la superficie réelle de l’exploitation.

Le bénéfice semi-brut de cette autre superficie agricole ordinaire (AS) est calculé au moyen du tableau et de la formule suivante :

Bénéfice semi-brut = AS x C

Calcul du bénéfice semi-brut total

Le bénéfice semi-brut total est simplement égal à la somme des bénéfices semi-bruts se rapportant aux superficies SL, SN, AS.

Salaires forfaitaires et travaux agricoles

Lorsque le montant des salaires justifiés excède celui des salaires forfaitaires, le montant des salaires justifiés est déductible dans la mesure où il ne dépasse pas le résultat de l’opération suivante :

– pour les régions 1 à 11 : S x 640,00 euros ;

– pour les régions 12 à 17 : SL x 640,00 euros pour la superficie fourragère affectée à la production laitière, SN et/ou AS x 480,00 euros pour les autres superficies,

– pour les régions 18 à 20 : SL x 640,00 euros pour la superficie fourragère affectée à la production laitière, SN et/ou AS x 320,00 euros pour les autres superficies.

Les personnes qui souhaitent consulter les textes officiels en la matière peuvent le faire à l’adresse www.fisconetplus.be sous la rubrique impôt sur le revenu/directives et commentaires administratifs/bases forfaitaires de taxation/impôts directs (exercice d’imposition) 2025. Le document est également disponible ci-dessous: