Un moratoire mondial sur l’application du forçage génétique

Le 30 juin dernier, de nombreuses associations en Europe dont Nature & Progrès, l’Unab, et Natagora ont demandé à la Commission européenne de soutenir pleinement la résolution du Parlement européen du 16 janvier en faveur d’un moratoire mondial sur la dissémination dans la nature des organismes génétiquement forcés (GDO) y compris pour des essais en plein champ. Ceci en vue de la préparation de l’Union européenne à la prochaine conférence des parties (COP 15) de la Convention sur la diversité biologique intégrant le Protocole de Carthagène sur la biosécurité. La même demande sera adressée aux ministres fédéraux et régionaux belges amenés à déterminer la position de notre pays.

Sur le plan international, c’est principalement vers la convention sur la diversité biolgique (CDB) que les regards se tournent mais l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (IUCN) est également concernée et doit débattre cette année et l’année prochaine de la Biologie de Synthèse et donc également du forçage génétique.

Une action irréversible

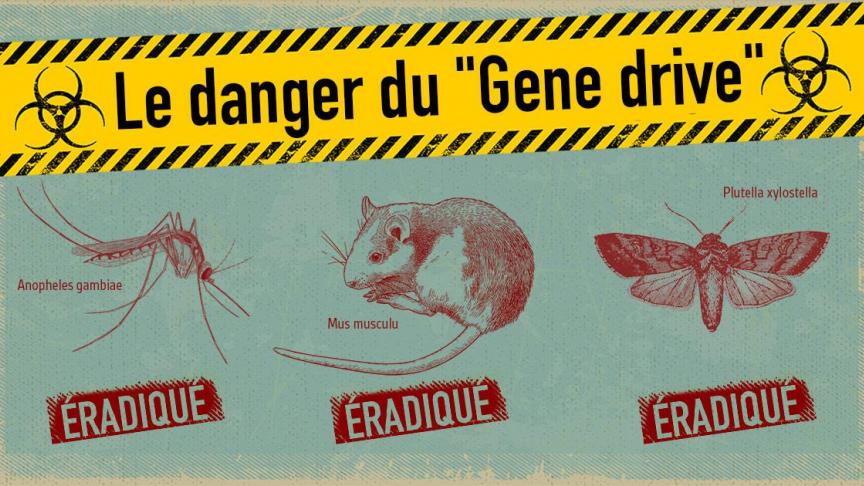

Le forçage génétique, technologie récente dérivée du CRISP/Cas9, permet de modifier de façon permanente ou même d’éradiquer (grâce à un gène de stérilité) des populations ou même des espèces sauvages. Il permet de contourner les lois mendéliennes de l’hérédité biologique et de l’évolution. Il est conçu pour disperser et transmettre les gènes des GDO parmi les populations sauvages (insectes, oiseaux, mammifères et plantes) en quelques générations sans tenir compte des frontières nationales. Leur action est irréversible. C’est pourquoi aucune erreur ne doit être faite quant à l’espèce cible et à l’écosystème affecté. Le GDO ne doit pas non plus avoir des effets génétiques inattendus, comme la littérature scientifique en donne aussi des exemples fréquents pour tous les organismes modifiés par les nouvelles technologies de manipulations génétiques, à l’instar des OGM obtenus par transgénèse.

Rappelons le manque de connaissances flagrant qui existe quant à la complexité du fonctionnement des écosystèmes. Le comportement des GDO est très différent dans la nature de celui qu’ils peuvent avoir au laboratoire. Les problèmes censés être résolus par le forçage génétique ont souvent été causés par des pratiques non soutenables qui peuvent avantageusement être remplacées par des pratiques moins dangereuses (ex : agro-écologie). Certains risques occasionnés par cette ingénierie du Vivant sont déjà bien identifiés : éradications de populations, transferts éventuels de gènes modifiés à d’autres espèces, perturbation des écosystèmes et des chaines alimentaires, menaces sur la sécurité alimentaire et la biodiversité.

Le principe de précaution de mise