plutôt que guérir tard

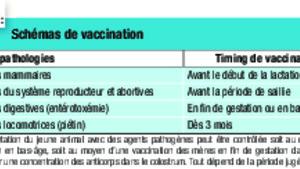

La vaccination fait souvent parler d’elle, à tort ou à raison. Nombreux sont les éleveurs d’ovins et de caprins se questionnant sur le bien-fondé de l’application d’une telle mesure prophylactique dans leur troupeau compte tenu du coût qu’elle représente, du travail à déployer et de sa réelle plus-value sanitaire. Des questions qui méritent d’être posées car vacciner n’est pas la solution miracle à tout trouble rencontré.

Une discussion franche sur le rapport coûts-bénéfices doit être menée avec son conseiller en élevage, à moins que...

Article réservé aux abonnés

Accédez à l'intégralité du site et recevez Le Sillon Belge toutes les semaines

Déjà abonné au journal ?

Se connecter ou Activez votre accès numérique