La plateforme RiskPPP : Une aide pour localiser les zones agricoles soumises à des restrictions de pulvérisation

C’est lors d’une conférence organisée dans le cadre de la Foire de Libramont que la plateforme RiskPPP a été présentée. Ce projet est né de la collaboration du Centre wallon de recherches agronomiques (Cra-w), de la Société publique de gestion de l’eau (Spge) et du Service public de Wallonie (Spw). L’objectif de cet outil d’aide à la décision est de prévenir les pollutions ponctuelles des ressources en eaux par les produits de protection de plante.

Pour commencer la présentation, Julien Herinckx, accompagné de Damien Maillard, tous deux chercheurs au Cra-w, contextualise une situation fréquemment rencontrée par les agriculteurs. L’intérêt de l’application, déjà accessible en ligne et sur smartphone, serait de faciliter le tracé des zones tampons et à risque sur lesquelles une pulvérisation est interdite.

Restez bien accroché

Dans cette histoire, un agriculteur qui dispose de plusieurs hectares de céréales et de cultures fourragères souhaite diversifier son exploitation en semant des haricots. Après s’être renseigné sur les itinéraires culturaux et les schémas de traitements, il apprend que les astéracées peuvent poser problème pour ce type de culture et qu’un traitement à base de bentazone permettrait d’y remédier.

En parcourant l’acte d’autorisation pour cette matière active sur la plateforme Phytoweb, il lit : « Mesures de réduction du risque : Zone tampon de 5 m par rapport aux eaux de surface avec technique réduisant la dérive de minimum 75 % ».

Poursuivant sa lecture, il en vient à l’étiquetage selon le Règlement (CE) n° 1107/2009, qui mentionne, entre autres :

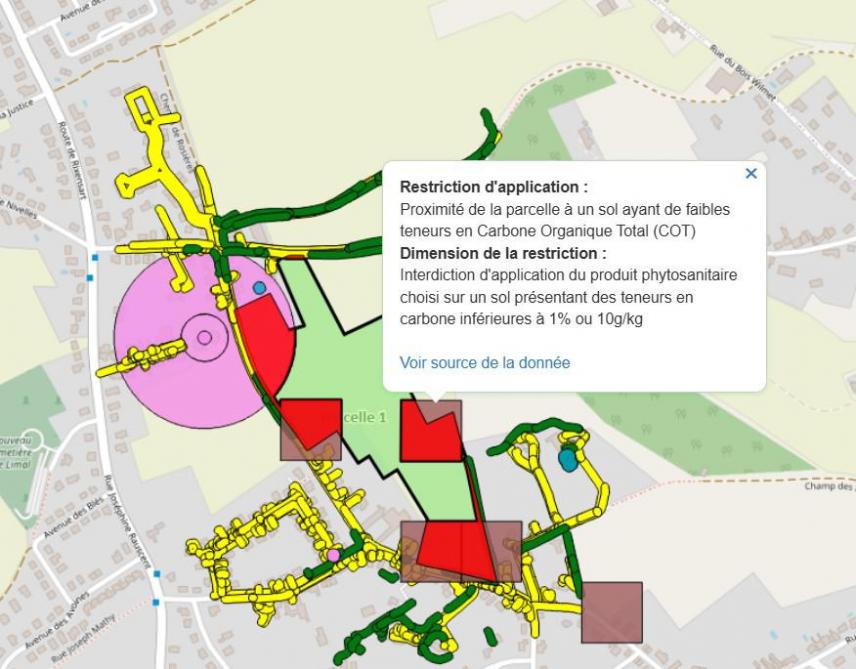

– SPe2 : Pour protéger les eaux souterraines, ne pas appliquer ce produit sur sol vulnérable au lessivage de la bentazone. Sont considérés comme vulnérables : les sols dont la teneur en carbone organique de la couche arable est ≤ 1 % ; les sols présentant une nappe phréatique à une profondeur ≤ 1 mètre par rapport à la surface du sol ; les sols présentant de la roche karstique à une profondeur ≤ 1 mètre par rapport à la surface du sol. Une seule de ces conditions suffit à classer le sol comme vulnérable.

– SPe2 : Pour protéger les eaux souterraines, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport aux eaux de surface. Cette zone non traitée ne peut en aucun cas être réduite.

– SPe3 : Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surface (voire mesures de réduction du risque).

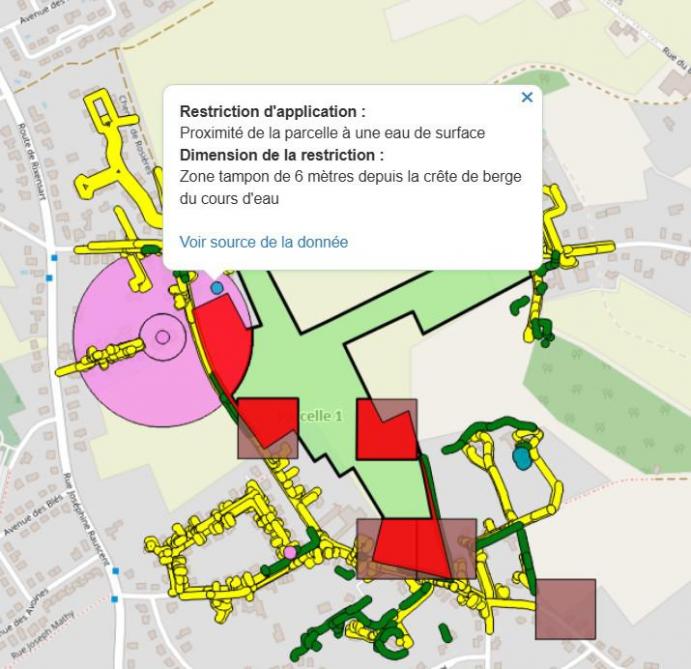

Tenant compte de ses différentes mesures de protection ainsi que de l’environnement de sa parcelle, il identifie un bassin (eau de surface) en contrebas de sa parcelle. Sur un plan, il trace alors une zone tampon de 5 m à partir de la crête de berge et constate que cette zone rentre en intersection avec sa parcelle. L’agriculteur ne pourra donc pas appliquer de bentazone sur cette surface.

Cependant, bien que certaines mesures environnementales relèvent du niveau fédéral, d’autres sont de la compétence des Régions. C’est le cas de l’arrêté du Gouvernement Wallon relatif à une application des pesticides compatible avec le développement durable. Ce dernier mentionne qu’une zone tampon d’une largeur minimale de 6 m doit être établie le long des eaux de surface. La distance de la crête de berge à considérer est donc bien de 6 m et pas de 5.

De plus, le bassin est alimenté par un canal, également considéré comme une eau de surface. Une seconde zone de 6 m doit être tracée.

La réflexion ne s’arrête pas là, mais s’avère déjà bien complexe…

Aux eaux de surface s’ajoutent la teneur en carbone organique des sols, la présence des nappes phréatiques et de la roche karstique située à moins d’un mètre de la surface du sol, la sensibilité des sols à l’érosion, les restrictions liées à la présence de captage d’eau de surface et souterraine, les différences entre les mesures fédérales et régionales, le matériel utilisé et les techniques appliquées.

La liste continue avec la proximité des lieux d’accueil de la petite enfance, des hôpitaux, des homes ou encore des talus et terrains revêtus non cultivables liés au réseau d’égouttage.

Face à cette multitude de paramètres à prendre en compte, un logiciel, nommé RiskPPP, a été développé afin d’accompagner les agriculteurs dans leur prise de décision.

Identifier la parcelle

Le logiciel RiskPPP est composé d’une interface cartographique avec différents menus.

Tout d’abord, il est possible de sélectionner des données cartographiques, via l’icône « carte ». Parmi ces données, plusieurs fonds de carte sont proposés à l’utilisateur, dont des images satellites et infrarouges. La majorité des données proviennent du Géoportail de la Wallonie. D’autres détails utiles aux mesures des zones tampons sont affichés tels que la localisation des écoles, des cours d’eau et des captages mais également des données relatives au sol (le type de sol, la teneur en carbone organique et les nappes phréatiques par exemple). Concernant les teneurs en carbone des sols, il est vivement conseillé à l’agriculteur de réaliser lui-même ses analyses de sols pour avoir une valeur spécifique dans le cas où la parcelle se trouve à la frontière des 1 % (10 gC/kg).

Ensuite, pour discerner les zones tampons applicables à une parcelle, il faut, dans un premier temps, identifier la parcelle sur laquelle le traitement sera appliqué.

Pour se faire trois méthodes sont prévues pour l’utilisateur :

– sélectionner la parcelle depuis des précédentes déclarations de parcellaire agricole (données provenant du Géoportail, dernières mises à jour de 2023). L’agriculteur doit simplement cliquer sur sa parcelle.

– dessiner manuellement la parcelle.

– importer un fichier (GPS, KML, GeoJSON, shapefile). Le fichier shapefile peut notamment être téléchargé par l’agriculteur, lors de la déclaration Pac.

Dans un deuxième temps, l’agriculteur doit « effectuer un traitement » virtuellement, en sélectionnant d’une part une des parcelles, qui a été intégrée ou sélectionnée sur l’application, et d’autre part en choisissant le ou les produits (maximum cinq) qu’il souhaite appliquer sur celle-ci. La validation du produit permet d’obtenir la liste des cultures sur lesquelles l’application est autorisée et parmi lesquelles il faut sélectionner la culture envisagée. La méthode de traitement doit également être renseignée (pulvérisation verticale ou autre) ainsi que l’efficacité de réduction de la dérive du matériel utilisé.

Une fois l’ensemble des paramètres introduits, le traitement des données peut être lancé. À l’issue de celui-ci, l’utilisateur est accompagné dans la lecture et la compréhension des différentes restrictions applicables à la parcelle.

Explorer les résultats

Dans un premier temps, en cliquant sur la parcelle, l’agriculteur est capable de revoir les différentes données introduites précédemment (surface, culture, produit). Une mention s’affiche également : le pourcentage de surface de la parcelle soumise à des restrictions.

L’utilisateur peut s’informer de leur nature en cliquant sur les polygones qui s’affichent sur les parties de la parcelle ne pouvant être traitée, chaque couleur de polygone représente un type de restriction particulier. Un lien permet de retrouver la donnée source ayant causé cette restriction.

Ces résultats peuvent aussi être exportés via trois méthodes :

– En fichier pdf : un rapport sera généré, reprenant les diverses informations relatives à la parcelle, des précisions sur les restrictions qui y sont liées et une vue cartographique de la parcelle avec ces restrictions.

Un tableau supplémentaire se trouve aussi dans le document, illustrant le dimensionnement des zones tampons par rapport à l’efficacité du matériel employé.

– En fichier GeoJSON : qui reprend les limites du terrain sur lequel le traitement peut-être appliqué. Ce fichier a l’avantage d’être facilement réutilisable dans l’application.

– En format shapefile : ce fichier peut être importé dans la console du pulvérisateur afin que son travail soit adapté aux limites établies par le logiciel.

Des données fédérales et régionales rassemblées sur BdPPP

L’ensemble des données utilisées par le logiciel ont été regroupées et compilées ces dernières années. Ces données sont de deux types :

– cartographiques : fournies par le Géoportail de la Wallonie

– phytosanitaire : issues de Phytoweb, site web officiel du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement, qui donne les autorisations d’utilisation des produits phytosanitaires.

Ces informations étant fédérales, les chercheurs du Cra-w ont dû créer une base de données, BdPPP, qui réceptionne les autorisations de Phytoweb et les enrichit des restrictions régionales. À l’instar du site web, l’application permet de rechercher un produit phyto sur base de son numéro d’autorisation ou de son nom commercial et lira les différentes informations qui lui sont relatives (composition, autorisations, liste des cultures, stade d’application, zone tampon, date d’expiration…).

Les restrictions fédérales sont mentionnées en premier lieu mais un simple clic sur le lien détaillé permet de visualiser les restrictions régionales.

Dans le cas d’une restriction complète, lorsque le produit ne peut être utilisé sur l’entièreté de la parcelle, l’application invite l’utilisateur à explorer des produits de substitution, moins contraignants. Cette possibilité doit encore être affinée.

Les projets RiskPPP et BdPPP ne s’arrêtent pas là. Plusieurs étapes de précision et d’affinage doivent encore avoir lieu, notamment pour la localisation des milieux d’accueil de la petite enfance et les heures de pulvérisation à leurs abords. Un autre objectif serait de collaborer avec la plateforme numérique Wallesmart qui redirigerait ses utilisateurs vers RiskPPP. Ces derniers auraient déjà au préalable, par le biais de Wallesmart, encodé leurs parcelles et leurs produits, ce qui faciliterait d’autant plus l’emploi de RiskPPP.