Analyses de sol en Wallonie: harmonisation, fiabilité et vigilance face aux méthodes alternatives

L’analyse de sol est un outil essentiel pour la rentabilité, l’environnement et la gestion durable des ressources. Afin de garantir la qualité et la standardisation des résultats analytiques, les pouvoirs publics wallons ont soutenu la création d’un réseau d’harmonisation des laboratoires d’analyse, appelé RequaSud.

Depuis sa création en 1989, le réseau RequaSud réunit les cinq laboratoires provinciaux d’analyse de sols wallons autour d’objectifs communs : harmoniser les méthodes analytiques pour garantir la standardisation des résultats assurer la qualité des analyses par des tests d’aptitudes réguliers au cours desquels on compare les résultats obtenus par les laboratoires sur des échantillons identiques et, enfin, fournir des références communes pour l’interprétation et la formulation des recommandations.

Chaque laboratoire membre suit des protocoles validés concernant le pH, la matière organique, la capacité d’échange cationique et les éléments disponibles que sont le phosphore, le potassium, le magnésium, le calcium et le sodium (selon une méthode d’extraction reconnue)

Ces méthodes sont documentées, traçables et validées scientifiquement, garantissant la fiabilité des diagnostics agronomiques et des conseils prodigués.

Ainsi, l’extraction de la fraction d’un élément nutritif supposée disponible pour la plante s’effectue par l’action d’une solution d’acétate d’ammonium 0,5 N EDTA tamponnée à pH 4,65 avec un rapport sol/ solution de 10 g/50 ml. Cette méthode est développée dans le millésime 2012 du Compendium wallon des méthodes d’échantillonnage et d’analyse du Service public de Wallonie.

Une interprétation fondée sur la probabilité de réponse

L’interprétation des résultats dans le réseau RequaSud repose sur le concept du niveau de suffisance, selon lequel :

– en dessous d’un seuil critique, une réponse à l’apport d’engrais est probable ;

– au-dessus de ce seuil, elle est improbable.

Ces seuils sont issus d’essais agronomiques de longue durée, menés en conditions pédoclimatiques wallonnes. Lorsqu’on supprime la fertilisation P ou K, on peut déterminer le seuil à partir duquel le rendement est significativement différent du témoin fertilisé. Cette approche, adoptée à l’échelle internationale, privilégie la logique de l’efficacité agronomique et économique, et non la recherche de ratios arbitraires.

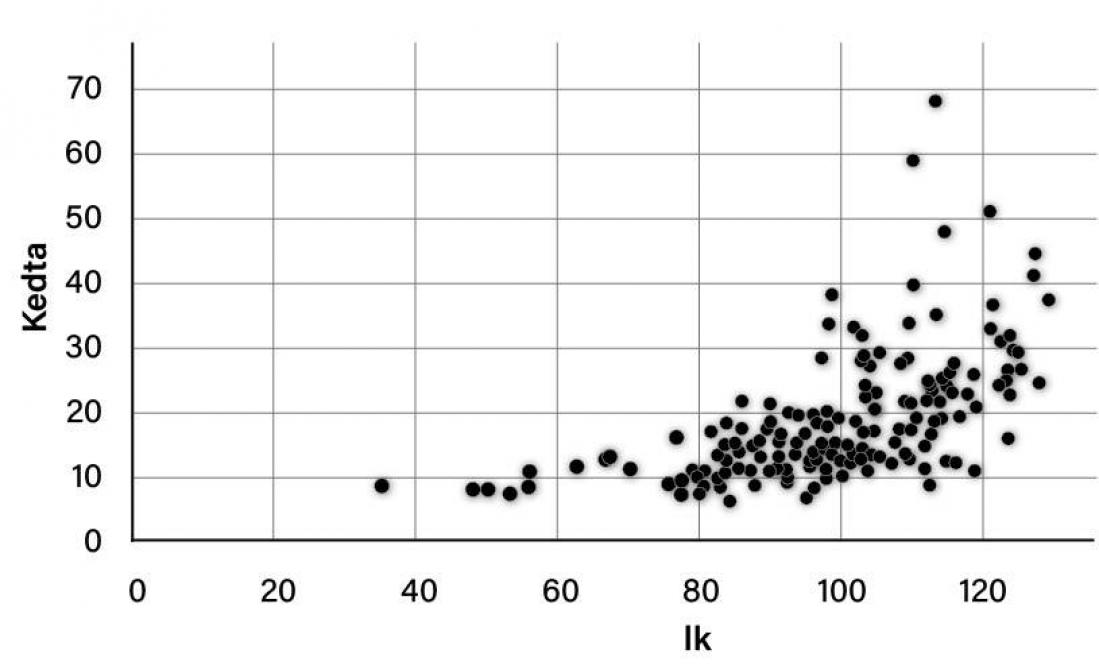

À titre d’exemple, la figure 1 indique les indices de nutrition potassique (IK) de prairies wallonnes en fonction de la teneur en K déterminée par l’analyse du sol (Kedta). Lorsque la teneur en K du sol dépasse 20 mg/100 g, l’IK est toujours supérieur à 80. En dessous de 80, on considère que la nutrition potassique est carencée et donc que la prairie peut répondre positivement à la fertilisation potassique. On observe que ces situations où l’IK est inférieur à 80, ne s’observent que si la teneur en K dans le sol est inférieure à 20 mg/100 g.

Certains rapports « idéaux » entre éléments sont aussi vérifiés afin de mettre en évidence certains risques comme une carence induite en magnésium pouvant être due à un excès de potassium, ou l’inverse. On considère que le rapport K/Mg doit être compris entre 1 et 2, idéalement.

Vigilance face à la méthode BCSR et ses dérivés

Depuis quelques années, certaines structures de conseil promeuvent en Wallonie la méthode du « sol équilibré » ou BCSR (Base Cation Saturation Ratio), parfois associée aux noms d’Albrecht ou Kinsey.

Cette approche, développée dans les années 40 aux États-Unis, repose sur l’idée qu’un sol atteint son plein potentiel lorsque les cations échangeables respectent un ratio « idéal » (typiquement 65 % Ca, 10 % Mg, 5 % K, 2 % Na).

Or, plusieurs décennies de recherche agronomique n’ont pas démontré qu’une corrélation fiable existe entre ces ratios et les rendements, ni que les propriétés physiques ou biologiques du sol sont déterminées par ces pourcentages,

Les bénéfices observés sont souvent dus à la correction du pH ou à l’apport de calcium ou de soufre, indépendamment du ratio visé.

L’absence de preuves scientifiques ne signifie pas pour autant que cette méthode soit fausse ; mais aucune étude scientifique ne montre un avantage agronomique lié à l’utilisation de cette méthode…

Pourquoi ces méthodes séduisent malgré tout ?

Le succès du BCSR dans certains milieux (agriculture biologique, agriculture régénérative, entre autres) tient moins à ses fondements scientifiques qu’à son langage simple et sa promesse d’« équilibre naturel » du sol ; une vision holistique de la fertilité qui intègre chimie, biologie et structure ; une méfiance envers la fertilisation « industrielle » ou « chimique », et la transmission empirique dans des réseaux de formation alternatifs.

Bien utilisée, cette approche peut sans doute aider à la réflexion, mais, elle ne devrait en aucun cas se substituer à des méthodes validées ni servir de base à des recommandations quantitatives de fertilisation.

De plus, ces analyses sont souvent onéreuses.

Préserver la rigueur scientifique du conseil agronomique

Les analyses de sol évoluent pour mieux relever les défis agricoles et environnementaux de demain. De nouveaux indicateurs sont en cours de développement dans les laboratoires du réseau RequaSud, avec l’appui du Centre wallon de recherches agronomiques et grâce au Plan de Relance de la Wallonie. Ils visent à mieux comprendre la vie et la structure des sols.

Certains laboratoires du réseau proposent déjà plusieurs de ces nouvelles analyses :

– stabilité de la structure : mesure de la résistance des agrégats du sol à l’eau (test QuantislakeTest) ;

– biomasse microbienne : évaluation de la quantité de micro-organismes présents dans le sol ;

– diversité microbienne : étude des différentes bactéries et champignons grâce au métabarcoding, méthode d’analyse qui identifie les bactéries et champignons présents dans le sol à partir de leur ADN ;

– respiration du sol : mesure de l’activité biologique à travers la production de CO2 ;

– carbone facilement disponible : mesure de la quantité de carbone rapidement utilisable par la vie du sol ;

– stock total de carbone : quantité globale de carbone contenue dans le sol.

Face à la diffusion de pratiques non validées, il est nécessaire de rappeler que :

– le diagnostic de fertilité doit s’appuyer sur des analyses reconnues et harmonisées ;

– les recommandations doivent découler d’essais expérimentaux reproductibles ;

– et les laboratoires provinciaux doivent rester la référence scientifique pour les agriculteurs et les conseillers.

Il convient aussi d’être particulièrement prudent lorsque les conseillers ou les formateurs entretiennent des liens étroits avec le secteur commercial. Les laboratoires provinciaux travaillent en toute transparence. Lorsqu’un commercial demande une analyse pour un client, il est tenu de transmettre le bulletin original à celui-ci. Il est donc facile pour le client de vérifier si ce qu’il achète correspond effectivement à un besoin. Lorsqu’il s’agit de méthodes alternatives, c’est beaucoup moins clair. Il en va de même pour la commercialisation de nombreuses spécialités « d’activateur de sol », dont l’efficacité n’est pas prouvée ou dont l’intérêt économique est discutable.

En Wallonie, des structures de conseils indépendants existent. Pour ce qui concerne la fertilisation, on peut citer les laboratoires provinciaux wallons membres de Requasud, les centres pilotes, Protect’eau…

Le réseau RequaSud et ses laboratoires provinciaux constituent, à ce titre, une garantie de fiabilité, d’indépendance et de cohérence pour le conseil agronomique en Wallonie.

Pour une fertilisation raisonnée et raisonnable

L’agriculture wallonne dispose d’une infrastructure analytique fiable, issue d’un travail collectif unique entre laboratoires, scientifiques, conseillers et pouvoirs publics.

Préserver cette cohérence est essentiel pour assurer une fertilisation raisonnée et raisonnable, éviter la dispersion méthodologique et de moyens, garantir l’indépendance des conseils, et maintenir la confiance entre scientifiques, agriculteurs et décideurs.

Le développement et la diffusion de ces méthodes alternatives non validées posent aussi la question de la cohérence des politiques publiques qui financent à la fois un travail d’harmonisation interlaboratoires et des structures de conseils qui vulgarisent des méthodes alternatives.

En Wallonie, la rigueur analytique et l’harmonisation du réseau RequaSud garantissent des diagnostics de fertilité chimique fiables et comparables : c’est cette méthode éprouvée, et non des ratios arbitraires, qui doit continuer à guider nos décisions pour une fertilisation raisonnée.

Centre de Michamps, UCLouvain ELIa