Choisir et conserver ses semences, c’est déjà rêver des prochaines récoltes

C’est un des moments préférés du jardinier : rêver du potager qui va bientôt se couvrir de légumes. Le choix des espèces et variétés est très large. Feuilleter les catalogues des grainetiers est un véritable plaisir. Mais comment choisir ses semences ? Et ensuite, comment conserver celles qui n’ont pas été utilisées ? Avant de passer commande, nous vous dévoilons quelques astuces !

Les variétés de légumes que nous trouvons à notre disposition dans les graineteries sont le fruit de centaines d’années de sélection. Chaque année, des nouveautés font leur apparition dans les catalogues. Nous pouvons y trouver des formes ou des couleurs originales, des saveurs différentes ou de meilleures résistances aux maladies ou ravageurs.

D’anciennes sélections ou variétés demeurent également présentes. Elles constituent des valeurs connues des jardiniers et, souvent, le prix de leurs semences est moins élevé.

Comment choisir ?

En premier lieu, le sélectionneur choisi les individus aux caractères intéressants pour servir de porte-graines. C’est un métier !

Des cercles horticoles proposent des achats groupés de semences, vous permettant ainsi d’économiser sur les frais de livraison. Les réunions de commande sont aussi l’occasion de profiter d’échanges fructueux d’expériences entre jardiniers. Au plus grand avantage des débutants.

Les jardineries et les rayons jardinage des grandes surfaces nous proposent de très larges choix de semences. Et il est parfois difficile de s’y retrouver. Les spécialistes mettent aussi leur expérience et leurs conseils à notre disposition.

S’orienter vers des variétés fixées ou hybrides ?

Semences certifiées ou standards ?

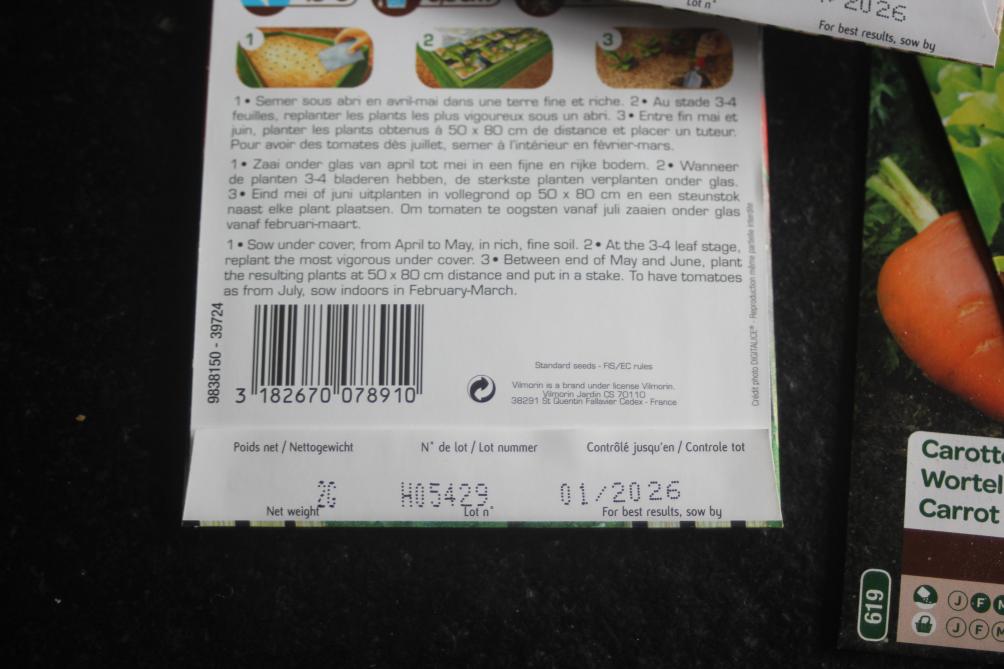

La directive européenne 2002/55/CE prévoit les deux catégories. Les semences certifiées sont accompagnées d’un certificat officiel attestant la réponse favorable aux contrôles avant emballage. Les semences standards ne le sont pas. Celles-ci sont contrôlées après conditionnement par échantillon aléatoire.

Les semences peuvent aussi répondre au cahier de charge de l’agriculture biologique ou non. Si les semences ont été traitées contre une maladie ou un parasite, c’est également mentionné sur l’emballage.

Les semences peuvent être enrobées d’un matériau inerte afin de faciliter les manipulations et le semis de précision. Toutefois, elles ne se conservent souvent pas aussi longtemps que les graines nues une fois que l’emballage a été ouvert.

Tout, ou presque, se commande sur internet. Les semences de légumes aussi. Opter pour ce mode d’achat relève d’une question d’organisation et de choix personnels. Un des avantages est d’élargir encore le choix variétal, à condition que ces variétés soient adaptées à nos conditions climatiques. En commandant, vérifions donc que ces variétés sont compatibles avec nos conditions climatiques.

Comment conserver ses semences ?

Une fois le sachet ouvert, les semences se conservent dans un endroit frais et sec. Une date de référence est inscrite sur les emballages. Le sélectionneur ne conseille pas de semer au-delà de celle-ci.

Pour un stockage idéal, il faut des conditions très sèches car les semences absorbent l’humidité du milieu. En conditions humides, elles perdent rapidement leur pouvoir germinatif. On veillera également à les stocker à l’abri de la lumière, à basse température (si possible, sous 15ºC).

Bien étiqueter les lots est vivement conseillé. Espèce, variété, année de production ou date limite de semis conseillée seront mentionnés sur chaque étiquette.

Il faut de l’ordre

La période actuelle constitue d’ailleurs le moment idéal pour mettre de l’ordre dans ses sachets de semences : par date d’emploi ou par ordre alphabétique de l’espèce. Pour conserver les informations utiles durant les plusieurs années d’emploi d’un sachet, il faut opérer son ouverture avec logique. Par exemple, nous pouvons faire une découpe bien nette à l’ouverture du paquet et le refermer avec un bout de papier collant après l’usage. Cela permet de garder les informations et d’éviter des pertes de semences lors des manipulations.

Quand un sachet approche de la date ultime d’emploi ou lorsque les quantités restantes sont trop réduites pour une année, c’est l’occasion de prévoir un nouvel achat. Et pourquoi pas d’une autre variété, source d’autres découvertes ?

Pour de nombreuses espèces, les variétés ne sont pas interchangeables. Les unes sont adaptées à des cultures précoces ; elles se développent bien même lorsque les températures sont encore peu élevées. D’autres s’adaptent aux conditions estivales ; elles ne montent pas en graines même si la durée du jour et les températures sont plus élevées. Ce ne sont que des exemples pour rappeler que les dates conseillées par les sélectionneurs sont des renseignements à respecter.

Le pouvoir germinatif d’un lot est-il encore suffisant ?

Nous pouvons tester le pouvoir germinatif d’un lot. Idéalement, il faudrait tester au moins 100 graines. Mais les quantités disponibles ne le permettent pas nécessairement. Une indication grossière sera alors recherchée en testant seulement 20, voire 10 graines. C’est insuffisant pour comparer deux lots. Mais si un lot ne germe plus du tout au test, ne basons pas toute notre production annuelle sur celui-ci.

Pour réaliser le test de germination, nous plaçons un nombre bien connu de graines à distance l’une de l’autre sur une feuille de papier essuie-tout. Nous humidifions légèrement la feuille et la plions pour qu’elle entre dans un bocal ou un sac plastique de congélation fermé. Nous comptons les semences germées après quelques jours. Si moins de la moitié des semences germe, le lot a un pouvoir germinatif médiocre. À plus des trois quarts, le pouvoir germinatif est considéré comme bon par le jardinier.

Notons que les professionnels sèment les graines en place, avec des semoirs de précision. Dans ce cas, le pouvoir germinatif attendu doit approcher des 100 %.

Produire des semences soi-même ?

Produire des semences soi-même est tentant, bien sûr. Mais cela ne va pas sans difficulté. Un potager comprend de nombreuses espèces de légumes et pour chacune d’elle plusieurs variétés. Le nombre de lots différents à produire dépasse souvent la trentaine. De plus, beaucoup de plantes sont allogames, c’est-à-dire qu’un isolement important des porte-graines est nécessaire pour éviter des croisements non souhaités.

L’avis d’un vieux jardinier : « J’ai essayé de produire des semences de légumes moi-même. Je me suis alors rendu compte de la difficulté du métier de sélectionneur et combien les variétés mises à notre disposition sont précieuses. »

Pour les espèces se multipliant de manière végétative, des précautions importantes doivent être mises en œuvre pour éviter la contamination par des maladies virales ou bactériennes.

Certaines espèces ont un taux d’allogamie (croisement avec des plantes présentes dans l’environnement ou les potagers voisins) plus faibles. Le jardinier qui souhaite s’exercer au passionnant art de la sélection pourra commencer par les haricots, les pois et les tomates dans nos conditions de température et, dans une moindre mesure, les laitues, les chicorées frisées, les chicorées scaroles, la mâche. Les cucurbitacées sont fécondées par les insectes, si une seule variété est en fleur à un moment dans un jardin isolé, le croisement est limité. La multiplication des semences peut être tentée avec des lignées, pas avec des hybrides.

Enfin, il est très possible de multiplier un grand nombre d’espèces et d’obtenir des semences, même pour les espèces se croisant facilement avec d’autres plantes de l’environnement. Mais les qualités des plantes obtenues seront aussi beaucoup plus variables, avec des surprises bonnes ou moins bonnes.