et des moyens qui restent à préciser

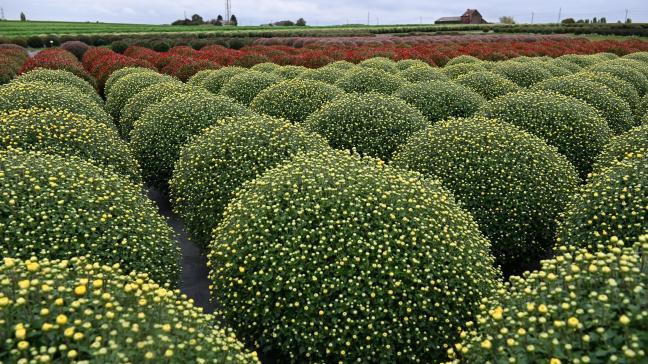

Cette proposition obligerait les États membres à se fixer des objectifs de réduction de l’utilisation des produits phytosanitaire en vue d’atteindre une baisse de 50 % au niveau de l’UE en 2030.

Des flexibilités tiennent compte de l’intensité d’utilisation, des efforts faits au cours des dernières années et de la dangerosité des molécules. Selon ce dispositif, les pays les plus vertueux pourraient donc se fixer un objectif de réduction limité à -35 % et les plus gros consommateurs, eux, devraient atteindre jusqu’à -65...

Article réservé aux abonnés

Accédez à l'intégralité du site et recevez Le Sillon Belge toutes les semaines

Déjà abonné au journal ?

Se connecter ou Activez votre accès numérique