Aux origines de la colère: bureaucratie, difficultés économiques et manque de soutien

« Pourquoi les agriculteurs ont-ils manifesté ? » et « Quelles réponses politiques ont-ils obtenues suite à leurs revendications ? ». Ces deux questions sont au cœur d’une étude, conduite notamment par l’UCLouvain, dont les conclusions sont aujourd’hui disponibles.

L’année 2024 a débuté sous le signe des manifestations agricoles. Lourdeurs administratives, revenu en berne, négociations avec les pays du Mercosur, crise des vocations… Pour les agriculteurs du nord et du sud du pays, mais aussi d’ailleurs en Europe, la coupe était pleine. Et ils l’ont fait savoir. En Belgique, on se souvient, notamment, des manifestations organisées à Bruxelles, du blocage de l’échangeur autoroutier de Daussoulx ou encore des actions organisées devant les dépôts de certaines enseignes de la grande distribution.

Dans la foulée, les mesures annoncées tant à l’échelle européenne que belge (état fédéral et régions) n’ont guère satisfait les agriculteurs. Un an plus tard, un certain mécontentement grogne toujours dans les campagnes et certaines promesses doivent encore être concrétisées sur le terrain.

L’UCLouvain, sous l’égide de Goedele Van den Broeck, professeure d’économie rurale à la Faculté des bioingénieurs, s’est intéressée aux préoccupations et motivations des agriculteurs lors de ces manifestations. Celles-ci ont ensuite été comparées aux mesures politiques prises. Le tout a été mené en collaboration avec les universités Georg-August de Göttingen et de Wageningen qui ont réalisé le même travail, respectivement en Allemagne et aux Pays-Bas.

Un niveau de soutien très élevé

L’enquête livre, tout d’abord, que la plupart des agriculteurs de l’échantillon (lire encadré) ont participé aux manifestations et ce, aussi bien en Flandre (81 %) qu’en Wallonie (54 %). Par ailleurs, elle montre que celles et ceux qui n’y ont pas participé soutiennent les actions menées. C’est, en effet, ce qu’affirment 93 % des répondants flamands et 77 % de leurs homologues wallons.

L’équipe de l’UCLouvain explique ces chiffres par un ensemble de raison, voire de ras-le-bol : une faible satisfaction quant à la politique agricole commune (41 % en Wallonie et 31 % en Flandre), un fort sentiment d’incertitude politique (77 % en Wallonie et 72 % en Flandre) et des inquiétudes quant à l’impact de politiques futures (38 % en Wallonie et 84 % en Flandre). Concernant ce dernier point, il n’est pas étonnant qu’il soit davantage évoqué en Flandre, où les tergiversations quant au décret azote ont lourdement pesé sur le quotidien des agriculteurs.

Problématique de revenus et charges administratives

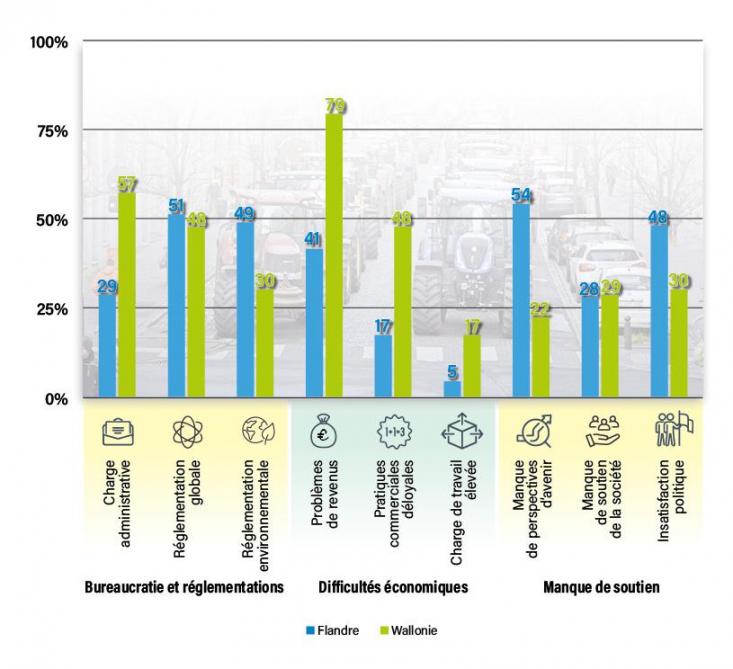

Trois principales sources de protestations sont citées par l’enquête : la bureaucratie et les réglementations, les difficultés économiques et le manque de soutien. Les chercheurs ont noté que les interrogés ont souvent mentionné plusieurs raisons de faire entendre leur voix. Ils ont aussi remarqué qu’il existe de grandes différences entre la Flandre et la Wallonie (figure 1), notamment sur le plan des difficultés économiques.

Ainsi, au sud du pays, la problématique des revenus est évoquée par 79 % des répondants, et les pratiques commerciales déloyales par 48 %. Il s’agit donc de préoccupations de premier plan et ce, bien plus qu’en Flandre (respectivement 41 % et 17 %). La charge de travail n’est que peu évoquée, qu’importe la région d’origine des répondants.

A contrario, la principale inquiétude des fermiers flamands est le manque de perspectives d’avenir (54 %), associé à une grande insatisfaction à l’égard du monde politique (48 %), contre seulement 22 % et 30 % en Wallonie. Le manque de soutien de la société dans son ensemble est également mentionné (29 % des répondants wallons et 28 % des participants flamands).

Les plaintes concernant les réglementations globales sont fréquemment citées, relève encore l’équipe de recherche. Et ce, tant en Wallonie (48 %) qu’en Flandre (51 %). Du côté des réglementations environnementales, on ressent davantage de négativité en Flandre (49 %) qu’en Wallonie (30 %). En revanche, les charges administratives constituent la deuxième préoccupation des agriculteurs wallons (57 %), contre 29 % pour leurs homologues du nord du pays.

Des fermes… et des plaintes différentes

L’échantillon étant de petite taille, les chercheurs ne peuvent établir un lien entre les caractéristiques des exploitations et les préoccupations de leurs propriétaires. Quelques conclusions peuvent, néanmoins, être dégagées des chiffres.

Ainsi, par rapport aux exploitations spécialisées dans la production végétale, les éleveurs sont plus susceptibles de ressentir un moindre soutien en Wallonie alors qu’ils sont moins prompts à se plaindre de difficultés économiques en Flandre.

Les grandes exploitations affirment souffrir davantage de la bureaucratie et des réglementations au sud du pays, alors que c’est l’inverse au nord. Elles sont également plus susceptibles de mentionner les difficultés économiques en Wallonie, mais pas en Flandre. Les chercheurs constatent toutefois qu’elles ressentent un manque de soutien plus important que les petites exploitations et ce, dans les deux régions.

Avec quelles réponses politiques ?

En point de mire de leur enquête, les chercheurs se sont demandé si les réponses politiques sont en adéquation avec les préoccupations des agriculteurs. Pour ce faire, les diverses mesures adoptées par les gouvernements, tant fédéral que régionaux, ont été recensées.

Et de constater que trois des principales plaintes des agriculteurs – problèmes de revenus, bureaucratie et réglementations environnementales – ont bénéficié d’une considérable attention politique. Quelques exemples de mesures prises par les différents échelons de pouvoir sont épinglés : simplification de la politique agricole commune telle que proposée par la Commission européenne, réduction des charges administratives ou encore renforcement de la concertation chaîne.

A contrario, d’autres préoccupations venant de la terre n’ont pas trouvé écho auprès du monde politique. C’est le cas, entre autres, des réglementations globales ou encore du manque de perspectives d’avenir. Comment l’expliquer ? L’équipe pointe le fait qu’une stratégie à long terme doit être mise sur pied pour répondre aux attentes exprimées, requérant une implémentation de longue haleine. En effet, planification et consultation avec le secteur sont nécessaires, afin de répondre comme il se doit aux besoins exprimés.

D’une région à l’autre

« Afin d’élaborer de meilleures politiques, il est essentiel de comprendre les raisons qui poussent les agriculteurs à se faire entendre », concluent les chercheurs. Et ce, d’autant que les préoccupations diffèrent d’une région à l’autre.

En Wallonie, les répondants se focalisent davantage sur le volet économique, notamment en raison de la hausse des coûts de production alors que les prix de vente ne progressent guère. « Pour contrer ce phénomène, il conviendrait de créer davantage de valeurs pour les agriculteurs, à travers de meilleurs partenariats avec d’autres acteurs de la chaîne agroalimentaire », avancent les chercheurs. L’allégement des tâches administratives doit également être pris à bras-le-corps, en encourageant les efforts de simplification et de numérisation en cours. « Les agriculteurs sont déjà confrontés à une charge de travail élevée et ne souhaitent pas passer plus de temps que nécessaire à des tâches administratives complexes. »

En Flandre, sont cités prioritairement le manque de perspectives d’avenir et l’insatisfaction à l’égard des réglementations. « De nombreux fermiers sont fortement préoccupés par les réglementations relatives à l’azote et à la manière dont elles affectent le développement de leur exploitation. Ils demandent qu’une vision claire et à long terme soit enfin définie. » Une telle stratégie doit, en effet, être mise sur pied afin qu’ils puissent réaliser les investissements nécessaires à leur prospérité.

Au-delà des tendances régionales, il existe des différences au sein de la Wallonie et de la Flandre. Celles-ci découlent du type d’exploitation, de sa taille, de son mode de travail (conventionnel ou bio). « Un travail supplémentaire est nécessaire en vue de comprendre comment ces caractéristiques influencent les préoccupations. Cependant, savoir que les agriculteurs ne constituent pas un groupe unique et uniforme est déjà un premier pas en vue de définir des politiques plus ciblées », concluent-ils.