La dermatose nodulaire contagieuse, cette maladie qui inquiète désormais l’Europe…

Impossible de passer à côté de cette information : les éleveurs français, et plus précisément ceux situés en Savoie et Haute-Savoie ont dû faire face à la dermatose nodulaire contagieuse. Et ce ne sont pas les seuls à être concernés sur le Vieux continent puisque la Sardaigne a, elle aussi, été touchée. Dès lors, comment mieux appréhender cette maladie ? Hélène Gérard, vétérinaire au SPF santé publique, sécurité de la chaîne alimentaire et environnement, service de politique de santé animale et Jean-Yves Houtain, directeur épidémiologie et encadrement sanitaire à l’Arsia ont répondu à nos questions.

Jean-Yves Houtain : Il s’agit d’une maladie virale, en principe absente de l’Union européenne. La loi de santé animale la place en catégorie A, ce qui signifie qu’elle doit faire l’objet de mesures d’éradication obligatoires et immédiates. Par ailleurs, il s’agit d’une maladie vectorielle, elle est transmise par des piqûres d’insectes de toutes sortes : moustiques, taons, culicoïdes ou encore stomoxes. Cependant, à la différence de la FCO ou de la MHE, le virus ne se multiplie pas dans l’insecte, qui n’est qu’un transporteur mécanique. Ainsi, elle peut s’attraper par le biais de seringues ou de matériel contaminés, ainsi que par le lait non traité. Enfin, il existe également des possibilités de transmission directe, d’animal à animal, par la salive. Hélène Gérard : Un autre point important concerne la durée d’incubation, qui peut atteindre un à plusieurs mois. En effet, l’animal peut être porteur durant toute cette période sans pour autant développer de symptômes et sans être positif aux analyses. Il s’agit d’un des éléments justifiant l’abattage, puisque durant ce laps de temps, il peut devenir contagieux.

Et quels sont les différents symptômes ?

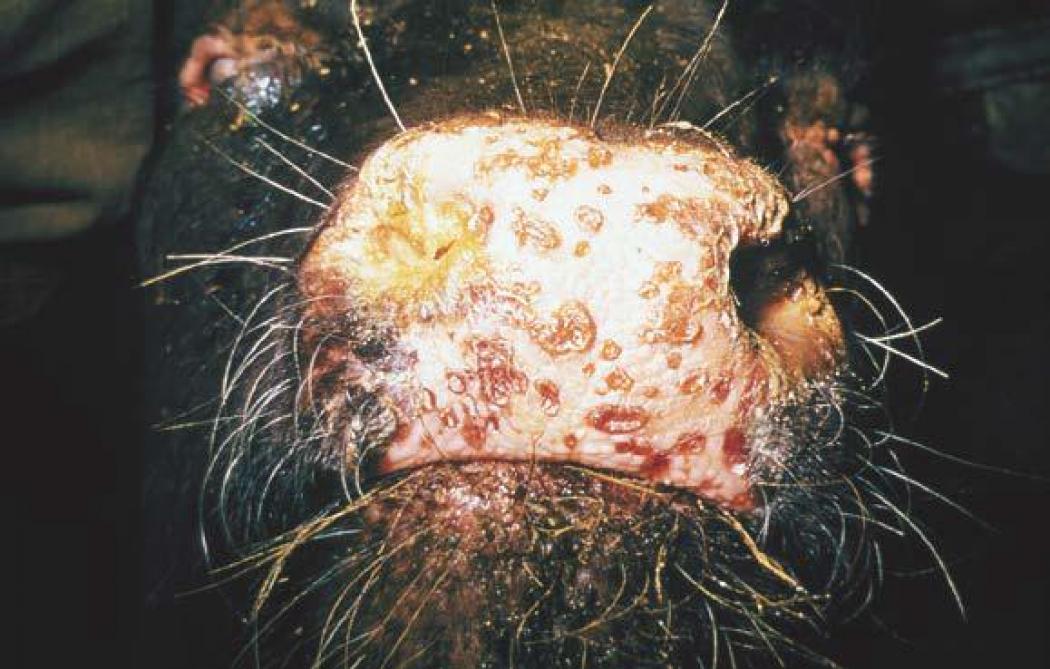

Jean-Yves Houtain : Il s’agit d’une forte fièvre qui entraîne un abattement, avec des animaux amorphes. Les bêtes ne mangent plus. Il peut y avoir des avortements ou encore une chute de la production laitière. Des nodules apparaissent également. On en observe à l’extérieur, mais il existe aussi des lésions sur les muqueuses, ce qui explique le dépérissement de l’animal et ses difficultés à s’alimenter. En outre, les vétérinaires ont constaté des atteintes au niveau des organes. Après un certain temps, et si les lésions ne sont pas trop sévères, l’immunité prend le dessus. Le taux de mortalité est estimé à 10 %.

Est-ce que certains animaux sont plus sensibles que d’autres ?

Hélène Gérard : De manière générale, indépendamment de cette maladie, tous les animaux dont l’immunité est affaiblie sont plus sensibles à toutes les infections.

Cette maladie était présente en Asie, puis en Afrique. Aujourd’hui, elle se propage sur notre continent. Des cas ont été déplorés en Savoie et en Haute-Savoie. Actuellement, où se trouvent le plus grand nombre de foyers ?

Hélène Gérard : Le 18 août, on dénombrait 75 foyers en France et 52 en Sardaigne. Un foyer a aussi été découvert en Lombardie, lié à l’achat d’un taureau en provenance d’un foyer sarde. Cela met en évidence l’importance de faire très attention à l’introduction d’animaux issus de ces pays à risque.

La question que beaucoup se posent est évidemment : est-ce qu’il existe un danger actuellement pour notre pays ?

Hélène Gérard : Grâce à la traçabilité des animaux effectuée par l’Afsca, on sait qu’il n’y a pas eu d’introduction à risque d’animaux depuis ces pays. Néanmoins, des éleveurs peuvent aller chercher des bêtes en France, pas forcément en Savoie ou en Haute-Savoie puisque c’est interdit, mais dans des départements limitrophes de la zone réglementée. C’est autorisé, mais cela représente un danger. C’est pourquoi, pour la DNC comme pour d’autres maladies, il faut faire preuve de vigilance lorsqu’on introduit un animal en provenance d’un pays touché. Il est également essentiel de prendre les mesures de biosécurité déjà connues au sein du secteur.

Si cette maladie arrivait sur notre territoire, quelles dispositions devraient être mises en place ?

Hélène Gérard : Dans tous les foyers, c’est l’abattage total des animaux ainsi que la mise en place de zones réglementées d’un rayon de 50 km, comme en France. À l’intérieur et depuis celles-ci, il ne peut plus y avoir de mouvements de bovins, de lait cru, ni de fumier, et le sperme ne peut plus être exporté vers d’autres États membres. Les conséquences sont très lourdes… Et s’il existe des dérogations, elles sont vraiment strictes. Ces règles durent au minimum 28 jours après la découverte du dernier cas, voire plus si cela est nécessaire.

Donc, il n’y a « que » 10 % de mortalité, mais les impacts sont très importants pour les éleveurs…

Hélène Gérard : Oui, et en parallèle, les pays tiers peuvent mettre en place des embargos. En Belgique, on exporte notamment du sperme et des embryons à l’étranger. Le secteur pourrait être fortement impacté.

Et qu’en est-il de la vaccination ?

Hélène Gérard : La vaccination, avec l’abattage, est le seul outil pour lutter contre cette maladie. Toutefois, le vaccin peut effacer les signes cliniques et la maladie passerait alors inaperçue. C’est pourquoi la vaccination s’accompagne d’une série de règles européennes très strictes, telles que la délimitation d’une zone de vaccination, c’est-à-dire l’endroit où le vaccin peut être administré, et au sein de laquelle une surveillance renforcée est mise en place avec des visites vétérinaires et des examens en laboratoire. Des règles s’y appliquent également, comme l’interdiction de déplacer les bovins et les produits germinaux. Et si un foyer est détecté sur le territoire, ces restrictions s’appliquent pendant 14 à 28 mois après la dernière vaccination. En revanche, lorsqu’il s’agit de vaccins administrés de manière préventive, donc en l’absence de foyer, ces mesures s’appliquent durant 8 mois, ce qui n’est évidemment pas anodin. Il faut également prendre en compte le coût des vaccins, des actes, de la surveillance en laboratoire, y compris les visites nécessaires pour effectuer les prélèvements, le coût lié aux interdictions, ainsi que les éventuels embargos imposés par des pays tiers. Tout cela doit être analysé de manière précise : il faut que l’enjeu en vaille la chandelle, car là encore, les répercussions sont très importantes.

Quel message souhaitez-vous faire passer à un éleveur suspectant la maladie auprès d’un de ses animaux ?

Hélène Gérard : Bien entendu, cela peut faire peur. Toutefois, la déclaration des suspicions doit être réalisée le plus tôt possible auprès de l’Afsca. Plus on retarde la notification, plus les dommages peuvent être conséquents. Et plus rapidement on notifie, plus vite on peut circonscrire l’épidémie. De plus, je rappelle que cacher cette maladie est passible de poursuites judiciaires.

En France, des voix s’élèvent contre l’abattage. Pouvez-vous comprendre la détresse de certains éleveurs ?

Hélène Gérard : Je tiens à souligner que nous n’avons pas le choix. Les autorités nationales n’ont, en réalité, pas beaucoup de marges de manœuvre : elles doivent appliquer la réglementation européenne ! Néanmoins, elles peuvent octroyer des dérogations, par exemple pour les interdictions de mouvements, ou encore décider de mettre en place une campagne de vaccination.

Fièvre catarrhale ovine, maladie hémorragique épizootique, dermatose nodulaire contagieuse… Les éleveurs doivent faire face à de plus en plus de maladies ces dernières années. Comment expliquer ce phénomène ?

Jean-Yves Houtain : Pour nous, c’est clairement un impact du réchauffement climatique, d’une part. D’autre part, cela peut être lié à la hausse des échanges commerciaux. Avec le réchauffement climatique, la période d’activité des insectes s’est allongée. Des culicoïdes qui auparavant ne supportaient pas notre climat et les longs hivers européens se sont adaptés, comme on a pu le constater avec certaines maladies, par exemple la FCO. Cela fait également une dizaine d’années que les épidémiologistes expliquent que le risque d’introduction de maladies exotiques augmente. Et cela ne concerne pas uniquement la santé animale, puisque le même phénomène s’observe en médecine humaine. Hélène Gérard : Au niveau des maladies de catégorie A, 14 sont recensées, comme la peste porcine, l’influenza aviaire ou la fièvre aphteuse. Toutes ne sont pas vectorielles. Certaines maladies de cette catégorie étaient bien connues dans les années 1980-1990, et des programmes de lutte avaient été mis en place afin de récupérer le statut indemne. Mais depuis 2018, certaines sont revenues ou apparues et nous devons désormais faire face à des maladies que nos générations d’éleveurs et de vétérinaires n’avaient encore jamais rencontrées.

Face à cette situation, comment rassurer un secteur devant faire face à des risques sanitaires accrus ?

Jean-Yves Houtain : Pour la DNC, certes, les mesures sont très difficiles dans les zones où la maladie est présente, néanmoins elles ont démontré leur efficacité. Si la détection est rapide et si l’on applique les règles en vigueur, le risque peut rester circonscrit à une région. Je tiens aussi à dire que si certains peuvent avoir des doléances envers l’Europe, rappelons que grâce au réseau de santé animale européen, nous disposons de partages de données, de connaissances et d’expériences. Cela nous permet de mieux nous préparer et d’adapter nos procédures. Nous avons pu le constater lorsque la peste porcine est arrivée en Gaume en 2018, et que nous avons bénéficié de l’expertise tchèque afin de circonscrire la maladie.