Agroenvironnement en Wallonie: quelle surface pour la biodiversité dans les prairies et les cultures?

L’agriculture a raté la plus grosse part de son objectif de soutenir la biodiversité

La biodiversité est un des éléments de l’environnement agricole dont l’état est le plus préoccupant. Parmi les indicateurs pertinents, certains sont particulièrement alarmants. D’une part, l’état de conservation des prairies agricoles riches en espèces animales et végétales protégées reste défavorable. C’est particulièrement le cas hors des zones Natura 2000 où les prairies de fauches fleuries extensives continuent même à disparaître.

D’autre part, l’indice des populations d’oiseaux agricoles, aussi connu sous le nom de « farmland bird index », montre un déclin ininterrompu et même accéléré du nombre d’oiseaux agricole depuis 1990. Cette chute est particulièrement marquée pour les espèces qui dépendent des cultures.

L’érosion de la biodiversité agricole touche la plupart des pays européens. L’échec n’est pas celui de la Wallonie, mais celui de la politique agricole commune, comme le souligne un rapport tout récent de la Cour des Comptes Européennes. La Wallonie est néanmoins une des régions où le rythme de dégradation est le plus alarmant.

Une cause majeure du déclin continu de la biodiversité agricole est bien établie

De nombreuses études scientifiques s’accordent pour souligner que la proportion de la superficie des terres arables et des prairies permanentes exploitées de sorte à favoriser la biodiversité est insuffisante. Autrement dit, il faut que soient créées les conditions les plus favorables à la faune et la flore sauvages sur une partie plus grande de la surface agricole. Dans ces espaces, la production devient secondaire et peut même être totalement nulle. Les travaux scientifiques évaluent à 15 % des prairies permanentes et 10 % des terres arables le minimum nécessaire pour stopper le déclin de la biodiversité, ce qui, pour la Wallonie, correspond à 49.000 ha de prairies permanentes et 43.000 ha de terres arables. Nous découvrirons dans la suite les arguments fondant ces objectifs, et l’état de leur réalisation.

Quel réseau pour la biodiversité agricole ?

Pour soutenir la biodiversité en prairie, les fauches répétées, rapides et complètes pratiquées classiquement doivent absolument épargner une petite partie des prairies permanentes jusqu’au cœur de l’été (un hectare sur six environ). C’est uniquement ainsi, ou avec un pâturage très extensif, que les plantes, les insectes, et les oiseaux trouvent le temps nécessaire à se reproduire, condition sine qua non de leur maintien. Les haies, mares, fossés etc. en suffisance viennent compléter ce réseau écologique de prairies extensives. Ces « éléments topographiques », jouent un rôle de relais partout et permettent à d’autres espèces, comme les batraciens ou les chauves-souris, d’y trouver leur compte.

Dans les terres cultivées, ce sont essentiellement des petites surfaces laissées en permanence ou temporairement à la nature qui constituent le réseau écologique. Ces surfaces aident la plupart des espèces liées aux cultures : lièvres, insectes ou oiseaux, y compris les rapaces, qui sont de grands consommateurs de campagnols. Des bandes enherbées qui peuvent être fauchées partiellement en été, des couverts abris maintenus jusqu’à la fin de la mauvaise saison et des cultures à graines non récoltées sont des éléments essentiels pour la faune dans ces paysages.

Quelle superficie pour le réseau écologique agricole ?

Pour fixer des objectifs relatifs à la surface du réseau écologique agricole, il est nécessaire de prendre en compte l’expérience acquise hors de la Wallonie, dans des conditions environnementales proches.

Ainsi, le plateau suisse (« Mittelland ») offre des paysages et une biodiversité agricole similaires aux nôtres.

Depuis 1993, une norme existe pour que chaque exploitation compte au moins 7 % de « surfaces de promotion de la biodiversité ». C’est une condition au paiement des aides agricoles. Les surfaces comptabilisées sont des éléments naturels, prairies extensives et aménagements dans les cultures du type de nos MAEC. Ce système est passé par diverses évaluations successives et les conclusions les plus récentes sont, qu’en zone de plaine, un réseau écologique couvrant 8 à 12 % de la surface agricole est nécessaire. Dans les paysages dominés par les prairies, il devrait couvrir 12 à 15 %. Cette étude concluait aussi que ce réseau devait être absolument renforcé par une proportion de 20 % au moins de surfaces agricoles exploitées peu intensivement, comme en agriculture biologique.

Des résultats d’études et des normes qui convergent

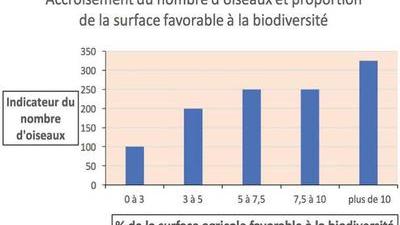

Plusieurs publications scientifiques allemandes, dont l’une sortie cette année de l’Institut pour l’Agroécologie et la Biodiversité (IFAB), fixent des valeurs objectifs analogues pour maintenir la biodiversité agricole. Au Royaume-Uni, des objectifs d’équipement des fermes pour la préservation des oiseaux sont fixés dans le cadre de l’agroenvironnement. Ce quota minimal est de 6 à 7 % pour soutenir les oiseaux des cultures les plus menacés. Un lien clair est établi entre la proportion des surfaces analogues à nos MAEC consacrées à cet objectif et les populations d’oiseaux menacés. Une étude analogue a montré la même relation pour le lièvre.

Si on considère une approche agroécologique du réseau, l’OILB – Organisation Internationale de Lutte Biologique et Intégrée – estime que, pour maintenir la diversité adéquate d’espèces et notamment d’auxiliaires, le réseau écologique dans les cultures devrait occuper 15 % de la surface agricole. Les exemples favorables les plus souvent cités sont ceux des carabes (« scarabées ») qui vivent dans les bandes enherbées et consomment des limaces en abondance. Les coccinelles, elles, sont bien connues pour limiter les proliférations de pucerons. Ces espèces utiles dépendent d’un réseau écologique bien développé dans les champs, où des populations se tiennent « en embuscade » en cas de prolifération de ravageurs, à condition d’être à moins de 100 à 150 mètres du cœur du champ.

Où en est le réseau écologique agricole ?

La situation est très contrastée à l’échelle des prairies permanentes et des cultures.

Une part notable de l’objectif est atteinte pour les prairies puisque 33.000 ha de prairies et leurs petits éléments naturels associés (haies, mares…) sont déjà engagés en MAEC ou préservés dans les sites Natura 2000. La contribution majeure vient des prairies sous contrats agroenvironnementaux « prairie naturelle » et « prairie de haute valeur biologique », soit 23.000 ha. L’enjeu des années à venir est principalement de contractualiser au moins 10.000 ha de prairies riches en biodiversité supplémentaires avec un contrat agroenvironnemental le plus extensif possible. Pour atteindre l’objectif fixé, des efforts importants pour développer le réseau de haies, de mares et de prés-vergers sont également requis afin d’aider les espèces typiques de ces milieux.

À l’échelle des prairies de Wallonie, les agriculteurs se sont déjà fortement engagés et l’objectif pourra être atteint en amplifiant progressivement la mise en œuvre des mesures existantes dans les années à venir.

Dans les cultures, la situation est toute autre. À part très localement où des agriculteurs sont plus engagés, le déficit du réseau écologique est considérable. En effet, il n’y a guère plus de 6.500 ha de tournières, bandes et parcelles aménagées et surfaces de céréales à pailles non récoltées en hiver. Même en y ajoutant les quelques centaines d’hectares de surfaces de compensation en faveur des éoliennes, de jachères, de taillis à très courte rotation et les futures bandes végétalisées en bordure de cours d’eau, nous atteindrons au mieux 9.000 ha, ce qui équivaut à 20 % de l’objectif

Dans ce contexte, l’enjeu est donc de taille et pas seulement pour conserver les espèces de la faune et de la flore sauvages. Les paysages de plaines agricoles où se succèdent des cultures à perte de vue sont les moins bien servis avec un « équipement » limité à 0.7% des terres arables, ce qui est très loin aussi des recommandations pour limiter de nombreux ravageurs de manière naturelle. Trop d’agriculteurs restent très réticents à retirer de la production ne fût-ce que d’étroites bandes de quelques mètres de large dans leurs meilleures terres. C’est le cas malgré des paiements qui assurent une rentabilité presque toujours supérieure à celle d’une rotation habituelle de bon père de famille, et les bénéfices qu’apportent ces éléments pour la lutte intégrée. Une amélioration très importante de la situation actuelle est donc à portée de main particulièrement en utilisant davantage l’outil agroenvironnemental pour insérer des tournières ou des bandes enherbées en premier lieu au bord des champs, souvent moins productifs. Des modalités d’implantation qui ne gênent pas l’exploitation et la facilitent parfois sont proposées par les conseillers. Ceux qui s’y engagent s’y retrouvent largement du point de vue du revenu et de l’image que renvoie l’activité agricole.

Maintenir la vie sauvage…

La demande de la société devient de plus en plus pressante pour améliorer la biodiversité agricole après 30 années n’ayant apporté globalement que de faibles résultats. Une clef essentielle pour résoudre le problème est qu’une part suffisante de la surface agricole soit exploitée ou aménagée pour maintenir la vie sauvage associée aux prairies permanentes et aux cultures.

Le projet de règlement européen pour la PAC d’après 2020 offre l’opportunité aux états et régions de renforcer les soutiens au revenu des agriculteurs qui fournissent des services environnementaux associés à une certaine désintensification de l’agriculture. Les résistances à s’engager dans cette voie sont fortes, malgré une attente de plus en plus grande de la société et la mise en cause publique de plus en plus forte du secteur. Les résultats en matière de biodiversité, et plus largement d’environnement, sont garantis et immédiats en empruntant la voie du développement d’un réseau écologique agricole dense. Il n’y a en effet pas d’alternative pour résoudre la question fondamentale du manque de superficies amicales pour la nature et permettant de développer une lutte intégrée et une régulation efficaces dans la surface agricole et particulièrement dans les terres arables.

UCL EVAGRI,