La cécidomyie orange : la rétrospective d’une vingtaine d’années d’expertise

Lors d’une réunion scientifique organisée par le Cra-w, Guillaume Jacquemin, Sébastien Dandrifosse et François Henriet ont présenté leurs travaux, réalisés pendant de nombreuses années, sur la cécidomyie orange. La compréhension du développement de l’insecte, la construction d’un modèle prévisionnel des émergences, l’élevage des cécidomyies et la recherche de variétés résistantes sont au cœur de leurs études.

Les recherches sur la cécidomyie orange ont débuté, il y a 20 ans au Cra-w, avec Michel De Proft. D’abord, par la pose de pièges à phéromone dans les champs qui ont permis de collecter de nombreux insectes dont on ne connaissait que peu de choses. En effet, la cécidomyie orange est assez discrète et difficile à appréhender. Ces premiers recensements furent donc le point de départ de plusieurs thèses.

Quatre sortes de ravageurs

Quatre espèces de cécidomyies sont connues comme ravageurs du froment. Parmi celles-ci, la cécidomyie orange et la jaune s’attaquent au grain. Les deux autres, la cécidomyie équestre et la mouche de Hesse, se développent au détriment des tiges.

Il est possible de distinguer les mâles des femelles par leurs antennes. L’émission de phéromones par la femelle attire les mâles pour l’accouplement. Ceux-ci captent ces molécules au niveau des antennes, de plus grande taille et avec une pilosité plus abondante que celles des femelles.

Un développement par stades

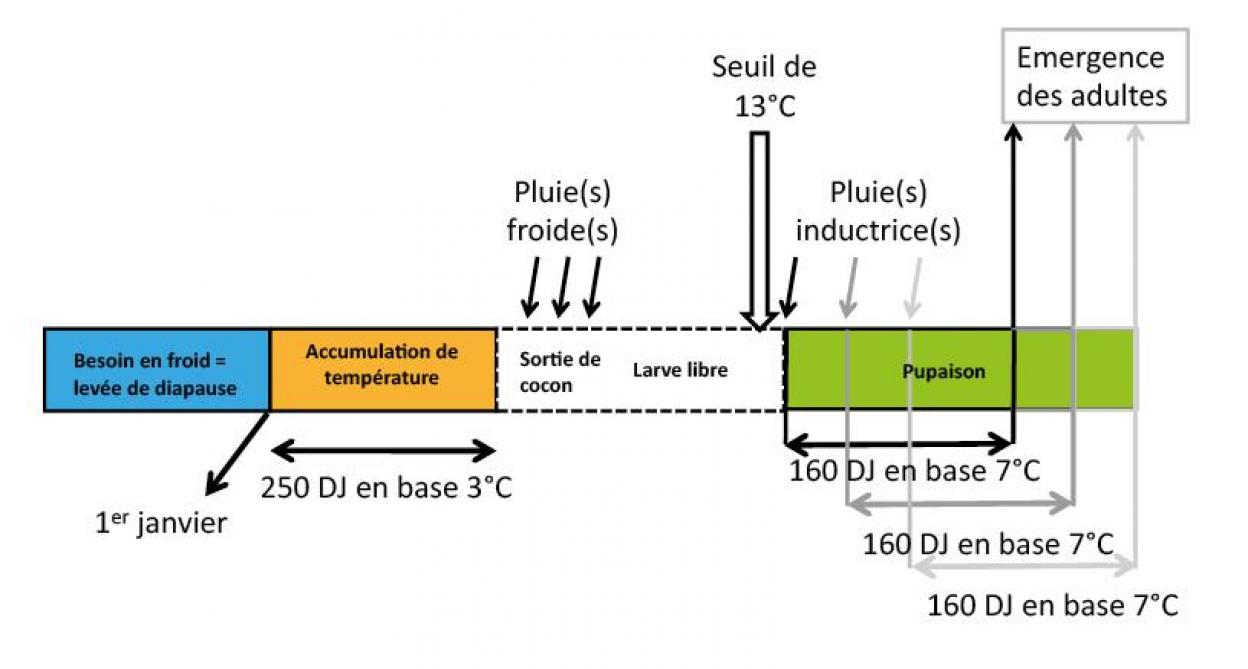

Le développement de la cécidomyie orange est caractérisé par différentes étapes :

– Cocon : les larves passent l’hiver dans le sol et se protègent dans un cocon. Selon les conditions d’humidité du sol et de température, elles vont progressivement sortir de leur cocon et remonter en surface. Là, elles attendent une pluie chaude (>13°C) pour entamer la pupaison. Toutes les larves ne vont pas sortir de leur cocon et celles qui restent en diapause dans les cocons peuvent survivre 10 années dans le sol.

– La pupe : durant la pupaison, la larve subit de nombreuses modifications morphologiques et physiologiques qui sont dirigées par les températures. À l’instar de la métamorphose du papillon, la larve devient une pupe et se transforme petit à petit en adulte.

– L’adulte : lorsque la pupe a accumulé suffisamment de température (degrés-jours, DJ), l’adulte sort du sol. L’accouplement a lieu sur le site d’émergence. Les femelles se dirigent ensuite vers les champs de céréales où les œufs seront pondus sur les épis.

– Larve : après l’éclosion des œufs, la larve rentre dans le grain en formation, s’en nourrit et atteint sa taille maximale vers la fin du mois de juin. Elle a ensuite besoin d’une pluie pour se laisser tomber au sol et s’enfouir sous la terre. L’asticot se construit alors un cocon pour survivre à l’hiver.

Comment la repérer ?

La cécidomyie orange provoque seulement des dégâts lors de la coïncidence de l’épiaison du froment et la présence de femelles prêtes à pondre. Cette phase de risque dure environ une semaine.

Lors des différentes études, les prélèvements de sol, la pose de pièges à phéromone ou encore l’analyse des épis sont les différents moyens mis en œuvre pour observer l’insecte.

Les nombreuses observations et l’analyse de ces données ont permis de créer deux modèles : le modèle prévisionnel des émergences et celui de la dynamique de population.

Pièges à phéromone

Le suivi quotidien des émergences au fil des années, par la pose de pièges, a contribué à trois conclusions :

– selon les années, les émergences ont lieu à des moments différents dans la saison, avec parfois des écarts très importants,

– les vagues d’émergence se déroulent au même moment pour tous les champs,

– certains jours sans captures ont été observés dans les champs de betteraves.

Il a donc fallu comprendre pourquoi les insectes sortaient tel jour ainsi que les mécanismes qui conditionnaient l’émergence.

La conclusion était qu’il fallait distinguer les captures d’émergence obtenues dans les champs de betteraves, des captures liés à des périodes favorables à l’activité des insectes. Ceci expliquait les jours sans captures observés dans les champs de betteraves. En effet, après l’accouplement sur le site d’émergence, les femelles se dirigent vers les champs de céréales et les mâles quittent le champ de betteraves pour un champ présentant un couvert protecteur (céréales, lin, colza). Pour les autres champs, comme ceux de froment ou de lin, les captures duraient plusieurs jours et reflétaient l’activité des cécidomyies, avec certaines âgées de plusieurs jours.

L’émergence synchronisée, les vagues, la variabilité d’une année à l’autre, tous ces facteurs mis bout à bout ont permis de comprendre que le seul facteur de déclenchement possible était les pluies.

Le modèle prévisionnel et la dynamique de population

Les différentes observations et concluions ont mené à la construction d’un modèle de prévision des émergences, qui repose sur des sommes de températures et les pluies dites « inductrices ».

D’un point de vue quantitatif, l’étude de la dynamique des populations est importante pour évaluer les nombres de cécidomyies présentes par pic d’émergence, pour comparer les différents pics entre eux ainsi que pour statuer de la dangerosité d’une année par rapport aux autres.

La prévision des jours d’émergence reste le meilleur moyen pour évaluer le risque lié aux dégâts et pour mettre en place des stratégies de lutte.

Retour sur les 19 dernières années

Le relevé de cécidomyies débute en 2007. À cette période, une faible population est observée. Celle-ci s’est ensuite développée pour atteindre son âge d’or entre 2012 à 2018.

En analysant ces 19 dernières années, seules trois années ont réellement été marquées par des pertes de rendement importantes (2013, 2016, 2018). 2018 est notamment l’année record avec des épis pouvant contenir jusqu’à 30 larves.

Une question se pose : pourquoi si peu d’années ?

L’explication repose sur plusieurs éléments :

– cinq années sur 19 ont été marquées par un problème de coïncidence. La cécidomyie a donc loupé son coup, en émergeant trop tôt ou trop tard par rapport à l’épiaison ;

– durant quatre autres années, les femelles étaient bien présentes au stade sensible du froment mais les conditions de vol n’étaient pas bonnes : trop de vent, trop de précipitations, ou pas de températures ou d’humidité suffisante ;

– la sécheresse a également marqué deux années. L’absence de pluies au printemps n’a pas permis le déclenchement de la pupaison et donc de l’émergence. Les larves ont simplement patienté une année supplémentaire bien à l’abri dans leur cocon.

Le déclin de la cécidomyie orange ?

En 2018, malgré l’abondance des larves dans les épis, le stock de cécidomyies dans le sol n’a pas été multiplié. En effet, comme expliqué précédemment, les larves attendent la pluie pour se laisser tomber des épis. Or cette année-là, la sécheresse estivale, et donc le manque de pluie avant la moisson, a duré 30 jours et n’a pas permis aux insectes de retourner dans le sol. Les larves sont mortes, sous la chaleur, dans les épis ou lors du battage des froments.

Depuis, les années difficiles se poursuivent pour la cécidomyie, tant au niveau climatique que par nos pratiques culturales.

Les pluies de 2023 et 2024 ont repoussé les dates de semis des betteraves. Ceux-ci ont eu lieu au moment où l’insecte était le plus fragile, au stade pupe. Le travail du sol en a éliminé une grande partie.

À cela s’ajoute le retrait des néonicotinoïdes en betteraves qui provoque plus de pulvérisations et qui touchent également les cécidomyies.

De plus, l’accroissement des surfaces emblavées en pomme de terre et l’affinage de la terre détruisent aussi les pupes.

Enfin, l’utilisation de variétés résistantes est l’une des principales raisons de la diminution de la cécidomyie orange. 50 % des variétés en Belgique sont résistantes mais représentent 38 % de la production car les variétés les plus utilisées (Chevignon et Kws Extase) sont sensibles. Cette proportion devrait cependant augmenter dans les années à venir.