À l’échelle de la Wallonie, quel est l’impact du changement climatique sur les grandes cultures?

Les années se suivent mais ne se ressemblent pas. Une fois trop humide, une autre fois trop sèche, l’agriculteur n’est jamais content, oserait-on dire… Seulement à l’allure où nos repères s’effritent, comment doit-on envisager les prochaines années avec le changement climatique ? C’est ce que Christophe Lacroix, Benjamin Dumont, Jérôme Bindelle et Xavier Fettweis ont tenté d’évaluer.

Depuis quelques années, il n’y a pas une saison où des records de chaleur, de sécheresse et de pluies ne sont battus… Les années se suivent mais ne se ressemblent pas. Elles présentent leurs caractéristiques avec, par exemple :

– un été 2020 chaud et sec,

– les inondations en juillet 2021,

– 2022 caractérisée par une forte sécheresse et

– une période extrêmement humide, de l’automne 2023 jusqu’à l’été 2024.

Cette année, encore, est marquée par une pluviométrie très faible, dès le début du printemps, avec deux canicules fin juin et en août !

Nos repères s’effritent à l’image de cette année : des moissons qui démarrent avec deux semaines d’avance mais qui sont étalées dans certaines régions à cause de précipitations trop irrégulières. Face à cela, nous pouvons nous sentir démunis et perdus, puisque ce qui était considéré comme acquis s’envole petit à petit.

Alors comment peut-on savoir ce qu’il va réellement se passer en Belgique, avec les changements climatiques, durant ces prochaines années ? Comment ceux-ci vont-ils impacter les cultures à court terme (ces années que nous sommes déjà en train de vivre) mais aussi à l’horizon 2050 ? Une étude wallonne, demandée par l’Awac (Agence wallonne de l’air et du climat) et réalisée en partie par Gembloux Agro-bio Tech, ainsi que le Laboratoire de climatologie de ULiège, a tenté de répondre à ces questions.

Comment va évoluer le climat en Wallonie ?

Pour visualiser l’évolution des températures moyennes en Wallonie, le professeur Xavier Fettweys aime utiliser une très belle image : « En 2030 on aura le climat du Mans, 2070 d’Angoulême et les températures de Toulouse en 2100 », avec la trajectoire actuelle qui suggère un réchauffement global de +3°C – 3.5°C (par rapport à 1850), à la fin de ce siècle. La Wallonie va connaître en moyenne des hivers plus doux et humides, et des étés plus chauds et secs. Sachant qu’un monde à +3°C suggère une Wallonie à +4°C annuellement et à +5°C en été (en particulier en Ardenne).

Par contre, au niveau des précipitations, les modèles climatiques utilisés ne prédisent pas tous les mêmes changements. Toutefois, le risque d’événements pluvieux extrêmes sur un laps de temps court va augmenter dans ces prochaines années, avec une récurrence de +7 % par degré de réchauffement.

L’influence du jet-stream

De plus, les prochaines années, en particulier les étés, devraient être beaucoup plus contrastées avec certaines années très pluvieuses (comme en 2024) et certains étés très secs (comme en 2022). Ces années ou périodes contrastées sont expliquées par la perte de puissance du jet-stream. Celui-ci est un courant atmosphérique, autrement dit un vent, d’ouest en est et en altitude. Il est au front de deux masses d’air : une masse froide provenant du Pôle Nord et une chaude provenant de l’équateur.

Plus le contraste thermique est fort entre ces deux masses d’air, plus le jet-stream est puissant, tel un courant d’air lorsqu’on ouvre une fenêtre en hiver. Comme le Pôle Nord se réchauffe quatre fois plus vite que l’équateur, le moteur du jet-stream est en train de diminuer.

Ralentissant, ce courant d’air se met à osciller. Cela signifie que des masses d’air chaud peuvent monter très haut dans le nord et, a contrario, des masses d’air froid peuvent descendre très bas vers le sud. Durant l’été 2022, par exemple, la Belgique était coincée dans une masse d’air chaud provenant du sud et qui était remontée trop au nord.

Une autre conséquence de ce ralentissement de la dynamique atmosphérique est que les systèmes météo (dépressions ou anticyclones) restent plus longtemps sur place favorisant ainsi des extrêmes pluvieux ou secs, en fonction de s’il s’agit d’une dépression ou d’un anticyclone bloqué au-dessus de nos régions pendant plusieurs semaines.

L’effet fertilisant du CO2

Le réchauffement climatique est causé par l’émission de gaz à effet de serre, dont le CO2 est le principal gaz responsable. Or celui-ci est aussi l’élément assimilé par les plantes, lors de la photosynthèse, qu’elle transforme en sucre. Le CO2 peut donc être considéré comme un fertilisant pour la plante tout comme l’est le nitrate.

Les effets « néfastes » des changements climatiques seront, pour les plantes, en partie compensés par ce phénomène d’effet fertilisant du CO2. De plus, pour une même quantité de CO2 assimilé par la plante, celle-ci devra transpirer moins d’eau, ce qui permettra, en quelque sorte, d’économiser l’eau du sol.

Quel impact sur la culture de froment ?

À l’échelle mondiale, sous un climat à +2°C, aux environs de 2030, le rendement moyen du froment aura tendance à chuter légèrement de : l’ordre de 6,5 %.

Par contre, avec un réchauffement global de l’ordre de +3°C, à la fin du siècle, le blé devrait voir son rendement augmenter légèrement, d’en moyenne 3 %.

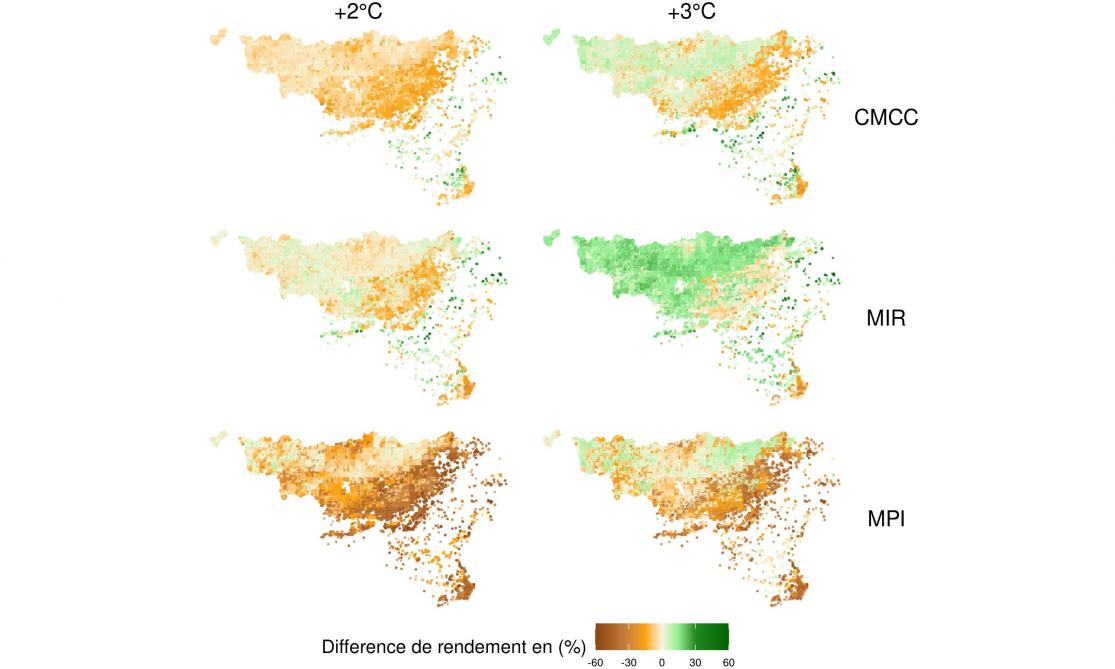

Ces différences de niveaux de production dépendent de la région de production. En effet, l’évolution des températures et des précipitations n’est pas la même dans les différentes régions agricoles (figure 1).

Figure 1 : Cartes de l’évolution de rendement relatif du froment exprimées en pourcentage pour les différents scénarios globaux (+2°C et +3°C) de changement climatique et différents modèles de prédictions (CMCC, MIROC, MPI) en fonction de la période historique (1980-2010).

L’impact de ces changements du climat à l’échelle locale, combiné à l’interaction des différences de sols, induit des réponses différentes selon les régions. Ainsi, les régions limoneuses et sablo-limoneuses, tout comme la Campine hennuyère sont les régions qui subiront le moins les effets du réchauffement climatique sur la culture du blé (chiffre proche de la moyenne). Tandis que la région Jurassienne est celle qui subira le plus les pertes de rendement avec, selon le modèle de prédiction climatique utilisé, des pertes allant en moyenne de -15 à -45 % !

Les rendements moyens dans un futur proche (+2°C) vont donc avoir tendance à baisser pour le blé. Il est toutefois important de regarder aussi comment ce rendement va varier entre les années. Une bonne stabilité de rendement est, en effet, désirée pour une gestion financière aisée. Malheureusement la stabilité sur la majorité du territoire wallon va se dégrader sous l’effet des changements climatiques. Cela signifie que certaines années seront excellentes (et l’on devrait même battre des records dans certaines régions agricoles telle que la Hesbaye) tandis que d’autres seront très mauvaises (à l’image de la saison culturale 2023-2024).

Une multitude de stress

Le blé va en partie pouvoir éviter les périodes de forte chaleur grâce à son cycle qui va devenir plus court (lié à des températures plus élevées pendant l’hiver et le printemps). Ainsi par rapport à une maturité physiologique du froment qui était, sur la période historique (1980 à 2010), aux alentours du 24 juillet pour Gembloux, celle-ci sera en moyenne autour du 16 juillet en +2°C et du 8 juillet en +3°C (à la fin du siècle).

Concernant l’évolution des stress, le stress thermique lié au froid aura tendance à chuter (en moyenne de -30 % à l’horizon 2030) pendant la phase juvénile, les stress par excès d’eau à cette phase resteront environ les mêmes.

Au stade végétatif de la plante, le stress moyen par excès d’eau va exploser par rapport à la période historique avec une augmentation de +460 % en moyenne. Attention que ce chiffre cache une variabilité interannuelle très grande. Cette augmentation de stress semble logique. En effet, alors que les années extrêmement humides représentent qu’une année sur 20 (sur les trois mois avant floraison) celles-ci représenteront un peu plus qu’une année sur 5 sous +2°C. Concernant le stress thermique celui-ci diminuera selon deux modèles de prédictions climatiques utilisés sur trois.

Durant la phase reproductive par contre, les stress thermiques à cause des températures plus élevées vont augmenter d’en moyenne 120 %. Alors que les stress par excès d’eau explosaient au stade végétatif, ceux-ci diminuent selon deux modèles de prédictions climatiques utilisés sur trois. A contrario, les stress par déficit hydrique augmentent, également selon deux modèles de prédictions sur trois. Attention bien évidemment que ces valeurs de stress ont une variabilité très grande liée aux différences d’années climatiques.

Comme on peut le voir c’est surtout le stress par excès d’eau à la phase végétative qui va le plus grimper et impacter la culture. En effet, si on compare les rendements d’une année climatique normale à une année climatique sèche et extrêmement sèche, le rendement en blé est proche d’une année normale sur une grande partie du territoire, grâce en partie à son système racinaire profond. Par contre, en cas d’année très pluvieuse, le rendement s’écroule par rapport à une année climatique normale. Cela est confirmé par les observations des niveaux de rendement de ces dernières années : avec des niveaux de rendement très bons en 2022 (en année sèche, ou encore 2025) tandis qu’ils étaient médiocres en 2024.

Toutes les cultures réagissent-elles de la même façon ?

Il est évident que les cultures ne réagissent pas toutes de la même façon aux changements climatiques. Lors du projet, nous avons étudié, en plus du froment, la betterave, la pomme de terre, le colza ainsi que le maïs grain.

En règle générale, en +2°C, les rendements moyens ont tendance à chuter à l’exception de la betterave. En effet, la betterave est la culture où l’on peut observer une augmentation du rendement dès un réchauffement de +2°C de l’ordre de 15 %. Attention toutefois que ces chiffres réjouissants cachent une variabilité de rendement très élevée avec des rendements parfois simulés comme nuls à cause d’une période de sécheresse à la période de semis de la betterave.

Les cultures à petites graines sont propices à ce risque ; c’est ainsi que le colza avec un emblavement en août pourra certaines années souffrir de périodes sèches et ainsi avoir des problèmes de levée et donc de rendement. De plus, à cause des automnes qui deviendront plus doux, le colza risque d’avoir une croissance trop importante avant et pendant l’hiver, le rendant plus sensible aux gelées tardives. Un semis plus tardif dans le futur pourrait peut-être devenir une solution pour permettre d’éviter ces deux phénomènes.

Concernant la pomme de terre, celle-ci a un système racinaire peu profond la rendant particulièrement sensible aux périodes de sécheresse. À l’horizon 2030, la chute moyenne de rendement pour cette culture est estimée aux alentours de 8 %.

En conclusion…

L’agriculture à l’horizon 2030 va être impactée de plein fouet par les changements climatiques. Toutefois au sein de notre petite Wallonie, la réponse ne sera pas uniforme, en fonction des cultures considérées. Les années futures risquent d’être également très contrastées en termes de quantité de précipitations. L’agriculture wallonne doit donc essayer de devenir plus résiliente, aussi bien aux extrêmes de précipitations qu’aux sécheresses de plus en plus fréquentes.

Cet article est le résultat de la première étude analysant la vulnérabilité de l’agriculture, spatialisée à l’ensemble des terres arables de Wallonie. Il ne faut toutefois pas oublier que ce bilan est basé sur des hypothèses de bases et des modèles essayant de prédire au mieux l’impact futur. Il reste pour autant difficile d’être sûr de l’impact exact des changements climatiques sur les cultures. De plus, certains autres phénomènes comme l’augmentation de la pression en maladies, des insectes et autres n’ont pas été étudiés et sont tous des facteurs qui agiront sur la production et la rentabilité des exploitations.

Gembloux Agro-Bio Tech Uliège