Albert Moulin, un journaliste, fils de paysans, témoin des villages qui changent

En 90 ans, les changements opérés dans l’agriculture et dans nos villages ruraux furent tellement nombreux qu’il est très possible qu’un certain nombre d’entre eux nous ait échappé. Albert Moulin qui, comme Le Sillon Belge, a vu le jour en 1932, retrace pour nous ces événements à travers ses souvenirs et anecdotes.

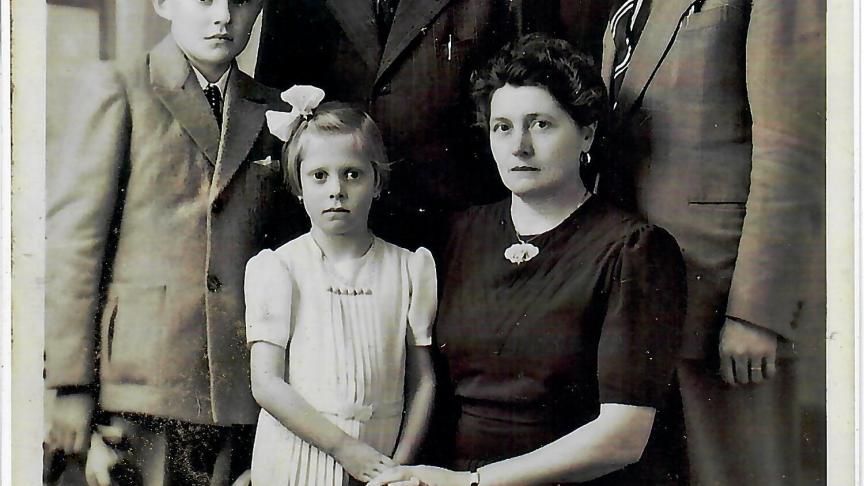

Une naissance en 1932, la même année que la création du Sillon Belge. Lorsqu’il m’a dit cela, je me suis dit : voilà un témoin privilégié de la vie de nos villages. Albert Moulin est né à l’hameau Tambour, dans la ferme familiale, à Lombise, un village charmant au vu de sa place bien typée, calée entre le château, l’église et la maison du cocher. Il y a toujours vécu, à part cinq années durant lesquelles il fut « chef de plantation » au Congo. Au retour, devenu journaliste agricole, il eut notamment la charge de l’émission « Terre et Soleil » à la Rtbf. Interview à bâtons rompus.

Des villages dominés par l’agriculture

Le Sillon Belge : Beaucoup de choses ont changé depuis le jeudi noir, le jour du krach boursier à New York en 1929. En synthèse, comment pourrait-on caractériser la vie au village au cours des années 1930 ?

Albert Moulin : Le krach boursier, c’était avant ma naissance, mais je suppose bien que ses effets se sont fait sentir chez nous au cours des années trente. J’ai beau avoir près de 90 ans, je me souviens encore très bien des jours anciens. Je n’ai pas encore la mémoire qui flanche ! Je vais d’abord situer mon village, où je vis toujours. Le village se situe à équidistance (± 15 km) des villes d’Ath, Enghien, Soignies et Mons. Nous sommes près du célèbre parc animalier Pairi Daiza. Notre commune fait aujourd’hui partie de l’entité de Lens.

Lombise a aussi une particularité. Le plus grand propriétaire était le marquis, un titre de noblesse qui n’existe pas en Belgique. Je me souviens que le marquis fut le bourgmestre de Lombise de la fin de la guerre à sa mort en 1962. Et la Comtesse, sa veuve, l’a été jusqu’à la fusion des communes, en 1977. A Lombise, on peut dire qu’il flottait un petit air de Moyen-âge, tout comme à Fouleng, la petite commune toute proche. Le bourgmestre étant grand propriétaire, il ne fallait pas trop compter sur les impôts fonciers pour alimenter le budget communal.

Aujourd’hui, Lombise compte une cinquante d’habitations, quelque 300 habitants. Mais autrefois, notre commune devait en compter beaucoup plus. Quand nous étions gamins, nous allions jouer dans des ruines, dont il ne subsistait souvent plus que les caves.

Il y avait donc déjà eu un exode rural…

À l’époque, on ne se posait pas la question, sans doute parce que cela remontait déjà loin. Deux explications sont possibles. La première, c’est l’arrivée du mildiou de la pomme de terre dans nos régions. Les Irlandais n’ont pas été les seuls à émigrer pour fuir la famine. Vers les années 1850-1860, de nombreux Flamands sont arrivés en Wallonie ou sont partis vers la France car on y était moins dépendant de la pomme de terre.

La deuxième explication, plus plausible, c’est l’industrialisation. Comme on allait à pied, il était préférable d’habiter pas trop loin des usines, d’autant que les journées de travail étaient longues. Il y avait des carrières à Maffle (Ath), Soignies, Lessines ; les charbonnages, la sidérurgie, la verrerie dans le Borinage, pour ne citer que les industries les plus proches. Cela a eu très certainement des conséquences jusque dans nos villages. Un rappel, la Wallonie a été, au moins jusqu’à la grande guerre, une grande puissance industrielle.

En effet, on a tendance à l’oublier. Mais dans les villages, l’activité était dominée par l’agriculture.

Lombise compte ± 200 ha agricoles, le parc du marquis en fait 60. Dans les années 1930, il y avait une bonne douzaine de fermes à Lombise, les plus grosses exploitations faisaient au maximum 20 ha, vu la capacité de travail pour le couple de fermiers. Les fermes comptaient 7 à 10 vaches, traites manuellement trois fois par jour. La plus petite ferme comptait 3 ha et 3 vaches. Les vaches de cette ferme étaient aussi des vaches de trait, une curiosité ! Dans mon chemin, il y avait six habitations dont cinq fermes. Aujourd’hui, il reste une ferme.

À l’époque, le cheval de trait était le « roi ». Il y avait déjà des faucheuses et des moissonneuses lieuses Mc Cormick qui allégeaient la pénibilité des récoltes. Le premier tracteur arriva vers 1947. C’était un Ferguson de 18-20 ch, qu’on appelait le Petit Gris. Il avait déjà le relevage trois-points hydraulique. Avant la guerre, il n’y avait pas de machine à traire, pas de distribution d’eau. Toute action quotidienne demandait un effort. L’eau, il fallait aller la puiser à la citerne ou au puits. Le feu devait être entretenu en permanence. Ou alors, il fallait l’allumer le matin. Idem pour l’éclairage.

L’électricité était-elle déjà présente à Lombise au milieu des années ’30 ? Et le téléphone ?

L’électricité est arrivée dans les années trente, mais pas partout. Les habitations à l’écart n’en disposaient pas. De façon étonnante, dans notre hameau, la ferme qui n’avait pas l’électricité avait déjà le téléphone. A plus d’une reprise, mon père m’y a envoyé pour appeler le vétérinaire (l’artisse). Lorsque nous avons eu le téléphone, un voisin venait de temps à autre pour passer un appel. Mais il n’osait pas tourner à la manivelle. Il fallait le faire pour lui.

Le cheval, « roi » de la ferme

À l’époque, le cheval de trait était le « roi »…

Faisons ici une petite parenthèse : les chevaux de trait belge de la région de Soignies jouissaient d’une très grande réputation. Albion d’Hor, qui appartenait à la famille Delépine, à Horrues, et son fils Avenir d’Herse, à la famille Bourdiau, de Chaussée-Notre-Dame, ont engendré une série de champions et championnes qui avaient tous et toutes une robe rouanne. Le cheval de trait représentait une réelle valeur économique. Les chroniqueurs du Sillon Belge en ont parlé à maintes reprises. D’ailleurs, le Roi Albert 1er venait féliciter les propriétaires des champions lors des concours nationaux. Tout cela a bien changé, ce fut d’autant plus pénible que les chevaux de trait belge et ardennais jouissaient d’une grande réputation. On en a exporté sur à peu près tous les continents.

Qu’est-ce que le cheval représentait au niveau d’une ferme ?

Dans notre région, une ferme de 20 ha détenait très souvent des juments. Un cheval de trait pour 5 ha, dont 1 ha pour le nourrir. Mes parents avaient 20 ha et trois juments. Si un poulain naissait, l’étalonnier le reprenait et la saillie était gratuite. Le poulain sans grande valeur était châtré, puis vendu, après débourrage à des fermiers qui ne voulaient pas s’encombrer d’une généalogie. Comtesse, la jument meneuse, m’accueillait lorsque je revenais de l’école. Je pense aussi à Diane, un merveilleux chien ratier. Elle est certainement au paradis de chiens.

Tous les animaux de la ferme avaient des noms. Une anecdote à ce propos. Mon paternel avait donné les noms suivants à ses juments : Comtesse, Baronne, Marquise. Pourquoi de tels noms ? Mon père était in arlocheu, un taquin. Il s’amusait à dire : « Les nobles sont des parasites venus du Moyen-âge, des fainéants, et moi, je les fais travailler ! ».

Sans être un intellectuel, il était abonné à La Nation Belge, rebaptisée La Libre Belgique après la guerre ’40-’45. Il s’abonna aussi au Sillon Belge. Il se tenait au courant de ce qui se passait dans le pays et dans le monde. Il m’a transmis le goût de la lecture (littérature, histoire, sciences…). C’est d’ailleurs dans une bibliothèque que j’ai rencontré ma future épouse.

Je suppose bien que vous avez mené les cheveux de trait dans les travaux des champs.

Lorsqu’on apprenait, gamin, à conduire les chevaux, on était fier. Je me permets un petit rappel. On se mettait à l’arrière et à gauche du cheval, et on tenait le cordon, appelé affilet dans notre patois. Pour avancer, on disait « Hue ». Pour tourner à gauche, on disait « Dia » ; pour virer à droite, on disait « Tuc » en donnant des petits coups d’affilet. Pour augmenter la vitesse, on haussait la voix, et pour l’arrêt, c’était « Ô, Ô ». Chaque cheval avait un nom et il savait qu’on s’adressait à lui.

Le travail était rythmé sur le pas du cheval. Une journée de labour, cela correspondait à environ 33 ares. Chaque type de travail durait un certain temps. Inutile d’essayer d’aller plus vite. Lors du labour, à un certain moment, il fallait laisser le cheval se reposer. Et son conducteur (le fermier ou le valet) en profitait pour manger un peu, pour faire mallette. Mon père, né en 1900, ne s’est jamais intéressé au tracteur. Il a terminé sa carrière d’agriculteur avec ses trois chevaux. Il était le dernier à en avoir au village.

Quelles étaient les cultures

Il y avait évidemment les céréales : froment, orge, avoine. A part le froment qui était vendu, mais une partie revenait sous forme de farine, toutes les cultures servaient la ferme. Mon père cultivait de la luzerne, dont le foin était destiné aux chevaux. L’avoine était aplatie pour les chevaux, l’orge était destinée aux vaches et au cochon. Celui-ci était engraissé avec de l’orge aplatie et du petit lait. Il y avait également engraissement de bœufs.

L’autre culture de rente était la betterave sucrière. Les betteraves étaient livrées à la sucrerie via un tram de marchandises qui empruntait les mêmes voies que le tram pour voyageurs. Le tram venait de Saint-Ghislain et allait vers Anderlecht en passant par Enghien. Ma mère prenait de temps en temps le tram pour aller au marché d’Enghien. C’est également celui-là que j’ai emprunté pour aller au collège d’Enghien.

En patois

Tous ces travaux étaient impossibles à accomplir sans aides…

Nous avions un domestique, originaire de la région de Courtrai. Quand il parlait, il mélangeait le flamand et notre patois. Comme le disait avec humour le ministre Camille Huysmans, il était « bilingue dans les deux langues ». De son côté, ma mère était aidée par une servante, ène mèskenne. Elle a été remerciée lorsque les conditions économiques sont devenues difficiles après la guerre. Ce fut le cas un peu plus tard pour le domestique.

La langue véhiculaire, c’était le patois.

Oui, à part 5 ou 6 personnes qui parlaient le français, tout le monde s’exprimait en patois, en wallon (dont vous retrouverez quelques termes dans cette interview). J’ai été élevé bilingue jusqu’à mes 10 ans, ma mère en français, mon père en wallon. Puis, vinrent les études secondaires, j’étais en internat. Aujourd’hui, en 2022, plus personne ne parle en patois. Les regrets sont compréhensibles mais, à mon avis, vains. Aujourd’hui, ce n’est plus qu’avec 5 ou 6 personnes que je parle en patois.

Le travail au quotidien

Les fermiers trouvaient dans les haies ou en forêt les bois pour les fourches, pelles, bêches et haches. Mais il faut bien d’autres matériaux et matériels pour faire tourner une ferme. Ces métiers étaient-ils présents à Lombise ?

Les prairies étaient souvent des vergers. Ils donnaient les fruits (pommes, poires, prunes, cerises…). Il y avait aussi des saules têtards qui procuraient des fagots, du bois de chauffage, des branches pour former les chevalets, pour finir le séchage des foins.

Quant aux métiers liés à l’agriculture, rien qu’autour du cheval, il y avait l’univers du cuir. Marcel du Gorli, le bourrelier (el gorli), ne s’occupait pas que du collier du cheval (el goria ou el goriau). Il avait tout un attirail à fabriquer (harnais, lanières, etc). Il y avait aussi un forgeron, un charron et un maréchal-ferrant. C’était impressionnant d’aller voir ferrer un cheval, un spectacle un peu cérémonial : le feu, le battage du fer, la fumée, l’odeur de la corne brûlée…

Chez le charron, c’était moins spectaculaire. La fabrication d’une roue en bois demandait un certain temps. Lorsqu’on venait chercher la roue, on en commandait déjà une autre, pour l’année suivante, par exemple.

Le cheval de trait était employé en agriculture mais aussi dans les villes, les ports, les mines…

Le fait d’avoir des chevaux permettait de transporter des marchandises très diverses. Certains fermiers, qui avaient peu de terres, exerçaient un autre métier. L’un d’eux vendait du charbon, qu’il allait chercher avec ses chevaux, un chariot ou un tombereau (bèniau, bénia, baro, barou).

Le tombereau, une roue directionnelle à l’avant, deux roues à l’arrière, était extrêmement important dans une ferme. On pouvait le déplacer assez facilement. Il servait à bien des usages : transport de terres, de fumiers, de pommes de terre, de sacs, d’engrais, voire de veaux ou de cochons. La possibilité de basculer la charge accroissait encore son intérêt. Le tombereau a rapidement disparu à l’arrivée des tracteurs. Il a été remplacé par les bennes et les bennettes.

Un autre fermier possédait un triqueballe pour transporter les troncs d’arbre vers la scierie. Avec lui et mon père, nous sommes un jour partis pour faire scier un arbre à la scierie de Graty (qui n’existe plus). Pour moi, c’était l’occasion de sortir de la ferme et d’aller assister à un véritable spectacle.

Un fermier qui avait un break, non bâché, faisait le taxi. Et puis, il y avait les petits métiers, comme celui de rémouleur. Régulièrement, il passait dans les rues du village pour aiguiser les couteaux, les ciseaux, avec un grand chien tirant une petite charrette. Une vie bien difficile, d’où l’expression aujourd’hui désuète, d’une vie de chien de charrette. Cette pratique est aujourd’hui légalement interdite chez nous.

À l’époque, les commerçants se déplaçaient pour vendre leurs marchandises ou leurs services. Ironiquement, c’est une pratique qui revient à la mode aujourd’hui, entre autres, grâce au développement d’internet.

Dans les fermes, la culture des

Je ne parlerai pas ici des différentes étapes de la culture, mais du battage. Comme il fallait semer, on récupérait du grain à l’aide du fléau. J’étais trop jeune, il fallait une certaine force et une certaine habileté pour manipuler celui-ci. Et cet outil a été remisé chez nous après la guerre.

Une fois par an, généralement en hiver, la machine à battre arrivait à la ferme avec huiy ouvriers. Je me souviens du tracteur Lanz Bulldog, de son bruit infernal et de la grande courroie qui faisait tourner la batteuse. Chez nous, il y avait une grande table qui ne servait qu’à cette occasion. Ces jours-là, elle rassemblait la famille et les ouvriers. Ma mère sortait alors les grandes casseroles. Le soir, les ouvriers dormaient dans la paille.

Et la vie sociale ?

Au village, il devait aussi y avoir des commerces.

On allait à sabots au village, on y comptait trois boutiques, des épiceries. Les cinq estaminets du village étaient assez petits, on pouvait s’y réunir au maximum à dix personnes. Le dimanche, après la messe, c’était l’occasion de connaître les dernières nouvelles du village et des environs, les cancans, et pour quelques-uns, l’assurance d’une guinse (une cuite). Il y avait également une coiffeuse.

Il n’y avait aucun chemin asphalté ou bétonné. La route principale était recouverte de cailloux. Elle reçut un meilleur revêtement au milieu des années ’50. Mon chemin fut le dernier à être asphalté, à la fin des années ‘60. Il n’y avait pas de distribution d’eau. On épargnait l’eau, même si on disposait de puits ou de citerne, car tout se faisait à la force des bras. Donc, dans la maison, pas de cuisinière, on cuisinait sur le feu, pas de salle de bain, pas de WC, pas de chasse d’eau évidemment.

Il n’y avait pas un boucher,

Le boucher habitait à Lombise, il travaillait à Mons comme chevilleur. Le soir, il ramenait la viande qui avait été commandée. Il n’y avait pas de boulanger. Mes parents, et ils n’étaient pas les seuls, faisaient du pain et le cuisaient dans le fournil. Inutile de dire qu’on économisait sur tout. Le changement a eu lieu après la guerre. Il n’y avait pas d’horticulteur. Le beurre et la viande de porc étaient conservés dans des terrains, des jarres en terre cuite vernissées.

La vie de tous les jours était simple, mais il devait y avoir une vie

« sociale ».

La vie de tous les jours était centrée sur le village. Le village était dirigé par le bourgmestre et les échevins, mais on n’en parlait pas aux enfants. De toute manière, au vu des rentrées communales, ils ne pouvaient pas faire grand-chose. L’animation pour les jeunes, c’était le patro ; pour les adultes, il y avait le jeu de balle, la fanfare, le tir à l’arc (à la verticale). La fusion des communes a réellement apporté un plus. C’est clair, il y avait de la pauvreté, beaucoup de personnes, et pas que les petites gens, vivaient en autosubsistance, grâce au potager, en cultivant de la pomme de terre, en élevant des poules, des lapins, des moutons ou des chèvres. Les fumiers, fientes, etc. retournaient au jardin dont la terre était bien noire. Pas ou peu besoin d’engrais.

Les voyages, c’était exceptionnel. Aller à Paris, c’était un rêve pour beaucoup, rêve jamais réalisé.

Ce qui n’est plus exceptionnel

Aujourd’hui, j’ai un voisin bruxellois, et un autre, parisien. Ma fille vit à Paris et un de mes fils est aux Etats-Unis. J’ai des petits-enfants français et américains. Et ceci n’est qu’un exemple parmi tant d’autres de la mobilité sociale actuelle.

À part les notables, le curé, l’instituteur et le bourgmestre, qui était bien connu de la population ?

La personne la plus connue, c’était le garde-champêtre. Celui-ci connaissait tout le monde, et à part la résolution de quelques querelles, il avait la belle vie. Il n’en était pas de même pour le garde-chasse, car il y avait du braconnage, avec les bacs à lumière. Le samedi soir, au Salon, le garde-chasse s’installait à une table pour boire un verre… Quelques minutes plus tard, X allait à la cuisine et passait un coup de fil. Vous avez deviné… des bacs à lumière allaient s’allumer.

Un jour, j’ai surpris mon père avec une arme, il était en train de guetter le petit gibier, les lapins, lièvres ou faisans qui passaient dans la prairie. Là-dessus, il me dit en patois : « Le gibier, c’est moi qui le nourris, c’est moi qui le mange ! ».

Les gardes se déplaçaient en vélo, il n’y avait que quelques vélos au village. Souvenir, la première voiture du village arriva en 1947, c’était une grosse voiture américaine, genre Studebaker ou Oldsmobile.

Il y avait certainement des soirées entre amis, entre connaissances…

Ah oui, j’allais oublier. Il y avait une autre forme d’animation au village, on allait à screnne… On se réunissait à deux ou trois familles le soir, et autour d’un repas, on se racontait les dernières nouvelles, ou on refaisait le monde en évoquant l’histoire : Waterloo (1815), la guerre civile aux USA (1860), le Titanic (1912), la grande guerre (1914-1918)… Il y avait aussi des commentaires sur les thèmes d’actualité : Degrelle et le mouvement Rex, les tensions politiques dues à Hitler (occupation de la Rhénanie, annexion de l’Autriche, des Sudètes, attaque de la Pologne…).

A suivre