Quels sont les paramètres

permettant de la réguler

au mieux ?

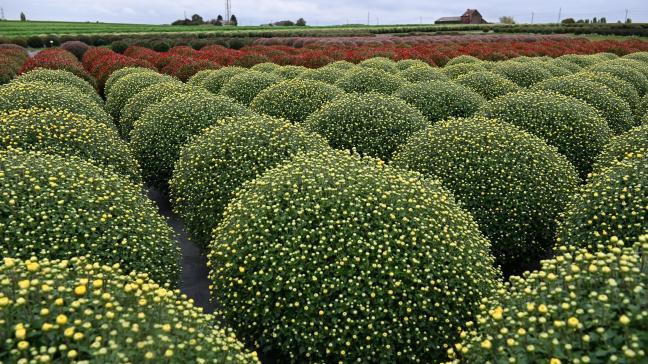

Assez classiquement, les périodes d’humectation du feuillage de la végétation s’allongent significativement au fil des jours d’été et d’automne. Vers la mi-août, bien souvent, la rosée se forme vers 10 h du soir et n’est éliminée qu’après 10 h du matin.

Ces longues périodes humides permettent à plusieurs pathogènes du feuillage de s’étendre dans les cultures

et amener des pertes pour le maraîcher.

Sous l’abri des serres maraîchères, les périodes d’humectation sont de plus en plus longues également, à des niveaux différents du plein air, mais avec aussi des températures plus élevées.

...

Article réservé aux abonnés

Accédez à l'intégralité du site et recevez Le Sillon Belge toutes les semaines

Abonnez-vous

Déjà abonné au journal ?

Se connecter ou

Activez votre accès numérique