La compaction des sols agricoles (2/3): tirer le meilleur parti des chenilles, par un choix et un usage éclairés

En matière de préservation des terres agricoles, les chenilles constituent une solution intéressante tant elles augmentent la surface de contact au sol et réduisent la pression. Cependant, la réalité n’est pas aussi simple et dépend de la conception du train de chenilles et de l’usage qui en est fait.

Outre les pneus IF et VF ou encore le jumelage des roues, les chenilles constituent une alternative intéressante en matière de préservation des sols. Comme l’a rappelé Damien Mullier, de chez Cofabel, en comparant les trois versions d’un tracteur John Deere de forte puissance, la surface de contact d’un 8RT, porté par deux chenilles, est 65 % supérieure à celle du modèle 8R à roues, pour une pression au sol réduite de 43 %. Ces valeurs sont encore plus impressionnantes lorsque l’on compare le 8RX, reposant sur quatre chenilles, avec le 8R : la surface de contact au sol est augmentée de 135 % tandis que la pression est réduite de plus de 50 %.

Roger Stirnimann, expert suisse qui a eu l’occasion d’étudier et tester les différentes configurations de chenilles proposées sur le marché, nous livre son analyse : « Dans l’absolu, ces chiffres sont effectivement très parlants. Le choix d’un système de chenilles est plutôt une bonne chose pour limiter la compaction. Je constate cependant que la réalité est loin d’être aussi simple car un train de chenilles mal conçu ou mal employé peut aussi causer d’importants dommages au sol, parfois bien pires que ceux qu’occasionneraient des pneus, et ce pour différentes raisons… »

Il est ainsi, par exemple, primordial que le lestage du chenillard soit parfaitement équilibré. Tout le monde comprend aisément que, s’il y a davantage de poids sur l’arrière que sur l’avant, le tracteur va avoir tendance à « s’asseoir », autrement dit à reposer sur la roue arrière des chenilles. C’est ce qu’il se passe avec un tracteur non lesté doté de chenilles intégrales qui se cabre dès qu’il tire.

« L’appui du tracteur sur le sol se fait alors essentiellement sur ce point de contact, et non plus sur la surface totale de la chenille. Il en résulte une compaction très importante et profonde du sol, aggravée encore par rapport à un pneu par l’absence d’air qui pourrait quelque peu amortir la charge. »

Comment se répartit le poids sous la chenille ?

Outre la problématique du lestage du tracteur, la configuration elle-même de la chenille revêt toute son importance. Rappelons préalablement qu’une chenille est constituée d’une bande en caoutchouc, d’une roue motrice et d’éléments roulants tels qu’une (deux) roue(s) libre(s) et des galets intermédiaires.

Comme l’a expliqué précédemment notre expert, les valeurs de surface de contact d’une chenille avec le sol sont des données purement théoriques, sous-entendant que l’intégralité de la chenille repose uniformément, avec la même pression, sur le sol. Or, le poids de la machine ne se répartit pas de manière homogène sous la chenille : celui-ci est en réalité supporté par les roues et galets intermédiaires. La pression au sol est donc davantage marquée sous ceux-ci au niveau de la chenille que sous les intervalles qui les séparent.

De la même façon, sur certains ensembles de chenilles, les roues et galets sont moins larges que la bande elle-même. La charge appliquée sur chacun de ces éléments roulants n’est donc pas répercutée sur toute la largeur de la chenille.

Certaines chenilles présentent également des roues non motrices positionnées légèrement plus haut que les galets intermédiaires, augmentant d’autant plus la charge supportée par ces derniers et renforçant l’effet de compaction à ce niveau.

Comme l’on peut en déduire à la lumière de ces faits, les points de pression maximale peuvent être multiples et parfois atteindre des pics deux à trois fois supérieurs à la pression moyenne annoncée par les constructeurs. « Lors du choix d’un train de chenilles, il faut vraiment étudier la configuration de celui-ci, la façon dont il a été construit et fonctionne », enchaîne M. Stirnimann.

« En sus des éléments énoncés ci-avant, la configuration de la chenille influence également son comportement dynamique qui, lui-même, peut influencer sa faculté à préserver le sol. Ces effets dynamiques sont très généralement ignorés par les agriculteurs, qui n’ont généralement conscience ni de leur existence, ni de leurs conséquences. Ils sont pourtant fondamentaux, ne fût-ce que pour des questions de lestage du tracteur : souvent réalisé en statique, c’est-à-dire avec le tracteur à l’arrêt, le lestage s’apparente en pratique à une véritable loterie à cause de ce comportement dynamique des chenilles. Il est fondamental d’appréhender ces phénomènes dynamiques pour équilibrer au mieux le lestage ».

Chenilles triangulaires : préférer les configurations symétriques

Que sont exactement ces effets dynamiques ? Hormis les chenilles plates, la majorité d’entre elles sont de forme triangulaire et peuvent être classées en deux grandes familles : les chenilles triangulaires symétriques et asymétriques. Pour comprendre ce dont il s’agit, il convient de s’attarder sur le point de pivot de la chenille, autrement dit le point au niveau duquel elle vient se fixer sur l’essieu du tracteur. Il s’agit donc du point d’oscillation du train de chenilles, prévu pour permettre le suivi du sol par la chenille.

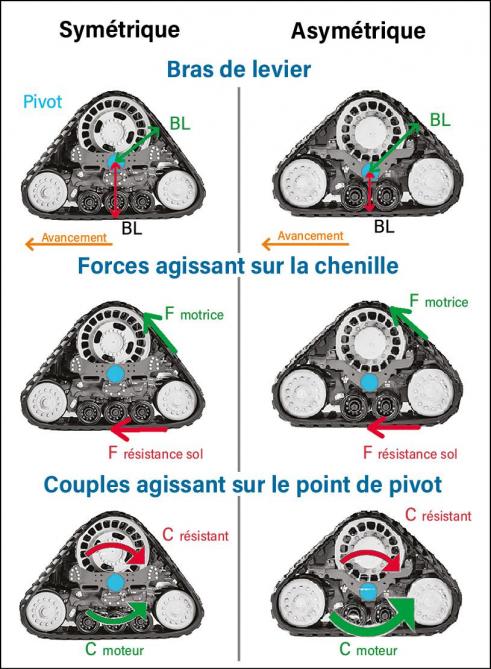

Lorsque la chenille est dite symétrique, cela signifie que la distance, appelée bras de levier, entre ce point de pivot et le point d’application de la force créée par la roue motrice est égale à la distance entre le point de pivot et le point bas de la chenille en contact avec le sol. Dans le cas d’une chenille asymétrique, ces distances sont différentes (figure 1

Si les chenilles asymétriques caractérisent certaines montes proposées d’usine par des constructeurs de tracteurs et machines, elles sont surtout l’apanage d’équipementiers commercialisant des solutions chenillées adaptables sur des tracteurs initialement à roues. Cette différence de géométrie impacte directement le comportement de la chenille en mouvement.

Pour le comprendre, il faut considérer les forces agissant sur la chenille en fonctionnement. Elles sont au nombre de deux : d’une part, la force de traction, exercée par la roue motrice qui tire la chenille pour avancer, et, d’autre part, la force de résistance à l’avancement engendrée par le sol. Ces forces sont globalement égales. Elles exercent un effet, à savoir un couple, au niveau du point de pivot de la chenille.

Un couple étant égal à une force multipliée par un bras de levier, on comprend facilement que, dans le cas d’une chenille symétrique, le couple moteur et le couple résistant sont égaux (les bras de levier, correspondant aux distances évoquées ci-avant, étant égaux) et de sens opposé. De ce fait, leurs effets s’annulent et la chenille reste horizontale.

Dans le cas d’une chenille asymétrique, l’un des deux couples l’emporte sur l’autre, les bras de levier étant différents, et provoque une rotation de la chenille autour de son point de pivot.

« Cela signifie que la chenille ne fonctionne alors plus parallèlement au sol, puisqu’elle pivote autour de son axe. Elle va évoluer davantage sur sa pointe ou son talon, occasionnant alors des points de pression supérieure néfastes. Pour être complet et précis, une chenille symétrique reste en théorie parallèle au sol mais, dans la pratique, il existe tout de même un léger mouvement de rotation ; cet effet de cabrage est toutefois beaucoup moins important que celui d’une chenille asymétrique. En conclusion, il faut tenir compte de cet effet dynamique lors du choix d’une chenille et du lestage de l’engin mais je conviens qu’il est très complexe d’évaluer celui-ci précisément. C’est encore plus vrai avec les chenilles d’équipementiers-tiers qui viennent en remplacement de roues car celles-ci sont souvent fortement asymétriques », complète M. Stirnimann.

R, RT ou RX, qui a le mieux préservé les sols ?

À la lecture de ceci, une question vous taraude probablement toujours : entre les trois John Deere, quelle version ménage au mieux le sol ? Nous laissons cette réponse à Damien Mullier, qui peut se fier à des essais commandés par le constructeur en partenariat avec Michelin, fournisseur des pneus du 8R mais aussi des chenilles des 8RT et 8RX via sa filiale Camso.

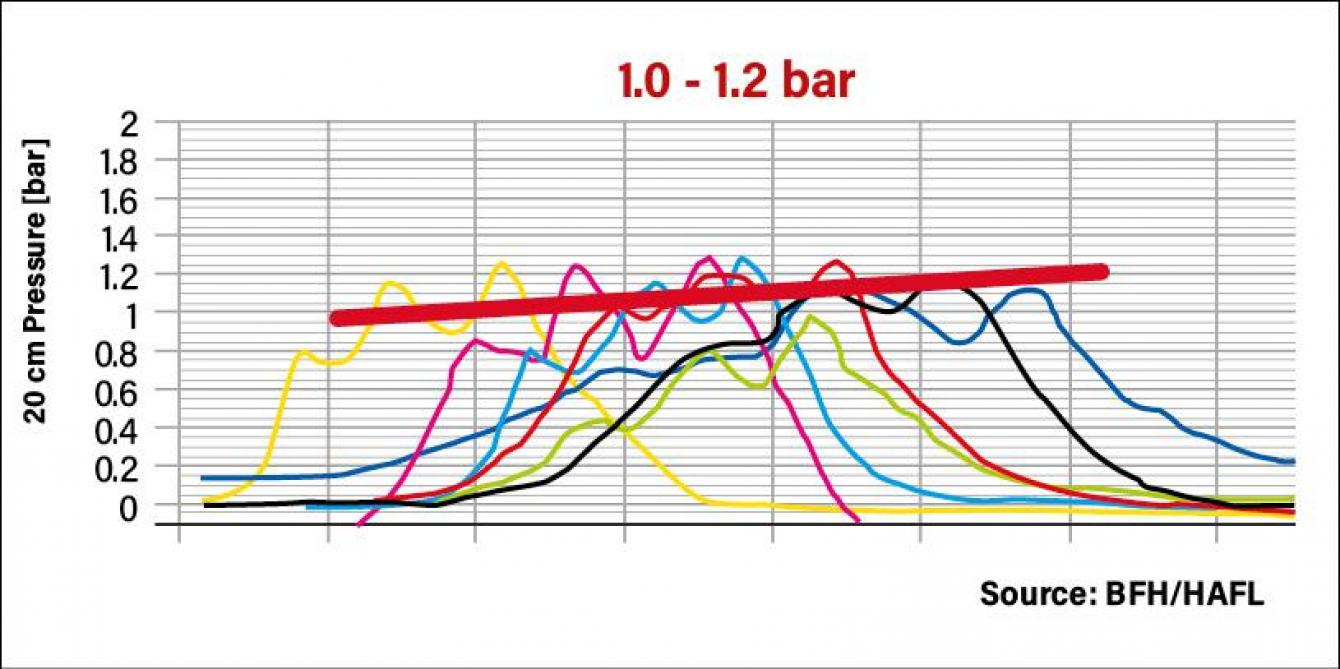

« Ces trois modèles ont, en effet, fait l’objet de différents tests comparatifs durant un mois en France en 2021, tant sur la route que dans les champs, au regard de différents critères. Des mesures de pression au niveau du sol, d’ailleurs réalisées par la BFH, la Haute École de M. Stirnimann qui a lui-même participé à ces essais, ont notamment été effectuées au champ. »

En termes de compaction, le tracteur qui a au mieux préservé le sol est un 8R aux roues jumelées. Si l’on excepte ce tracteur jumelé, c’est le modèle à quatre chenilles 8RX qui s’en est le mieux sorti, suivi par le 8RT puis le 8R non jumelé.

Parallèlement, d’autres facteurs ont fait l’objet de mesures, comme la consommation de carburant. « Sur route, c’est le classement inverse qui a été obtenu : le 8R à pneus consommait moins que le 8RT et le 8RX se révélait le plus gourmand. Au champ, les résultats en matière de consommation se disputaient davantage car les chenillards bénéficient d’une bien meilleure capacité de traction ; ils peuvent donc tirer des outils plus larges, optimisant dès lors le rapport consommation/surface travaillée. Au travail avec des outils adaptés, c’est le 8RX qui gagnait sur tous les tableaux ».

« En dehors de ces résultats issus de mesures, une chose m’a particulièrement frappé lors de ces essais : c’est le comportement du 8RX dans les virages serrés », témoigne Roger Stirnimann. « Les chenillards laissent généralement des traces très marquées lors des demi-tours en bout de ligne. C’est notamment le cas du 8RT qui peut fortement dégrader l’état de surface du sol s’il tourne court. Le 8RX, en revanche, ne marque pour ainsi dire pas le sol lors des demi-tours en fourrière. C’est une qualité rare pour un tracteur chenillé. »

En guise de conclusion, une attention toute particulière doit être portée à la préservation des sols, gage à long terme de la pérennité des futures cultures et d’une résilience supérieure face aux conséquences du changement climatique. Ceci passe par des pratiques culturales ad hoc mais aussi par une réflexion sérieuse quant au choix et à l’utilisation du matériel et des équipements agricoles, comme l’ont mis en évidence de manière éclairée MM. Stirnimann et Mullier.