L

Petit coup d’œil dans le rétro

Au début du XXe siècle, le potager ouvrier revêt une fonction nourricière évidente. Pour les familles ouvrières ou paysannes, le potager est cultivé pour satisfaire les besoins nourriciers essentiellement. On y retrouve aussi des fruits, des fleurs, des plantes aromatiques (et bien souvent aussi du tabac).

Les parcs des maisons bourgeoises présentent aussi un coin potager et fruitier, avec les mêmes objectifs, même si le travail proprement dit est souvent confié à une personne extérieure à la famille.

De fortes fumures organiques viennent du fumier de cheval disponible en quantité, parfois ramassé au bord des routes. Des abris (couches, cloches, châssis, serres adossées…) permettent d’allonger la période de culture avec de fortes productions étalées sur de nombreux mois. L’absence de congélateur impose un choix adapté d’espèces pour la conservation hivernale.

Les jardiniers amateurs ont un lien direct fort avec le paysannat. Bien souvent, un des membres de la famille a des parents proches agriculteurs. De plus, les gestes du jardinage s’apprennent aussi à l’école primaire (taille, greffe…).

Les potagers présentent des formes géométriques inspirées des carrés, des rectangles. Des chemins rectilignes facilitent l’accès aux différents endroits de travail.

Les légumes sont groupés selon des groupes comme les foliacées, les légumes-racines, les légumineuses et les pommes de terre.

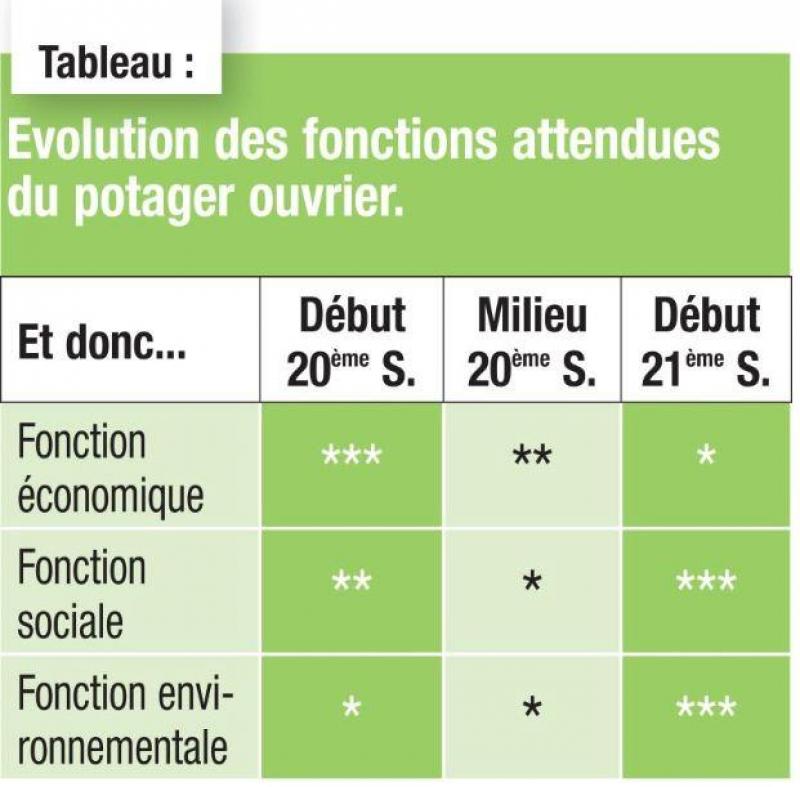

« Le potager éloigne l’homme du cabaret. », pouvait-on lire dans les manuels de jardinage promus par les patrons industriels à l’intention de leurs ouvriers et employés. La fonction sociale du potager n’est pas prioritaire, l’intention est moralisatrice. Quant à l’environnement, il ne fait pas partie des préoccupations principales, à l’ombre des cheminées fumantes.

Et ensuite ?

Au milieu du XXe siècle, le potager disparaît de nombreux jardins et est remplacé par une pelouse. Il reste parfois bien présent, mais se retrouve éloigné du regard, au fond du jardin.

La production de légumes pour améliorer l’ordinaire des repas n’est plus aussi indispensable. Lorsque la famille part plusieurs semaines en congé, l’entretien et le suivi du jardin en pâtissent. Le jardinier n’hésite pas à recourir à l’emploi de produits phytos pour faciliter l’entretien et surtout le désherbage.

Le potager n’a plus une fonction économique aussi importante dans l’ambiance des Golden Sixties. Les relations sociales ne se créent que peu autour des jardins. Quant aux notions environnementales, elles restent bien balbutiantes.

Aujourd’hui

En ce début du XXIe siècle. le potager n’est plus nécessairement la principale source de légumes pour la famille, mais il redevient important dans la réflexion citoyenne. On en installe en ville, sur les toits, on le partage. Le jardin revient en ville.

Le lien du jardinier avec le paysannat est devenu très ténu, mais cela n’empêche pas les tentatives audacieuses de techniques de culture nouvelles. La réflexion dépasse la simple production de légumes, mais inclus le zéro déchet, l’empreinte environnementale. Le lien à la terre est source de bien-être.

Le potager moderne

Le potager «nouvelle tendance» inclut des massifs ou des haies multi-espèces qui apportent la diversité végétale capable d’accueillir une biodiversité en général. La mare, parfois jointe à un lagunage, est la bienvenue chaque fois que possible.

Les cultures en bacs ou en conteneurs permettent de s’adapter aux situations aux sols défavorables à la culture ou an manque d’espace.

Les jardins partagés sont lieux de rencontres, les liens sociaux créés apportent une richesse nouvelle. On donne un légume, non pas pour l’équivalent de sa valeur marchande, mais pour tout ce qu’il représente. Le geste prend une valeur considérable.

La fonction environnementale du jardin est importante et est intégrée dans les gestes quotidiens.

La disposition, l’aménagement, la forme du potager, du jardin, ne sont pas déduites d’un plan repris de la littérature mais sont issus des observations attentives sur le terrain.

Si le sol est humide, l’aménagement de la mare y aura tout son sens. De même, la culture sur buttes permettra aux légumes de développer plus efficacement leuss racines.

Si le sol contient des pierres, celles-ci ne seront pas évacuées vers un parc de recyclage. Elles seront au contraire groupées pour permettre l’installation d’espèces végétales adaptées, pour accueillir des carabes, des perce-oreilles et autres insectes auxiliaires précieux pour le reste du potager.

Des légumes «anciens» retrouvent des couleurs. L’ail des ours, l’arroche, la bourrache, la consoude, l’oseille, l’oxalis, le poireau perpétuel, le raifort, le topinambour reprennent une place de choix dans les potagers et dans la confection de plats aux saveurs appréciées.

En bref, nous pouvons résumer cette évolution par ces mots : « le jardinier à la recherche de ses racines. »