Légumineuses à graines : les variétés disponibles pour ce printemps

Recevez Le Sillon Belge chaque semaine chez vous et bénéficiez d'un accès à tout le site : Articles, météo et cotations des marchés agricoles

Voir l'offre d'abonnement

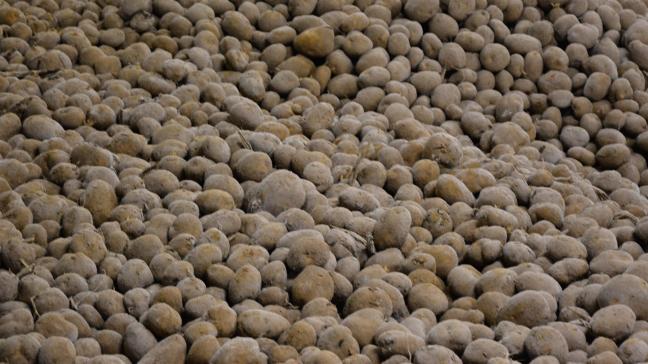

La saison de plantation des pommes de terre approche à grand pas. Ô combien cruciale, elle requiert de veiller au réglage correct des planteuses à godets. Sans quoi, le rendement pourrait s’en trouver pénalisé…

Certains acheteurs de pommes de terre réduisent unilatéralement les quantités contractées pour les contrats déjà signés, sans aucune concertation. Une situation que Belpotato.be juge à la fois étonnante et inacceptable. De son côté, l’industrie de transformation invoque un excès de tonnages proposés dans les contrats pour la prochaine saison de culture et ce, en raison du changement de climat économique.

Le printemps revient : soleil, ciel bleu, journées qui s’allongent… Cela nous sort de cette grisaille à laquelle nous nous étions habitués depuis des mois. En colza d’hiver, très peu d’insectes ont été piégés jusqu’à présent mais cela peut vite changer avec cette douce météo, malgré le gel nocturne actuel. Voici la situation au 4 mars.

Le Service public de Wallonie et l’asbl Fourrages Mieux ont mis au point un « logiciel informatique dégâts de gibier » aidant les experts agronomes à estimer au plus juste le montant des dégâts de la faune sauvage (espèces gibier et espèces protégées) lors d’expertises en zone agricole de la Wallonie.

La culture de la courgette sous tunnel maraîcher permet de répondre à une demande des consommateurs. Ce légume produit localement, planté en mars et récolté à partir d’avril, pourra être disponible tant en vente directe et qu’en circuit long.

Les eurodéputés de la commission de l’Agriculture ont appelé, le 18 février dernier, l’UE à lancer un plan d’action pour lutter contre les maladies bactériennes affectant la betterave sucrière.

De nombreux rapaces sont actuellement observés dans les campagnes. Fort de ce constat, l’Institut royal belge pour l’amélioration de la betterave (Irbab) recommande, dans un message adressé aux planteurs le 27 février, de profiter de leur présence et d’installer préventivement des perchoirs dans les zones dégagées pour favoriser la prédation naturelle des mulots, surtout près des zones à risques.

En comparaison avec l'automne 2023, les conditions météorologiques de l'automne 2024 étaient légèrement plus propices au semis des céréales d'hiver, et la plupart de ceux-ci ont pu se réaliser dans de bonnes conditions.

Les avertissements du Cepicop sont lancés. Les premières recommandations concernent les dates d’implantations de plusieurs céréales de printemps.

La culture de colza d’hiver redémarre. La surveillance des insectes ravageurs redémarre également au niveau du réseau d’observation et d’avertissement en colza d’hiver. Compte rendu de la situation de ce 25 février.

Abonnez-vous à Le Sillon Belge

Voir l’offre d’abonnement