Animal rustique et grégaire

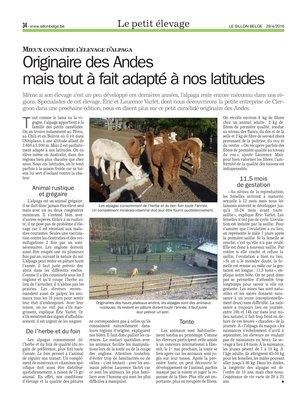

L’alpaga est un animal grégaire : il ne doit donc jamais être élevé seul mais avec un ou deux congénères minimum. Il s’entend bien avec d’autres espèces. Grâce à sa rusticité, il ne pose pas de problème d’élevage car il est résistant aux maladies courantes. Seules une vaccination contre les clostridies et des vermifugations 2 fois par an sont nécessaires. Les onglons doivent aussi être coupés une ou plusieurs fois par an, suivant la nature du sol. L’alpaga peut rester en pâture toute l’année, il faut juste prévoir des abris dans les différents enclos. Comme il a des coussinets sous les 2 onglons et qu’il coupe l’herbe au lieu de l’arracher, il n’abîme pas les prairies. Les éleveurs recommandent aussi de palper les animaux tous les 10 jours pour sentir leur état d’embonpoint. Avec leur toison, on ne voit pas s’ils maigrissent, explique Éric Varlet. Or s’ils montrent des signes d’affaiblissement, il est urgent de les soigner.

De l’herbe et du foin

Les alpagas consomment de l’herbe et du foin de qualité (du regain de préférence, plus fin) toute l’année. Le foin permet à l’animal de réguler son transit. Un complément de minéraux et vitamines spécifique doit aussi être distribué quotidiennement, à raison de 75 gr/ animal. En effet, nos conditions d’élevage et la qualité des pâtures ne correspondent pas à celles qu’ils connaissent naturellement dans leurs régions d’origine, expliquent nos hôtes. Il faut donc pallier les carences. Le contact quotidien avec les animaux facilite les manipulations lors de la tonte ou de la coupe des onglons. Attention toutefois d’éviter trop de familiarités ou de câlins – c’est tentant – avec les animaux précise Laurence Varlet car ce sont les animaux les plus familiers avec l’homme qui sont les plus difficiles à manipuler.

Tonte

11,5 mois de gestation

« Au niveau de la reproduction, les femelles arrivent à maturité sexuelle à 12 mois mais nous les laissons souvent se développer jusqu’à 18-24 mois avant toute saillie », explique Éric Varlet. Les femelles n’ont pas de cycle. L’ovulation est induite par la saillie. Pour s’assurer que l’ovulation a eu lieu, on représente le mâle 7 jours après la première saillie. Si la femelle se couche, c’est qu’elle n’a pas ovulé. Elle est donc à nouveau saillie. Par contre si elle crache et refuse la saillie, l’ovulation a bien eu lieu. « Si on a le moindre doute, la femelle est remise au mâle car la gestation est longue : 11,5 mois », explique notre hôte. On ne peut donc pas se permettre d’attendre trop longtemps pour savoir si elle est gestante. Les mises bas sont naturelles et les mères donnent naissance à un jeune (exceptionnellement deux) sans difficulté. La naissance a toujours lieu en journée, entre 10h et 14h car dans leur milieu naturel, il fait trop froid en dehors de ces heures « chaudes » de la journée. À « l’alpaga du maquis » les naissances s’échelonnent d’avril à septembre, les éleveurs ne voulant pas de naissances en hiver. Le sevrage a lieu à 6 mois. À la naissance, les jeunes pèsent de 7 à 10 kg. À l’âge adulte, ils atteignent 45-50 kg pour les femelles, les mâles pouvant aller jusqu’à 80 kg. Dans les Andes, la longévité des alpagas est de l’ordre de 15 ans, mais chez nous, l’espérance de vie varie de 20 à 25 ans.