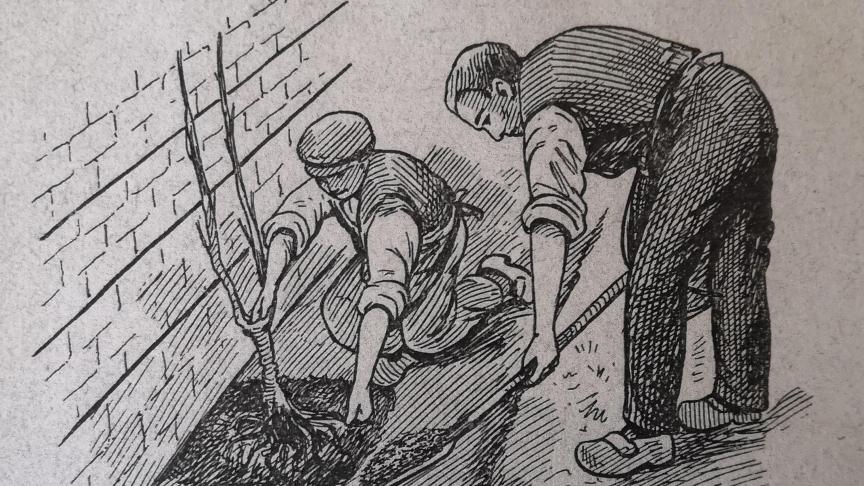

Les ouvrages anciens constituent une source de découvertes et d’enseignements à associer aux connaissances actuelles

Les ouvrages publiés au cours des 18ème, 19ème et 20ème siècles regorgent d’informations témoignant des progrès scientifiques et techniques que l’arboriculture fruitière a connus au fil du temps. Depuis, les connaissances ont certes évolué, mais bon nombre de ces enseignements conservent leur utilité, aujourd’hui encore. Les techniques anciennes et nouvelles peuvent ainsi être associées au verger.

Précédemment, nous avons présenté quelques ouvrages anciens (livres et périodiques) publiés jusqu’au 20ème siècle qui traitent d’arboriculture fruitière (lire notre édition du 15 octobre). Le 19ème siècle en est incontestablement l’âge d’or. L’abondance de ces publications reflète la vogue de cette activité chez de nombreux amateurs aisés ou fortunés ; d’autre part, l’évolution de leur contenu atteste à la fois de l’énorme progrès des connaissances scientifiques et techniques...

Article réservé aux abonnés

Accédez à l'intégralité du site et recevez Le Sillon Belge toutes les semaines

Déjà abonné au journal ?

Se connecter ou Activez votre accès numérique