Marketing de la peur et agribashing

Jamais le consommateur n’a été aussi gâté. La production de l’agriculteur conventionnel est de qualité et proposée à un prix très compétitif, dans le respect des législations et de mises aux normes des plus contraignantes. « Pourtant, les critiques tous azimuts sur notre métier sont devenues l’os à ronger des médias et réseaux sociaux. Des manipulateurs utilisent sans scrupule le marketing de la peur. L’inconnu provoque la peur, le public étant déconnecté de la terre et n’ayant pas de notion réelle de l’agriculture, il n’est pas difficile à convaincre ».

« Un homme qui a faim à un grand problème, un homme qui n’a plus faim a 1.000 petits problèmes. Tout est dit ! »

La méthode est simple, un tiers s’empare d’une peur qui concerne beaucoup de consommateurs (les dioxines, OGM, pesticides, perturbateurs endocriniens…) et montre, en les amplifiant, les effets réels ou supposés de ces produits pour les consommateurs. Ensuite, il propose des produits sains pour éviter ou réduire le danger. Il joue ainsi sur le mythe de la nature bénéfique. « Via un matraquage médiatique unilatéral, fait d’amalgames, d’informations incomplètes voire erronées, on voudrait faire croire au consommateur qu’un retour aux méthodes ancestrales serait la solution et que tout ce qui est naturel est d’office bon. Il y a une diabolisation du progrès, de la science et du commerce et les méthodes de l’agriculture moderne sont donc suspectes ».

Un retour dans le passé, vraiment ?

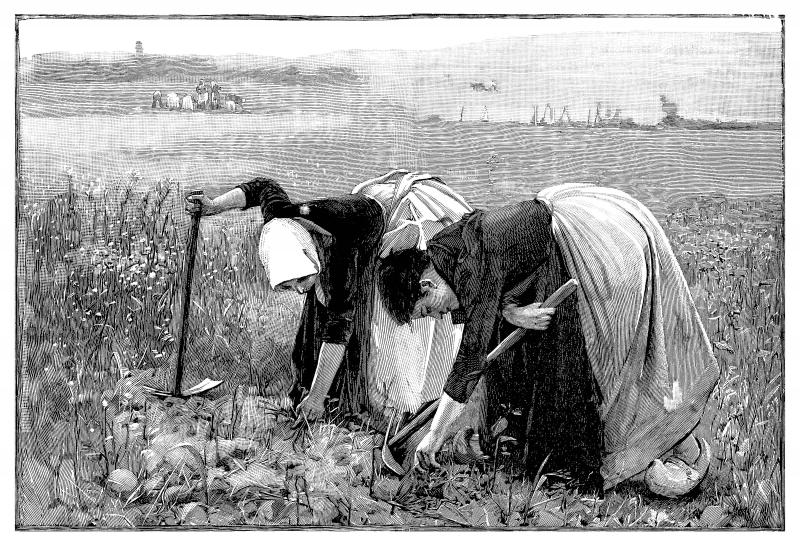

On en est à prôner un retour aux méthodes ancestrales et pourtant ! « Avant, on se raccrochait aux croyances et s’en remettait à Dieu à grands coups de prières et processions pour protéger les cultures. On vivait modestement car les épidémies et disettes faisaient partie du quotidien. La seule chose qui se perdait dans les fermes était la fumée qui sortait des cheminées ».

Les données démographiques et agricoles n’étaient pas du tout les mêmes. « En 1914, la moitié de la population travaillait en agriculture. Notre espérance de vie était de 53 ans (contre 80 ans aujourd’hui) tant le travail pouvait être harassant et la médecine et l’alimentation en étaient encore à leurs prémices. La productivité agricole était faible et irrégulière. La Belgique comptait 1,5 million d’exploitations cultivant en moyenne 2 à 3 ha. C’était de l’agriculture de subsistance. 20 % de la surface agricole servaient à l’alimentation de la traction animale, on peut parler de biocarburants avant l’heure ».

À l’époque, le coût de la nourriture pesait très lourd dans les ménages. « On estime que 40 % des dépenses du ménage passaient dans l’alimentation. Actuellement, on est à 12 %. On ne va pas s’en plaindre car le fait que l’alimentation ait diminué en coût a donné la possibilité de se développer à d’autres secteurs économiques et nous a permis de mieux vivre. Mais, cela montre bien qu’on idéalise le passé ».

On oublie trop souvent les changements de notre civilisation : « En 100 ans, la population mondiale a quadruplé. L’Europe de l’Ouest, qui est quand même l’une des meilleures régions du monde en termes de cultures, qualité des sols et technicité de ses agriculteurs, a perdu plus de 30 % de ses bonnes terres agricoles au profit de l’habitat, l’industrie et des loisirs. La France perd 220 ha par jour. En Wallonie, sur les vingt dernières années 1.700 ha ont disparu par an. Dans ce contexte, il n’est pas toujours facile de maintenir son outil de travail. L’agriculteur subit la pression immobilière et la concurrence des autres domaines qui fait que la terre devient rare ».

Pourvoyeur d’emplois et perspectives d’avenir

Parallèlement aux autres secteurs l’agriculture a dû évoluer. Elle est sortie de l’archaïsme et a réalisé des progrès gigantesques tandis que le grand public s’en désintéressait. Elle est devenue un secteur stable qui contribue à la prospérité de notre économie. « Les fermes sont des exploitations, elles font tourner les banques, les assurances, le transport… La modernisation de l’agriculture crée de nouveaux métiers très spécialisés et offre des perspectives d’avenir. L’activité de chaque agriculteur génère 5 emplois et nourrit 200 personnes ».

Tout ce qui naturel n’est pas sans danger

Outre le retour aux méthodes ancestrales, on nous propose également un retour inconditionnel à la Nature avec pour argument : tout ce qui provient du « naturel » est forcément bon pour l’homme. « Rien n’est moins vrai ! la nature, pourtant généreuse, sait également se montrer hostile. En 1985, la FAO estimait par exemple que 25 % des récoltes mondiales de légumes, fruits et céréales étaient affectées par des mycotoxines. Ces toxines naturelles produites par des champignons peuvent se révéler dangereuses pour le consommateur. Il n’est pas rare que des produits soient rappelés du fait de leur présence nocive. La protection des plantes est un élément clé pour se prémunir contre ce genre de problème. N’ayons pas la naïveté de penser que tout ce qui est naturel est sans danger ! ».

« N’ayons pas la naïveté de penser que tout ce qui est naturel est sans danger ! »

Pour protéger la santé du consommateur…

« Beaucoup s’imaginent que la suppression de la chimie apporterait la durabilité en l’agriculture. C’est ignorer complètement pourquoi et comment l’agriculteur l’utilise ! Si on protège les récoltes, c’est avant tout pour la santé du consommateur. Il est nettement plus dangereux de ne pas appliquer de produits de protection des plantes que de les utiliser judicieusement ». L’objectif initial n’est pas de booster les rendements mais de sauvegarder le potentiel des plantes. « Du blé non protégé en phytotron (avec maîtrise de tous les paramètres environnementaux) peut faire 20 tonnes mais, en conditions réelles, ils peut ne rien y avoir du tout. Les plantes ont un potentiel mais, exposées à l’environnement, il est beaucoup plus complexe à exprimer. Comme lorsqu’on soigne les hommes et les animaux, les agriculteurs les protègent des parasites avec pour objectif final de sécuriser le contenu de notre assiette ».

… et assurer qualité et quantité

Outre la qualité de la récolte, les produits de protection des plantes, permettent également de garantir une alimentation en quantité. « Lorsqu’on utilise des produits de protection, on a en réalité 40 % de perte car ils diminuent la pression des parasites mais ne les éliminent pas forcément. Sans, la perte moyenne s’élèverait à 80 % en fonction des années. L’alimentation est un besoin journalier et cela demande une certaine constance dans la production. On ne peut pas se permettre d’avoir des années sans récolte ».

D’autre part, le citoyen n’est pas au courant des pratiques de l’agriculteur. La protection des plantes est une opération raisonnée et précise, qui répond à des prescriptions légales. « Il pratique la lutte intégrée depuis longtemps, celle-ci est d’ailleurs obligatoire depuis 2014. Il agit après observation et consultation. Il raisonne sa rotation, adapte sa fertilisation aux résidus présents et fait des choix de variétés en fonction de sa résistance mais aussi du débouché mais, tout ça, le consommateur ne le sait pas. Il n’est possible de fournir une nourriture de qualité en quantité qu’à partir de cultures exemptes de parasites. Le travail de l’agriculteur consiste à maintenir ses cultures en bonne santé. Il est important de pouvoir expliquer calmement toute la procédure aux gens, de montrer qu’on ne sort pas son pulvérisateur par plaisir et que tout est lié ».

Expliquer le pulvérisateur

Le pulvérisateur, c’est l’animal qu’il ne faut plus sortir car il fait peur et déchaîne les passions. Pourquoi ? Parce que les gens ne savent pas ce qu’il contient.

« Il faut leur expliquer son fonctionnement, que sa cuve contient 99 % d’eau et, que le dernier pourcent n’est pas composé que de substances actives mais qu’il comprend aussi des adjuvants qui permettent une meilleure utilisation et une meilleure efficacité du produit. Le public doit être informé qu’un pulvérisateur passe au contrôle technique tous les trois ans, qu’il doit obligatoirement être équipé d’un système anti-dérive afin de diminuer un maximum l’exposition et que nous sommes obligés de posséder une phytolicence pour l’utiliser et manipuler des produits. Il doit savoir que tout est fait pour diminuer un maximum l’exposition et, qu’à cette fin, on respecte tout une série de conditions légales et météorologiques. Quand on travaille la nuit, ce n’est pas pour épandre des substances illicites, on essaie juste d’agir dans les meilleures conditions ! ».

C’est la dose qui fait le poison

Au quotidien, nous consommons des « pesticides naturels » sans le savoir ni nous en insurger : « La caféine du café, les glucosinolates de la moutarde qui sont des agents insecticides, le psoralène du céleri, les tanins du raisin et du café considérés comme des molécules fongiques, l’acide des oignons ou encore la pipérine du poivre qui est bactéricide… »

« Nous ingérons quotidiennement, à notre insu, 0,0015 g de « pesticides naturels » venant des plantes. Concernant les pesticides de synthèse, on parle – dans le pire des cas c’est-à-dire si chacun de nos aliments contenait le maximum de résidus légalement autorisé – de résidus théoriques s’élevant à 0,00000015g par jour. C’est bien loin d’être la réalité et quand bien même ça le serait, les produits phytosanitaires utilisés par les agriculteurs génèreraient alors 10.000 fois moins de résidus dans notre alimentation que les « pesticides naturels» ».

Éviter la polarisation des agricultures

« Le marketing bio pose également problème car il prône le « chez nous, c’est sans pesticides » alors que c’est faux. Qu’ils soient bio ou conventionnels, tous les agriculteurs doivent lutter contre les ravageurs. L’agriculture biologique utilise également des pesticides et le caractère naturel d’une substance ne dit rien sur sa toxicité pour le corps ou l’environnement. »

« Il faut arrêter de polariser les agricultures. Chacun a le droit de procéder comme il lui convient et le débat doit être constructif. Nous devons faire preuve d’unité et encore plus devant le citoyen, même si nos points de vue sont différents ».

Quelle agriculture pour demain ?

Pour réagir face à tous ces messages et comportements accusateurs, les communicateurs proposent la méthode EPO.

On part du principe que nous sommes tous concernés par ces affirmations, nous voulons agir en personne responsable et le citoyen est victime de la désinformation. Dans ce contexte, nous lui témoignons de l’empathie et comprenons qu’il se soit fait abuser. « Quand quelqu’un nous agresse, nous avons tendance à réagir violemment mais la première chose à comprendre est que la personne est très certainement mal informée. De plus, seul 7 % de ce que l’on explique est retenu. Il est donc essentiel de miser sur la gestuelle. Si on est chaleureux, on sourit et montre qu’on est disposé à expliquer les choses, ça passe beaucoup mieux. Si on est négatif, l’interlocuteur ne retient que ça ! ».

Enfin, nous nous o

rganisons

: nous nous

« Enfin, il ne faut pas croire que les agriculteurs sont les seuls à être critiqués. Tous les métiers plus techniques sont touchés, encore plus depuis que les réseaux sociaux rendent la critique si facile. Nous vivons dans un monde qui nous met tous sous pression, gardons la tête froide par rapport à ça ! ».

par D. Jaunard