L

Un élevage Specific Pathogen Free (SPF)

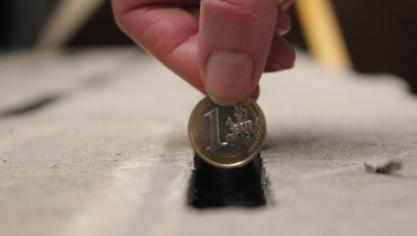

Plusieurs filtres à la suite

Il existe de grandes exploitations porcines dans la région de Hoogstraten (province d’Anvers), où habite le couple. C’est ce qui a incité Dries et Ilse à aller dans le sens de la sécurité sanitaire, même s’il n’est pas évident de garder le statut d’une exploitation SPF. L’air entrant dans les bâtiments passe systématiquement par une série de filtres pour le rendre indemne des pathogènes transportés par l’air. Le premier filtre est un rideau à mailles brise-vent qui retient les grosses particules (les grosses poussières, les feuilles…). Vient ensuite un préfiltre à mailles G4 qui retient au moins 85 % des particules de 10 µm (micromètres). L’air traverse ensuite un filtre encore plus fin, un filtre à mailles F9 qui retient plus de 99 % des particules de 10 µm. En travaillant ainsi, le filtre le plus fin fonctionne plus longtemps, et on retient au maximum les virus présents dans l’air.

« En plus, la porcherie est maintenue sous pression. Ce système, nous l’avions déjà vu aux Pays-Bas et en France, mais je pense qu’on doit être les premiers en Belgique à l’utiliser. »

« Le résultat est mitigé. Nous avons débuté avec des animaux complètement indemnes. Nous n’avons pas pu, hélas, maintenir ce statut, notamment en ce qui concerne le mycoplasme, une infection de l’appareil respiratoire, et le prrs. » Cette maladie, qui se caractérise par des troubles de la reproduction et des difficultés respiratoires, est aussi dénommée « avortement bleu » car les « oreilles bleues » en sont un syndrome typique. « Mais nous n’utilisons que très rarement des antibiotiques chez les porcelets de 7 à 25 kg, et plus du tout de façon préventive. Dans la première porcherie d’engraissement, on va passer de 6.000 à 9.000 animaux, et nous allons continuer sur le chemin que nous avons tracé. »

L’inévitable douche

Cette voie qu’ils suivent consiste en une veille sanitaire de tous les instants. Personne ne rentre dans la porcherie sans passer par une douche. Le matériel est désinfecté via une armoire sous lumière ultra-violette ou avec du gaz. Les bâtiments de l’ancienne porcherie ont été rénovés de sorte que des corridors les relient tous ensemble. Les personnes (ou les porcelets) ne doivent ainsi plus aller à l’extérieur en cas de déplacement entre les divers bâtiments. À l’exception de portes de secours, il n’y a qu’une entrée et une sortie. La porte de la porcherie ne s’ouvre que si un protocole de douche est « écoulé » : le temps d’être mouillé, le temps de se frictionner au savon sans eau, le temps de rinçage. « Ouvrir le robinet, sortir pour aller chercher un outil, par exemple, et revenir, cela ne compte pas. Le protocole va recommencer. »

Il n’y a aucune exception. Les consultants ne peuvent entrer que le lundi matin. Les négociants en porcs ne peuvent pas y pénétrer. Le matériel de chaque groupe d’animaux a une couleur différente, pour qu’il n’y ait pas de mélange.

Protéger le porcelet par la truie

La sécurité sanitaire des animaux est également prise très au sérieux. Les vaccinations des truies y jouent un très grand rôle, notamment contre le mycoplasme, le prrs, les grippes, Clostridium…. « Cela coûte une certaine somme, mais si on compte les vaccinations par porcelet, prévenir les maladies via les truies ne revient pas trop cher. En abaissant la pression des maladies chez la truie, on protège le porcelet. »

Un système pour chaque bâtiment

Les truies sont détenues dans deux bâtiments, et les semaines ne se déroulent pas de la même façon. L’ancienne ferme est passée d’un système de dépopulation-repopulation d’une semaine à un système à cinq semaines dans lequel le sevrage se fait à quatre semaines. « C’est le système qui fonctionne le mieux dans l’infrastructure existante. » Dans le nouvel espace, ils utilisent le système à deux semaines avec sevrage alternant à 3,5 semaines. « Ce n’est pas le système le plus simple, mais nous vendons aussi des porcelets et cela nous permet d’avoir de la continuité dans l’offre. L’ensemble reste gérable, mais pour cela, il faut un bon planning de travail pour les employés entre les deux différentes zones de vie des truies. »

Aucune induction de la mise bas

Une productivité très élevée

L’infrastructure moderne est combinée à une bonne veille sanitaire et à une gestion stricte. Tout cela se traduit par une productivité très élevée. Dans la nouvelle porcherie, on arrive à 36 porcelets par truie par an, tandis que dans l’ancienne porcherie, après la rénovation, à 34. Selon Dries, la différence s’explique par des loges de maternité plus grandes dans la nouvelle porcherie, par un nombre supérieur de portées par an, par la couverture des enclos de porcelets et par un système de distribution automatique de lait. « Dans l’ancienne porcherie, nous distribuons du lait quatre fois par jour, mais c’est fait manuellement. On ne peut pas tout faire de cette façon. Avec un système automatique, il est possible de sevrer un demi-porcelet en plus par truie, sans devoir recourir à un élevage sans la mère. » Le préstarter ne peut pas être donné ainsi, il y voit donc l’intérêt d’une distribution automatique du lait.

Un porc passe-partout

L’entreprise élève ses propres cochettes. La population de base consiste en 200 truies Yorkshire de race pure. Elles sont inséminées avec du sperme Danbred pour donner la population F1. Les meilleures femelles Yorkshire sont inséminées avec du sperme Yorkshire pour reconstituer la population de base. Le verrat terminal est un Turbopiétrain, de la société française Gène+. « Celui-ci apporte une croissance supérieure au Piétrain belge, tout en conservant encore une conformation très honorable. Nous tenons à un type Piétrain pour la vente des porcelets, et d’autant plus pour les porcs à l’engraissement. Cela ouvre les portes, aussi bien ici qu’à l’étranger. »

Mères adoptives

Une prolificité élevée n’est possible que s’il y a des mères adoptives. Les premiers jours, on voit quels sont les porcelets les plus forts. Juste après, on transfère les plus chétifs pour former des nichées uniformes de 13 à 16 porcelets. Dans le système à cinq semaines, les truies adoptives sont les truies de réforme du groupe précédent qui viennent d’élever leur portée. Dans le système à deux semaines, il s’agit de truies du groupe précédent.

Une « cuisine » pour les porcs

Un élément important de l’entreprise, c’est l’alimentation de tous ces animaux. L’éleveur apprécie d’être assez autonome en matière alimentaire. Un deuxième moulin à marteaux devrait bientôt arriver à l’exploitation pour moudre plus grossièrement et fournir un peu plus de structure dans la ration des truies. L’imposante « cuisine » a été construite de manière à y réaliser de la fermentation, mais Dries Beck tempère : « Beaucoup ont essayé, puis ont très vite arrêté. Nous n’allons pas commencer. »

La base de l’alimentation provient de cinq matières premières simples : froment, orge, soja, son, tourteau de tournesol. À cela, on ajoute des produits comme la purée, la pulpe de chicorée, le ccm (corn-cob-mix ou maïs épi broyé) et la frite. Ils sont complétés de produits humides : amidon de riz, amidon de froment, concentré de levure, pelures étuvées de pommes de terre et levure de bière.

Les rations sont composées en collaboration avec un fabricant d’aliments qui livre la base. « La règle générale est simple : plus l’animal prend de l’âge, moins il reçoit la base qui vient du fabricant. Un porcelet de 7 kg a des exigences élevées en ce qui concerne la qualité de la nourriture et la qualité des matières premières. Lorsqu’on mélange soi-même, il faut toujours tenir compte des marges. Par exemple, la teneur en matière sèche de la matière première peut varier, il faut alors adapter son volume. »

À l’auge

Dans tous les bâtiments, l’alimentation est distribuée sous forme de soupe. Les porcelets sont nourris quatre fois par jour, les porcs charcutiers trois fois, tout comme les truies en maternité. Les truies en gestation sont nourries deux fois, mais la deuxième ration arrive très rapidement après la première. De cette façon, les truies dominantes sont vite rassasiées et les truies de rang inférieur peuvent alors bien se nourrir.

Traitement du lisier

Une partie du maïs est cultivée pour produire du ccm. La reprise d’une ferme de cultures va permettre d’accroître encore la culture du maïs. Cette exploitation offre par ailleurs une solution pour l’autre « bout » de l’alimentation, à savoir le lisier.

Le personnel