Si la ration distribuée aux vaches laitières permet en premier lieu de combler les besoins d’entretien (c’est-à-dire d’assurer les fonctions vitales), tout éleveur souhaite également qu’elle réponde au mieux aux besoins de production de ses animaux. Au nombre de trois – croissance, gestation et production laitière –, ils permettent au bétail d’élaborer les différents produits contribuant à la rentabilité de l’exploitation.

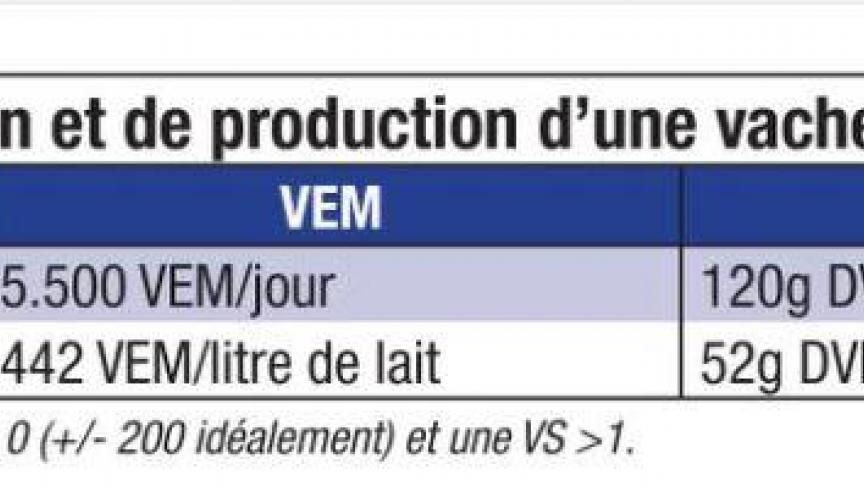

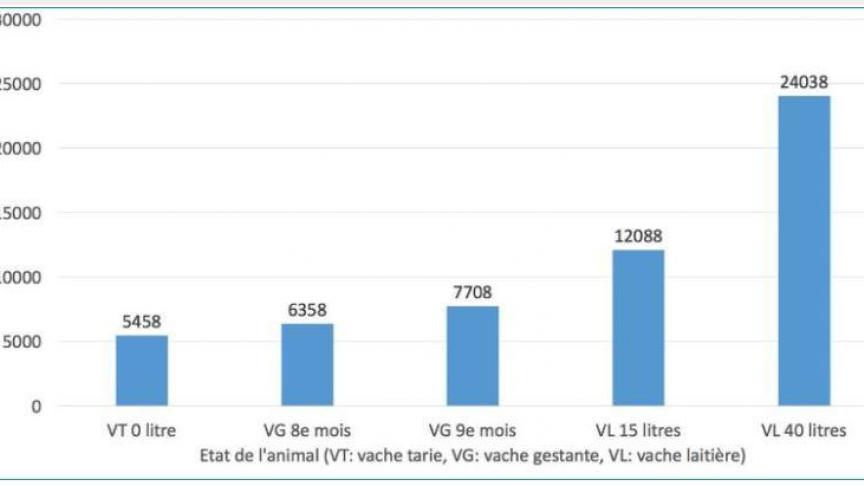

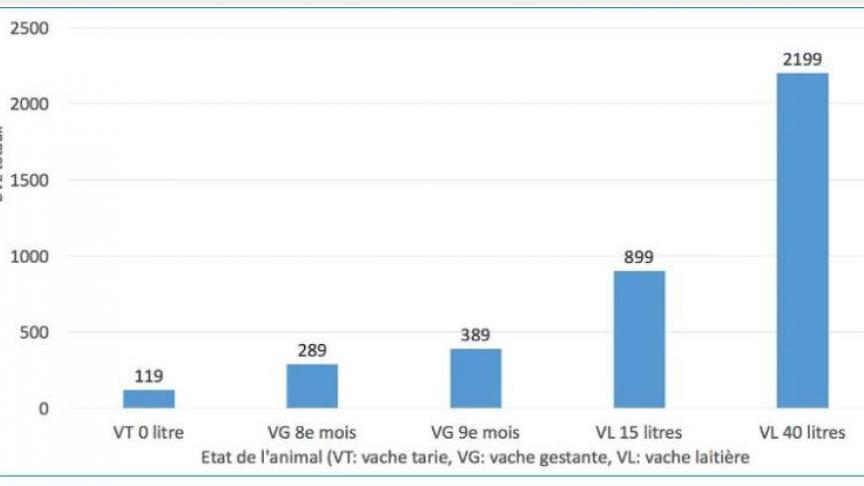

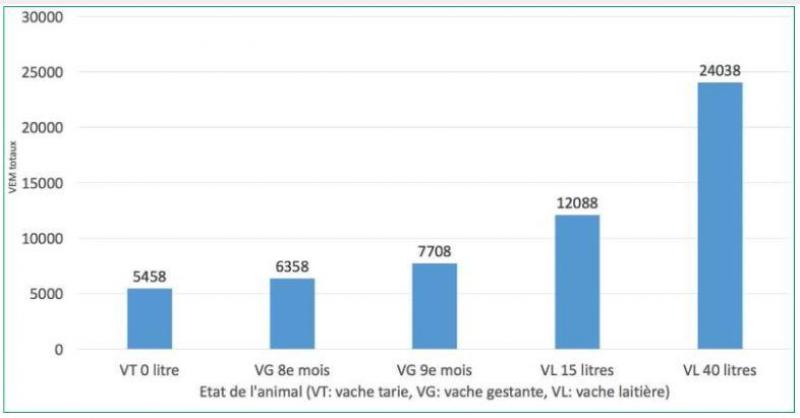

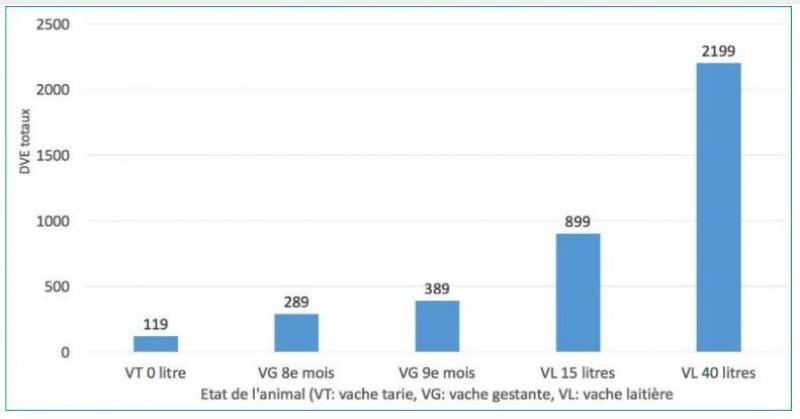

Ces besoins, que ce soit en énergie ou en protéines, peuvent atteindre des valeurs très élevées selon l’état de l’animal : vache tarie, gestante, productrice ou haute productrice (figures 1 et 2). Plus généralement, on admettra que les valeurs renseignées au tableau 1 font figure de références et guideront l’éleveur dans l’élaboration de ses rations.

Toutefois, une question subsiste : de tels besoins peuvent-ils être comblés par l’herbe ? Arnaud Farinelle y a répondu à l’occasion d’une journée d’étude organisée par le comice agricole d’Arlon.

L’herbe, un aliment riche !

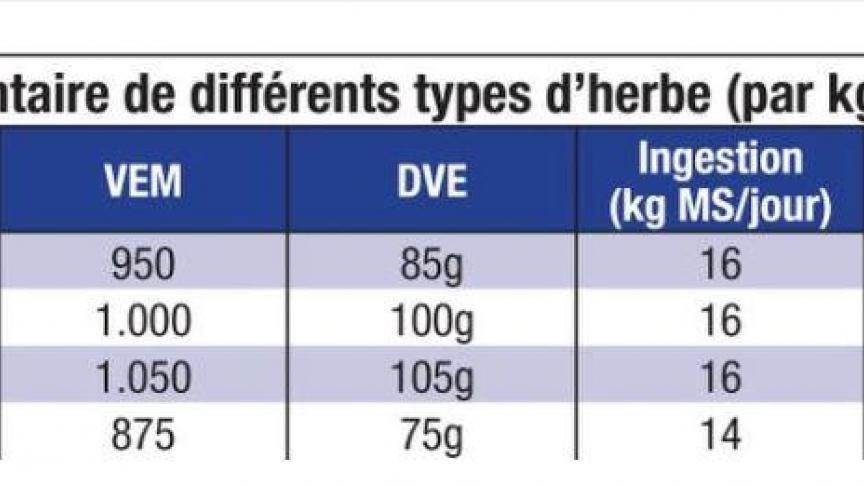

L’herbe peut intégrer la ration des laitières sous deux formes ayant des teneurs en énergie et en protéines différentes : pâturage ou fourrages conservés (ensilage, préfané ou foin). Ainsi, l’herbe pâturée présentera presque toujours des valeurs alimentaires supérieures à 900 VEM/kg MS et à 80 gDVE/kg MS tandis que l’herbe conservée affichera une valeur alimentaire inférieure à ces références.

Constatant la richesse de l’herbe pâturée, Arnaud Farinelle livre son premier conseil aux éleveurs : « Idéalement, on essayera d’atteindre le pic de lactation lorsque le bétail est en prairie, afin de profiter de cet avantage ».

Plus on produit de lait, plus les besoins en énergie et protéines explosent !

L’herbe pâturée ou fauchée affiche néanmoins un OEB (lire « Vous souvenez-vous des systèmes alimentaires ? », p.20) très variable, auquel il faudra parfois s’adapter. Malgré cela, elle présente un avantage certain sur l’ensilage de maïs. En effet, utilisé comme base à la ration, ce dernier présente un OEB très négatif (aliment plus riche en énergie qu’en protéine) et doit donc être complémenté par une coûteuse source de protéines.

Agir sur la qualité de l’herbe…

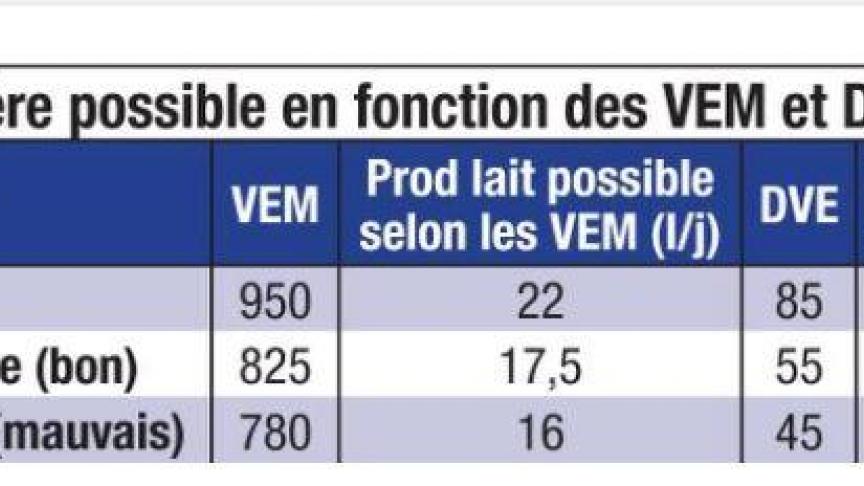

Autre constat dressé par M. Farinelle : la grande majorité des prairies pâturées wallonnes présente des teneurs en énergie et protéines permettant aux vaches de produire jusqu’à 30 l de lait par jour, voire plus. Cependant, la consommation d’herbe se situe aux alentours de 16 kg de MS par jour et par laitière alors qu’il faudrait qu’elle soit de 22 kg pour atteindre un tel niveau de production.

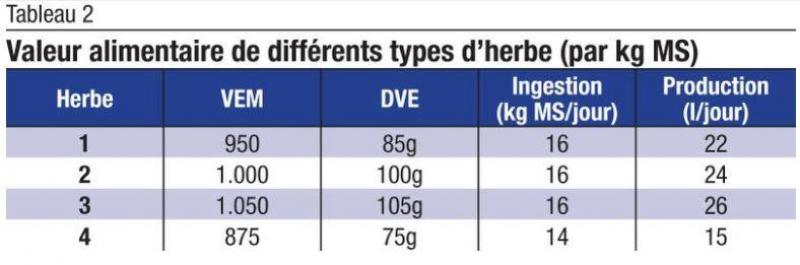

« Sur base de cette ingestion maximale de 16 kg de MS par jour et par animal, on ne peut agir que sur la qualité alimentaire de l’herbe si l’on souhaite augmenter sa production au-delà de 22 l/jour », poursuit-il.

Ainsi, si par une gestion efficace du pâturage, on parvient à augmenter la qualité de l’herbe, la production laitière sera tirée vers le haut et pourra atteindre 24, voire 26 l/jour (tableau 2). Au contraire, une importante perte de qualité pénalisera doublement l’éleveur. D’une part, l’herbe sera moins riche, d’autre part la quantité ingérée sera moindre. Conséquence : la production laitière chutera plus ou moins considérablement.

… et accroître son ingestion

Outre la qualité de l’herbe, d’autres facteurs influencent son ingestion par le bétail.

Aussi, la quantité d’herbe disponible lors de l’entrée du troupeau sur la pâture ne devra pas être négligée. En cas de pâturage tournant, Arnaud Farinelle recommande de viser une hauteur d’entrée de 13 à 15 cm. « À cette hauteur, si l’herbe est riche en VEM et DVE, le bétail pourra en ingérer jusqu’à 18 kg de MS par jour », précise-t-il. En cas de pâturage continu, l’objectif sera de 9 à 10 cm. « Bien que dans ce type de parcelle, il est plus difficile d’atteindre une hauteur d’herbe constante, synonyme de meilleure ingestion. »

Accroître la quantité d’herbe disponible passe également par une augmentation de la part de limbes (riches en VEM et DVE). Pour ce faire, un déprimage de printemps s’impose ! « En faisant pâturer le troupeau le plus tôt possible, le piétinement des graminées aura pour effet de les faire taler et, par conséquent, d’augmenter la part de limbes disponibles. »

En toute logique, la durée de la période de pâturage influencera aussi la quantité d’herbe ingérée par le bétail. Ainsi, un accès au pâturage en fin d’hiver, en complément aux concentrés, permettra d’augmenter la production tout en diminuant la consommation de fourrages conservés. Pour les mêmes raisons, le pâturage d’automne est également intéressant.

« Techniquement, le pâturage est parfois difficile à gérer, mais les résultats obtenus sont généralement à la hauteur des efforts fournis. »

La flore prairiale est un autre facteur influençant la consommation d’herbe par le bétail. « L’appétence, l’ingestion de matière sèche et la production de lait sont plus importantes lorsque la prairie est diversifiée », constate Arnaud Farinelle.

Dans ce type de prairie, les excès de fertilisation sont absolument à éviter. Ils entraînent la disparition des légumineuses et, par conséquent, réduisent la diversité prairiale. Avec des répercussions négatives sur la production laitière mais aussi sur le travail de l’agriculteur qui se devra de pallier l’absence de légumineuse en fertilisant à nouveau sa parcelle.

« Le sursemis permet d’augmenter adéquatement la diversité de la flore », ajoute-t-il. En outre, si la productivité de la parcelle augmente, le chargement en bétail pourra potentiellement suivre la même tendance.

Faut-il complémenter ?

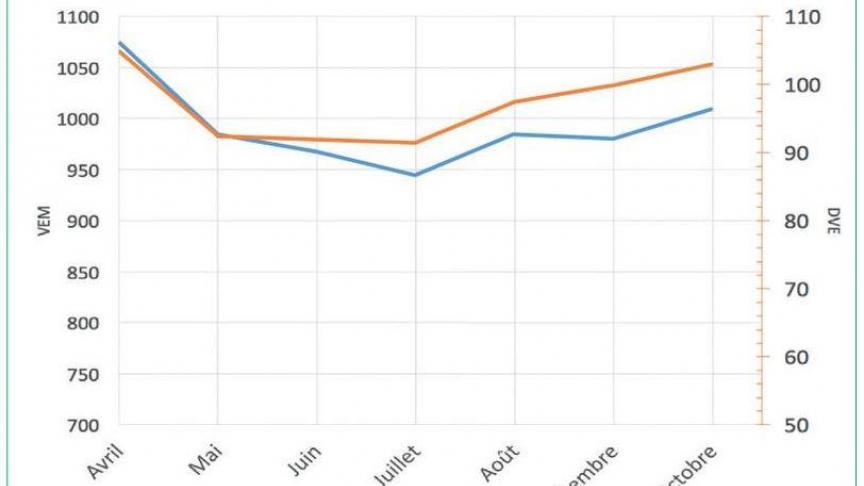

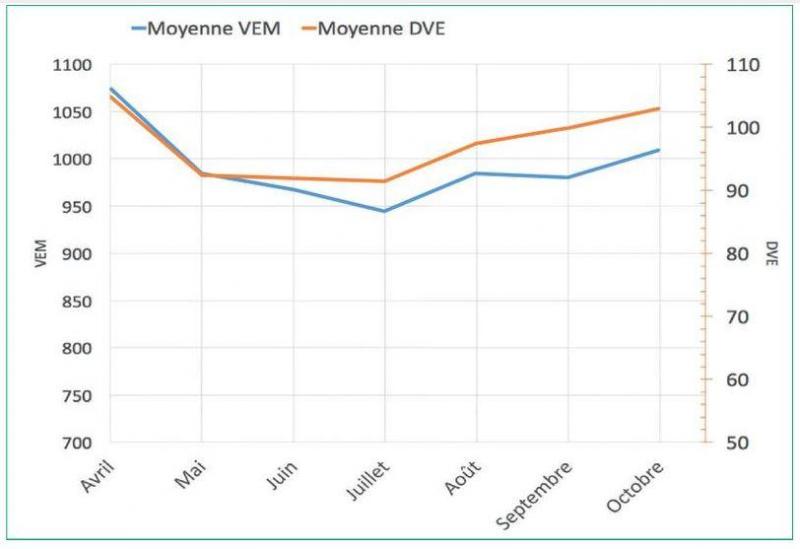

Si les saisons influencent peu la teneur en énergie et protéines de l’herbe, Fourrages Mieux a constaté qu’il n’en était pas de même pour l’OEB (l’équilibre entre l’énergie et les protéines). En effet, au fur et à mesure que les saisons s’écoulent, l’herbe s’enrichit en protéines, au point que celles-ci deviennent excédentaires par rapport à l’énergie, et ce malgré une faible variation annuelle (figure 3).

En pratique toutefois, l’herbe de printemps est un aliment qualitatif et hautement disponible, qui ne demande aucune complémentation. « Au printemps, les compléments ne sont pas indispensables à une production laitière quantitative et qualitative », insiste Arnaud Farinelle. A contrario, une complémentation est possible, voire nécessaire, en été et en automne.

En effet, durant l’été, la croissance de l’herbe est réduite, voire fortement réduite en cas de sécheresse. À cette baisse de la disponibilité alimentaire s’ajoute une diminution de l’appétence (l’herbe étant plus « sèche ») et de l’ingestion (en raison des températures ambiantes élevées). « Un complément de type énergétique, tel qu’un ensilage de maïs ou un concentré de production à base de céréales, peut être envisagé dans la ration, en vue de contrebalancer l’herbe pâturée riche en protéines », explique-t-il.

En automne, la complémentation sera aussi utile que nécessaire. Bien que la présence de nouvelles pousses augmente la disponibilité en herbe, celle-ci est moins appétente car moins riche en sucre (conséquence directe d’une baisse de l’ensoleillement). L’humidité de l’herbe contribue également à augmenter l’encombrement du rumen et donc à diminuer l’ingestion. L’apport en quantité suffisante d’un concentré énergétique permettra ici aussi de palier au surplus de protéines de l’herbe. Tout en gardant à l’esprit qu’il convient d’apporter le concentré adéquat et sans excès.

« La ration devra également intégrer un fourrage sec et fibreux afin d’éviter tout risque de diarrhée engendrée par l’humidité de l’herbe », conseille-t-il.

Que penser des fourrages conservés ?

Se pose également la question des fourrages conservés, dont les teneurs en énergie et protéines diffèrent de l’herbe pâturée. En effet, si celle-ci présente un léger déficit en énergie, ce sont bien les protéines qui limitent la production laitière (à environ 15l/jour, voire moins) lorsque la ration se compose d’ensilages d’herbe, que ceux-ci soient bons ou médiocres (tableau 3).

« Dès que l’on travaille avec des fourrages conservés, même d’excellente qualité, on observe inévitablement une baisse de la production laitière. À moins de complémenter la ration avec un concentré protéique. » Or, ce type de complément est plus coûteux et plus difficile à produire sur la ferme. À chaque éleveur donc de calculer ce qui est le plus rentable pour son exploitation : accepter de diminuer sa production laitière (mais en quelle proportion ?) ou acheter des concentrés, parfois à prix fort, pour la stabiliser et ainsi fournir les mêmes quantités de lait à la laiterie.

VEM, DVE, OEB et VS: vous souvenez-vous des systèmes alimentaires?

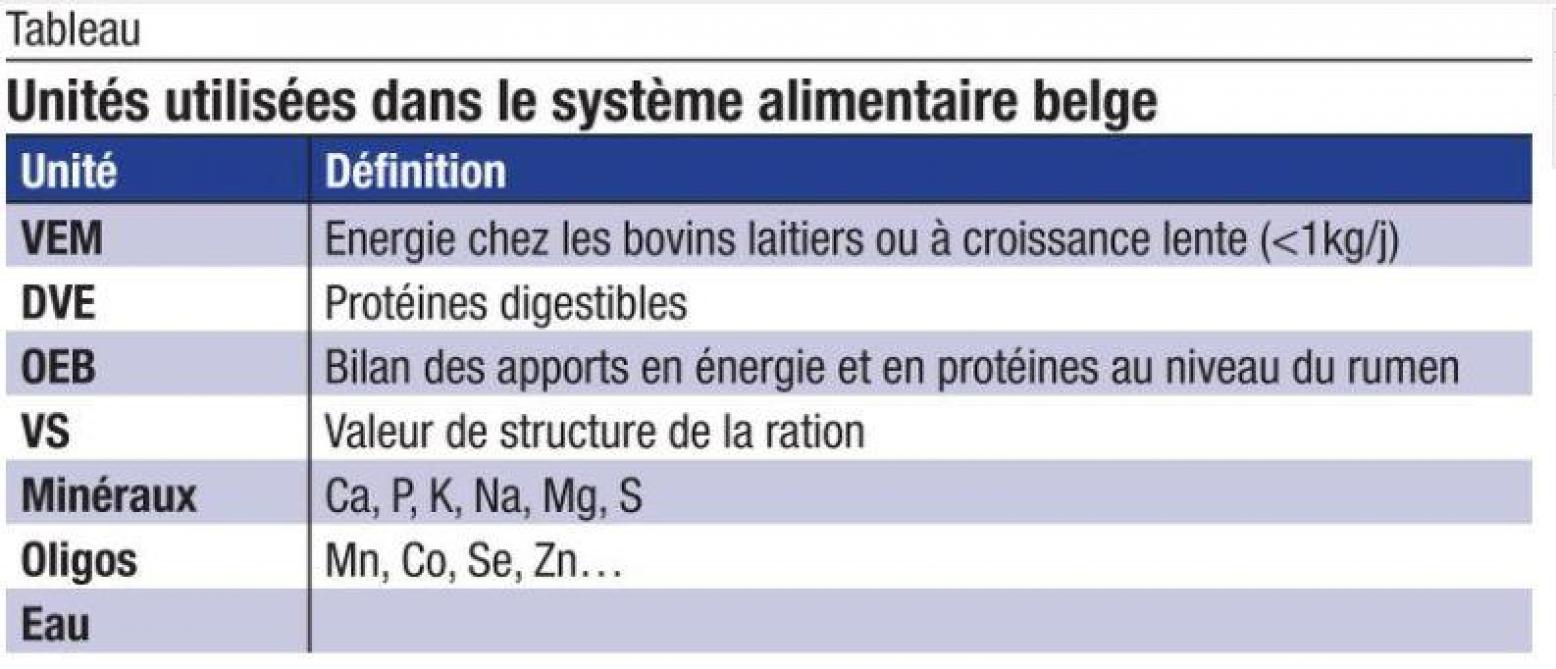

Utilisés en Belgique, en France, aux Pays-Bas, ou encore en Grande-Bretagne et aux États-Unis, les systèmes alimentaires permettent de mettre en adéquation les besoins des animaux et les apports de la ration, grâce à l’utilisation d’unités communes. L’objectif : fournir à l’éleveur une technique de calcul de l’énergie nette utilisable par l’animal pour combler ses besoins d’entretien et de production.

Les facteurs relatifs aux besoins des bovins laitiers sont au nombre de six : énergie, protéines, minéraux, oligo-éléments, vitamines et eau. Les apports alimentaires sont quant à eux dépendant de la composition chimique de l’aliment, de sa digestibilité et de la quantité ingérée par l’animal.

En détails

Le système utilisé en Belgique repose sur quatre unités : VEM, DVE, OEB et VS (voir tableau).

VEM

Les VEM représentent l’énergie nette réellement valorisée par l’animal en vue de satisfaire ses besoins d’entretien, en premier lieu, et ses besoins de production, en second lieu. S’agissant d’énergie nette (toutes les pertes ont été déduites de l’énergie brute fournie par l’alimentation), 1 VEM de fourrage est équivalent à 1 VEM de concentré.

DVE

Les DVE décrivent la teneur en protéines digestibles dans l’intestin. Celles-ci proviennent de deux sources : les acides aminés alimentaires digérés dans l’intestin et les acides aminés microbiens (synthétisés par les bactéries du rumen), eux aussi digérés dans l’intestin de l’animal.

OEB

L’OEB illustre le bilan des protéines et de l’énergie utilisable par les microorganismes du rumen nécessaires à la resynthèse des protéines valorisables par le ruminant et à la production d’acide gras volatils, sources d’énergie.

Une ration affichant un OEB positif sera riche en protéines tandis qu’elle sera riche en énergie en cas d’OEB négatif.

VS

La VS, ou valeur de structure, d’une ration renseigne sur sa teneur en éléments fibreux, c’est-à-dire sur sa structure physique et donc sur sa valeur d’encombrement.

Un aliment riche en fibre stimulera la mastication de l’animal, induisant ainsi une sécrétion accrue de salive (régulant le pH du rumen), et assurera une bonne motricité du rumen.

Ajoutons encore que les valeurs VEM et DVE – liées à la composition chimique et à la digestibilité de la ration ainsi qu’au fonctionnement du rumen – resteront théoriques si les valeurs OEB et VS ne sont pas optimales.