Dévoilée fin de semaine dernière, l’information a secoué l’ensemble de la filière porcine belge : cinq sangliers ont été retrouvés morts à Etalle (province de Luxembourg), victimes de la peste porcine africaine (PPA). Ce qui n’est pas sans rappeler de bien sombres souvenirs…

En effet, en 1985 déjà, notre pays avait été victime de ce fléau suite à l’introduction de viande de porc contaminée provenant d’Espagne. Douze exploitations furent contaminées en Flandre-Occidentale, tandis que 185 autres furent bloquées. Pas moins de 30.000 porcs furent abattus, avec les conséquences que l’on imagine sur la trésorerie des fermes concernées.

Fort heureusement, la situation actuelle est tout autre et le virus ne touche que les sangliers. Mais pour éviter que pareille crise se reproduise, l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) et les gouvernements wallon et fédéral ont pris des mesures fortes de lutte, au niveau de la faune sauvage, et de prévention, au sein des élevages porcins.

Délimiter le territoire infecté

Dès les premiers cas de PPA confirmés par le laboratoire national de référence (Sciensano), le ministre wallon de l’Agriculture et de la Nature, René Collin, a rassemblé l’ensemble des acteurs impliqués dans le dossier. Objectif : trouver des solutions pour éviter que la maladie ne se propage à l’ensemble du territoire wallon.

À l’issue de la réunion, il a été décidé d’établir une zone de protection de 63.000 ha autour de la commune d’Etalle (voir carte). Au sein de celles-ci, toute forme de chasse aux grands gibiers est interdite et ce, afin d’éviter une dispersion des populations de sangliers. « Cette mesure, couplée à la recherche active des cadavres de sangliers, permettra de délimiter avec précision le territoire infecté », précise le ministre Collin. Le nourrissage du grand gibier est également prohibé afin de prévenir tout risque de concentration de population et donc de contamination renforcée.

De même, il est interdit à quiconque de circuler dans les bois et forêts (seules les routes restent accessibles) ou d’effectuer des travaux forestiers. Ces mesures sont d’application jusqu’au 14 octobre inclus.

En parallèle, il est demandé aux titulaires de droits de chasse de collaborer avec les agents du Département Nature et Forêts (Dnf) pour la détection de sangliers moribonds ou morts ; ces deux groupes disposant de dérogations les autorisant à circuler en forêt. Les chasseurs sont néanmoins priés d’éviter tout contact direct avec ces animaux et de prévenir immédiatement les agents forestiers locaux via le call center de la Région wallonne (1718). Les cadavres répertoriés seront ensuite évacués par une équipe ad hoc. Le Dnf a également renforcé ses procédures de vigilance et d’observation.

De leur côté, les chasseurs ont fait savoir qu’ils approuvent l’interdiction de chasser mais jugent qu’interdire le nourrissage est une mauvaise décision et induit un risque de voir la zone contaminée s’agrandir. « Quand il n’y aura plus assez de glands dans les bois, les sangliers risquent d’aller dans les campagnes et même de passer la frontière française », estime le président du conseil cynégétique de Gaume, Guy Maréchal.

L’ensemble de ces mesures ont déjà montré leur efficacité en République Tchèque où elles avaient permis, durant l’été 2017, de contenir la maladie à la faune sauvage et, dans un second temps, de l’éradiquer. Les autorités belges et européennes souhaiteraient qu’il en soit de même sur notre territoire. La Commission européenne a d’ailleurs chargé une équipe d’expert d’épauler la Belgique dans ses démarches. Un support financier sera également octroyé aux autorités belges une fois leur plan d’action approuvé par la Commission. La Wallonie a quant à elle débloqué 1 million pour la gestion technique et logistique de la PPA.

« Notre stratégie vise à enrayer le plus efficacement possible ce virus pour la reprise des activités dans les meilleures conditions possibles », ajoute René Collin. C’est pourquoi une fois le périmètre où sévit le virus identifié, l’ensemble des sangliers y vivant seront éradiqués.

Seize mesures de protection

De son côté, l’Afsca veille à ce que la biosécurité au sein des élevages porcins soit en permanence et correctement assurée. Diverses consignes ont donc été délivrées aux éleveurs actifs dans la zone de protection, afin d’éviter tout contact de leurs animaux avec le virus, mais aussi à l’ensemble des éleveurs belges.

Sur tout le territoire :

– les rassemblements de porcs sont interdits, y compris les regroupements de porcs de différentes origines au sein d’un même moyen de transport. Les porcs peuvent donc uniquement être chargés dans un véhicule vide et doivent être transportés directement de l’élevage à leur destination finale ;

– l’accès à toute exploitation porcine ou à tout endroit où sont détenus des porcs est limité aux personnes strictement nécessaires au bon fonctionnement de l’exploitation ;

– il est interdit de pénétrer dans une porcherie ou d’entrer en contact avec des porcs dans les 72h qui suivent un contact avec un sanglier ;

– tout matériel, machine ou équipement susceptible d’être contaminé par le virus de la peste porcine africaine ne peut pas être introduit dans une exploitation porcine ;

– il est interdit d’apporter un sanglier tué ou abattu ou une partie de celui-ci dans une exploitation porcine ou dans un endroit où sont détenus des porcs ;

– il est interdit de nourrir les porcs avec des déchets de cuisine ;

– dans toutes les exploitations et endroits où sont détenus des porcs, des mesures strictes de biosécurité doivent être appliquées (pédiluves, habits de protection, nettoyage et désinfection du matériel…) ;

– les nouveaux porcs introduits dans un troupeau porcin doivent être placés en quarantaine ;

– tous les moyens de transport utilisés pour le transport de porcs doivent être nettoyés et désinfectés après chaque transport ;

– tout éleveur de porcs doit faire appel à son vétérinaire lorsqu’il constate des problèmes cliniques. Aucun traitement ne peut être mis en place si des cadavres ou des échantillons ne sont pas soumis à l’Arsia pour une analyse PPA.

Dans la zone infectée :

– quiconque possède un ou plusieurs porcs a dû faire l’inventaire de toutes les catégories de porcs dans son troupeau dans les 72h suivant la délimitation de la zone. Le vétérinaire d’exploitation a complété cet inventaire avec ses constatations et remarques concernant la biosécurité dans l’exploitation, l’a daté et signé. L’éleveur se devait d’envoyer immédiatement une copie de l’inventaire signé à l’unité locale de contrôle de l’Afsca (Ulc) ;

– tous les porcs d’un troupeau doivent être gardés dans une étable ou être placés de manière à être complètement séparés des sangliers (pour les élevages de plein air, une double clôture électrifiée doit être fonctionnelle) ;

– tout détenteur doit faire le nécessaire pour que les sangliers n’aient pas accès au matériel, aux aliments pour animaux et à la litière qui peuvent entrer en contact avec les porcs ;

– les entrées et sorties de porcs de l’exploitation sont interdites, sauf autorisation de l’Ulc et le respect des conditions imposées ;

– les porcs, sperme, embryons et ovules ne doivent pas quitter la zone infectée pour entrer dans les échanges intracommunautaires ;

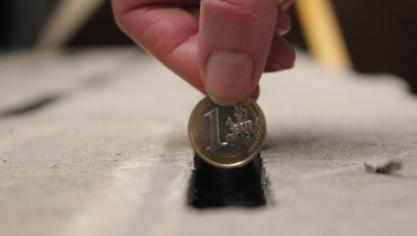

– des désinfectants appropriés doivent être placés et utilisés aux entrées et sorties des étables et de l’exploitation.

Des impacts commerciaux

Arrivé en Wallonie plus que probablement par l’intermédiaire d’un mouvement d’origine humaine (transport, tourisme…), le virus devrait également affecter l’économie nationale.

Ainsi, la Belgique conserve son statut « indemne » de PPA mais les échanges intracommunautaires de porcs vivants, sperme et ovules issus de la zone contaminée sont interdits. Les viandes et produits à base de viande ne sont quant à eux pas concernés par cette interdiction.

Pour ce qui est de l’exportation vers les pays tiers (soit hors UE), la situation est en cours d’évaluation avec les instances internationales. Néanmoins, la Biélorussie, la Corée du Sud, la Chine, Taïwan, le Mexique, les Philippines, le Japon, Singapour et l’Afrique du Sud ont d’ores et déjà suspendu leurs achats de porcs belges, a fait savoir la Fédération belge de la viande. La Chine et la Corée représentant 45 % des exports vers des pays tiers, ces arrêts sont un coup dur pour le secteur.

La Belgique reste indemne de peste porcine africaine au niveau des élevages !

Du côté des aliments destinés aux animaux, l’Ukraine, la Corée du Sud, la Chine, la Biélorussie et la Serbie ont également décidé d’arrêter leurs importations depuis la Belgique.

D’autres secteurs d’activité risquent d’enregistrer des pertes. C’est le cas des exploitants forestiers ne pouvant plus accéder aux parcelles situées dans la zone de protection. Les restaurateurs craignent quant à eux que la fréquentation de leurs établissements diminue.

Le ministre Collin a donc chargé son administration de mettre en place les modalités possibles d’indemnisation dans le cadre des compétences régionales pour les secteurs touchés par le virus. D’autant plus que, si à ce jour cinq sangliers ont été identifiés comme contaminés, de nombreux autres cadavres sont à l’analyse. Les services agricoles du SPW seront également à la disposition de chaque éleveur de porcs en vue de limiter au mieux les conséquences économiques potentielles.

Tant du côté des éleveurs que des syndicats agricoles, la crainte de voir la maladie contaminer les porcs domestiques est bien présente. Ainsi, la Fédération wallonne de l’agriculture (Fwa) insiste pour que « l’ensemble des services publics en charge du dossier travaillent en parfaite collaboration afin de circonscrire cette infection aussi vite que possible ». La Fwa souhaite également qu’une structure opérationnelle de gestion de crise soit rapidement mise en place et intègre des représentants des producteurs.

Pour sa part, la Fédération unie de groupements d’éleveurs et d’agriculteurs (Fugea) souligne que « ces mesures sont nécessaires pour éviter la propagation du virus mais constituent une nouvelle menace pour les élevages en qualité différenciée ». Ses représentants demandent donc aux autorités de mesurer leurs actions sur les élevages de plein air et bio, dont les résultats économiques seront fortement impactés, en vue de leur apporter un soutien approprié.

Enfin, les syndicats souhaitent que toutes les mesures soient prises pour identifier précisément l’origine de ce foyer de PPA afin de prévenir une future résurgence.

Les mesures prises en cas de peste porcine africaine (PPA) sont similaires au sein de tous les pays de l’Union européenne. Elles consistent en la mise en place de zones de restriction avec interdiction de déplacements des porcs domestiques et des produits issus de ceux-ci.

Des mesures sont également prises vis-à-vis des pays tiers infectés (Russie, Biélorussie, Ukraine et Moldavie). Elles consistent en un nettoyage et une désinfection supplémentaires des camions utilisés pour le transport de porcs vivants revenant de ces pays. Il en va de même pour les camions revenant de zones à risques situées dans l’UE.

En outre, il est strictement interdit de ramener de la viande de porc ou de sanglier (ou des produits de viande de porc ou de sanglier) issus de pays ou zones où sévit la PPA. Il est aussi interdit de visiter une exploitation porcine ou d’entrer en contact avec des porcs dans les 72h qui suivent le retour d’une zone à risque.

Chez nos voisins

Dès l’annonce de la découverte sur notre territoire d’un foyer de peste porcine africaine, les organisations sectorielles néerlandaises et françaises ont rencontré leur gouvernement respectif. Aux Pays-Bas, aucune mesure supplémentaire n’a été prise – pour l’instant – pour empêcher la propagation de la maladie.

En France, plusieurs mesures ont été actées par le ministère de l’Agriculture : interdiction de chasser dans les communes bordant la frontière belge, mise en place d’action de surveillance de l’état sanitaire des sangliers, rappel des règles de biosécurité dans les élevages et isolation des bâtiments pour éviter tout contact avec les animaux sauvages.